肠道菌群失调:不是小毛病,而是全身健康的幕后黑手

从腹胀到烦躁——一次看似普通的就诊经历

“医生,我最近老是肚子胀,一点东西都吃不下,而且经常心情不好,睡觉也不好……”在诊室里,一位中年人坐立不安,讲述着他几个月来身体的种种不适。但检查结果显示:血糖、肝肾功能、心电图一切正常。问题出在哪儿?

医生没有急着下诊断,而是进一步询问饮食、排便习惯、情绪状态等日常细节。最终,一个常被忽视的因素浮出水面——肠道菌群失调。

这不是孤例。越来越多的研究发现,看似“藏在肚子里”的菌群,可能影响着你的免疫力、体重、睡眠,甚至情绪。

肠道菌群是什么:一座“活的生态城市”,由数以万亿的微生物构成

肠道菌群不是病菌,而是一群“常驻居民”,包括细菌、真菌、病毒和古菌等微生物。这些微生物的数量超过人体细胞总数的十倍,种类达上千种,分布在我们的胃肠道里,特别是结肠段最为密集。

它们不是寄生虫,而是合作者。肠道菌群帮助我们消化无法被胃肠酶处理的食物纤维、合成维生素K和B族维生素、训练免疫系统、抵御有害微生物入侵。

甚至还有部分菌群能调节神经递质的合成,对情绪也有一定影响。

一个健康的肠道菌群生态,是多样化、稳定、相互制衡的。就像城市里的居民有工人、商人、清洁员、警察,每一个角色都有存在的意义。

肠道菌群失调的深层原因:饮食、生活方式和外部干扰共同作用

现代人的生活方式为肠道菌群敲响了警钟:

高脂、高糖、低纤维饮食:这类食物缺乏菌群赖以生存的“口粮”——膳食纤维。相反,糖分则助长了一些不利菌株的过度繁殖,扰乱原本的菌群平衡。

频繁使用抗菌产品与药物:抗生素、消炎药和某些胃药会不分敌我地杀灭细菌,扰乱肠道的生态环境。即使停药,肠道菌群也可能需要数月甚至一年才能恢复。

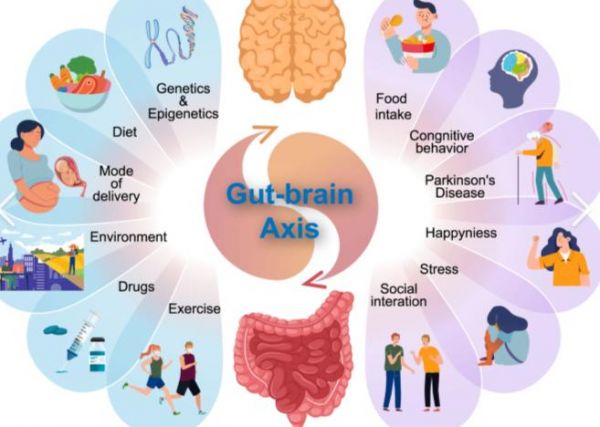

长期压力与缺乏睡眠:应激激素水平升高会间接影响肠道的神经调节功能,肠脑轴受到扰动,使菌群组成发生改变。

过度洁净的生活环境:幼年时期暴露于多样化微生物环境中有助于建立健康菌群。如今的超洁净环境反而让儿童缺乏足够的微生物“训练”,增加未来免疫失调的风险。

肠道菌群失调带来的影响:不仅仅是肠胃问题,可能波及全身多个系统

你或许会问:“肠道的事,不就是排便不顺嘛,有那么严重吗?”

事实上,研究已经发现,肠道菌群失衡可能与以下健康问题相关:

免疫系统功能紊乱:肠道是人体最大的免疫器官,菌群失调可使免疫反应异常,导致易感染、过敏反应甚至某些自身免疫性疾病的风险升高。

肥胖和代谢异常:某些菌群在肠道中可促进能量摄取和脂肪积累。有研究显示,一部分菌群类型较单一的人群,其肥胖风险显著高于菌群多样者。

焦虑与抑郁情绪:肠道和大脑之间存在“肠-脑轴”,菌群失衡可能影响神经递质(如血清素)的产生,从而波及情绪状态。

皮肤问题:包括湿疹、痤疮、过敏等多种皮肤炎症,都有可能和菌群状态密切相关,尤其是通过影响免疫反应表现出来。

心血管疾病的风险增加:一些肠道细菌会产生三甲胺(TMA),进入肝脏后转化为TMAO,这种物质被发现与动脉粥样硬化和心血管事件风险相关。

科学方法恢复肠道菌群平衡:饮食、生活方式和个性化干预三管齐下

肠道菌群并非一朝一夕就能修复,但它也是可以被调节的。关键是方法科学、持续坚持。

增加膳食纤维摄入量,为好菌“喂饭”

植物性膳食纤维是益生菌的“食物”。富含纤维的食物包括豆类、燕麦、绿叶菜、地瓜、全麦制品等。有数据显示,长期高纤维饮食人群的肠道菌群多样性明显高于低纤维饮食人群。

选择天然发酵食物,温和引入有益菌

酸奶、纳豆、泡菜、酸菜等天然发酵食品中含有活性益生菌,可在一定程度上补充菌群。但应注意选择非高糖、非高盐版本,以免“养菌”变成“伤身”。

控制不必要的抗生素使用,谨慎用药

每次抗生素使用都可能摧毁大量正常菌群,非紧急情况应避免自行用药。医生开具抗生素时也可询问是否需同时服用益生菌保护菌群。

保持规律作息与良好情绪,养成菌群友好的生活方式

肠道菌群受昼夜节律影响,长期熬夜、饮食紊乱都会打破菌群原有的平衡。适度运动、保持情绪稳定也会通过内分泌和免疫系统间接改善菌群状态。

特殊情况下的微生态干预

对于某些严重失调者,目前已有特定临床项目通过“粪菌移植”等方式来重建菌群生态。不过这类手段需在专业医师指导下进行,普通人无需盲目尝试。

肠道健康是全身健康的基石,别再把它当“消化系统的小事”来看待

越来越多的研究指向一个共识:我们身体的健康,并不仅仅取决于我们吃了什么,而是取决于我们“吃的东西,是否也在养着体内的微生物”。

肠道菌群的健康,不只影响肚子舒服与否,它参与着我们体内每一条系统的稳定。饮食的每一个选择、作息的每一次调整、药物的每一次摄入,都在一点点塑造我们的“内在生态”。

身体是一个生态系统,而肠道菌群,是这个系统中最忠实、但也最容易被忽视的合作者。

相关知识

“菌群失调,百病丛生”,如何调节肠道菌群健康?

肠道菌群失调症

肠道菌群失调与炎症性肠病的关联

肠道菌群与健康息息相关!肠道菌群失调怎么养菌?

肠道菌群失调吃什么药 肠道菌群失调如何调理

肠道问题是如何影响皮肤健康的?——肠道菌群失调和肠漏

肠道菌群失调怎么办

怎样把失调的肠道菌群调回到正常状态

肠道菌群失调要怎么调理

如何平衡肠道菌群保护肠道健康?肠道菌群失调怎么引起的?

网址: 肠道菌群失调:不是小毛病,而是全身健康的幕后黑手 https://m.trfsz.com/newsview1511074.html