中成药不良反应“尚不明确”,真的没问题吗?

中成药的广泛应用与疑惑

在日常生活中,中成药与我们的健康息息相关。当我们感冒发烧、咽喉肿痛时,连花清瘟胶囊常常被摆上桌面;若是吃多了辛辣食物,上火导致牙龈肿痛、口舌生疮,牛黄解毒片就成了不少人的选择 ;老人心脏不适,可能会服用速效救心丸;孩子积食,健儿消食口服液或许能派上用场。这些中成药凭借其服用方便、疗效确切等特点,在疾病防治方面发挥着重要作用,成为了家庭药箱中的常客。

然而,当我们仔细查看这些中成药的说明书时,往往会发现一个令人困惑的现象:在不良反应、禁忌和注意事项等栏目下,常常写着 “尚不明确”。这四个字就像一团迷雾,让人心里直犯嘀咕。既然不知道有什么不良反应,那吃起来能放心吗?会不会有潜在的风险被忽视了呢?这种疑惑不仅存在于普通民众心中,也引发了不少专业人士的思考。那么,究竟为什么很多中成药会出现不良反应 “尚不明确” 的情况呢?接下来,就让我们一起深入探究其中的原因。

“尚不明确” 的普遍现象

中成药不良反应 “尚不明确” 的情况极为普遍。就拿我们熟悉的速效救心丸来说,它是治疗冠心病、心绞痛的常用药,在关键时刻能发挥重要作用,可其说明书上不良反应一栏,明明白白写着 “尚不明确”。还有复方鲜竹沥液,当我们咳嗽咳痰时,它常常被用来清热化痰、止咳,可同样,它的不良反应也是 “尚不明确” 。

这种现象并非个例。2017 年,国家相关研究人员广泛搜集了市面上 1618 份中成药的说明书,结果令人惊讶,其中高达 80.2% 的说明书显示 “不良反应:尚不明确” 。在 2018 年版《国家基本药物目录》里,所载的 268 个中成药品种的不同剂型共 465 份说明书中,不良反应的标注率仅为 20.64% 。中国中医科学院 2021 年发布的调研报告显示,从《中药大品种科技竞争力报告 (2019 版)》选取的前 100 个市场热销品种(除 5 款注射用药外),逾六成品种的不良反应 “尚不明确”。这些数据充分表明,中成药不良反应 “尚不明确” 绝非少数情况,而是在整个中成药领域广泛存在,亟待我们深入探究背后的原因。

原因剖析

(一)历史与传统因素

中成药大多源于传统的经方、验方,这些方剂历经了数百年甚至上千年的临床应用,凝聚着历代医家的智慧和经验 。在传统中医的发展历程中,对药物疗效和安全性的判断主要依靠长期的临床实践经验积累。医生们通过观察患者用药后的症状改善情况、身体反应等,来总结药物的功效和适用范围 。像六味地黄丸,源自宋代钱乙的《小儿药证直诀》,至今已有上千年的应用历史,被广泛用于滋阴补肾,在调理肾阴虚相关症状方面疗效确切 。

然而,这种基于经验的判断方式,缺乏现代科学临床试验的严格验证。在古代,并没有像现代这样先进的科研技术和方法,无法对药物的成分、作用机制、不良反应等进行深入、系统的研究 。虽然在长期的使用过程中,人们对这些方剂的疗效有了较为明确的认识,但对于不良反应的了解却相对模糊。一些不良反应可能因为症状不明显、与疾病本身的症状混淆,或者在当时的医疗条件下难以察觉等原因,没有被准确地记录和分析 。这就导致了很多中成药虽然疗效显著,但在不良反应的研究上却相对滞后,在说明书中只能标注 “尚不明确” 。

(二)成分复杂性

中成药的成分极为复杂,通常包含多种草药,而每一种草药又含有众多化学成分。以安宫牛黄丸为例,它由牛黄、水牛角浓缩粉、麝香或人工麝香、珍珠、朱砂、雄黄、黄连、黄芩、栀子、郁金、冰片等 11 味药材组成 。这些药材中的化学成分相互交织,作用机制错综复杂,给不良反应的研究带来了极大的困难 。

牛黄含有多种胆固醇及其衍生物,如牛黄酸、去氧胆酸等;麝香含有麝香酮、麝香甾醇等成分;朱砂主要成分为硫化汞;雄黄则是一种含砷的矿物 。这些成分在进入人体后,不仅各自发挥作用,还可能相互影响、相互作用,产生新的化合物或改变彼此的代谢途径 。要明确这些成分在人体中的具体作用、代谢过程以及它们之间的相互作用关系,需要进行大量的实验研究和数据分析 。然而,目前的科学技术水平还难以完全解析这些复杂的相互作用,也就无法准确判断哪些成分可能导致不良反应,以及不良反应的具体表现和发生机制 。

(三)临床试验难题

1. 样本局限性

中成药的临床试验往往存在样本量小、时间短的问题。由于临床试验需要耗费大量的人力、物力和财力,且受到各种条件的限制,很多中成药在进行临床试验时,无法纳入足够数量的受试者,试验时间也相对较短 。以某治疗咳嗽的中成药为例,其临床试验仅纳入了 200 名患者,试验周期为 2 周 。这样小的样本量和短的试验时间,很难全面、准确地反映出该中成药在不同人群、不同病情、不同用药时长下可能出现的不良反应 。

不同个体对药物的反应存在差异,小样本量的试验可能无法涵盖所有类型的个体,导致一些罕见的不良反应无法被发现 。而且,某些不良反应可能需要较长时间的用药才会显现出来,短时间的试验难以观察到这些迟发性不良反应 。因此,基于有限的样本和时间得出的临床试验结果,对于不良反应的评估是不全面的,这也是中成药说明书中不良反应 “尚不明确” 的一个重要原因 。

2. 个体差异大

不同个体的体质、遗传因素、基础疾病等都可能对中成药的反应产生显著影响 。中医强调个体的差异性,不同体质的人对药物的耐受性和反应各不相同 。比如,阳虚体质的人可能对某些寒凉性质的中成药较为敏感,服用后容易出现腹痛、腹泻等不适症状;而阴虚体质的人则可能对温热性的中成药耐受性较差,容易出现上火、燥热等反应 。

遗传因素也会影响药物在体内的代谢和作用 。某些人可能由于遗传基因的差异,导致体内药物代谢酶的活性不同,从而影响中成药的代谢速度和效果,增加不良反应的发生风险 。此外,患有基础疾病的人群,如肝肾功能不全的患者,他们的身体代谢和排泄功能受到影响,对中成药的代谢和清除能力下降,也更容易出现不良反应 。这些个体差异的存在,使得中成药不良反应的研究变得异常复杂,难以用统一的标准和方法来评估和预测 。

(四)研究成本与动力

中成药不良反应研究成本高、周期长、收益不确定,这使得企业开展相关研究的积极性普遍较低 。要全面研究中成药的不良反应,需要进行大量的基础实验、临床试验,涉及到药物化学、药理学、毒理学、临床医学等多个学科领域,需要投入大量的专业人才、设备和资金 。而且,由于中成药成分复杂、作用机制不明确,研究过程中可能会遇到各种困难和挑战,导致研究周期延长 。

即使企业投入大量资源完成了不良反应研究,其收益也存在不确定性 。一方面,研究结果可能会揭示出一些不良反应,这可能会影响产品的市场销售,给企业带来经济损失 。另一方面,目前市场上对于中成药不良反应信息的关注度和认可度相对较低,消费者在购买和使用中成药时,往往更关注其疗效,而对不良反应信息不够重视 。这使得企业在进行不良反应研究后,难以从市场上获得相应的回报,进一步降低了企业开展研究的动力 。

国家之前对老药的不良反应没有强制要求,这也使得企业缺乏修改说明书的动力 。在过去,监管部门对中成药说明书的管理相对宽松,对于不良反应、禁忌、注意事项等内容的标注要求不够严格 。企业在没有外部压力的情况下,出于成本和市场考虑,往往不会主动对中成药的不良反应进行深入研究并完善说明书 。即使在药品使用过程中发现了一些不良反应,企业也可能不会及时更新说明书,导致消费者和医生无法获取最新的安全信息 。

潜在风险

(一)误导公众认知

中成药不良反应 “尚不明确” 的标注,极易让公众产生误解,以为这些药物没有不良反应,从而放松对用药安全的警惕 。在日常生活中,不少人认为中成药是纯天然的,源自中药材,没有副作用,可以随意服用,无需担忧不良反应 。这种错误的认知导致了一系列用药不当的行为,比如随意加大用药剂量、延长用药时间,或者在没有医生指导的情况下自行用药 。

曾有这样一个案例,一位老人患有慢性支气管炎,为了尽快缓解咳嗽症状,他自行加大了止咳中成药的服用剂量 。原本说明书上规定的剂量是每次 3 粒,一日 3 次,他却每次服用 5 粒,一日 4 次 。结果,没过几天,老人就出现了恶心、呕吐、头晕等不适症状 。送到医院检查后发现,这些症状正是由于过量服用中成药导致的 。老人以为 “尚不明确” 就意味着没有不良反应,殊不知这种误解让自己陷入了危险之中 。

类似的情况并不少见,很多人在感冒时,为了让病情快点好转,会同时服用多种感冒药,其中可能就包含了含有相同成分的中成药和西药 。像对乙酰氨基酚,不仅在很多西药感冒药中存在,一些治疗感冒的中成药里也有添加 。随意混用这些药物,很容易导致对乙酰氨基酚过量摄入,增加药物性肝损伤的风险 。而这背后的原因,很大程度上就是公众对中成药不良反应 “尚不明确” 的错误解读,认为可以放心大胆地使用 。

(二)临床用药困惑

对于医生来说,中成药不良反应 “尚不明确” 也给临床用药带来了很大的困扰 。在选择用药时,医生需要综合考虑药物的疗效和安全性,权衡利弊 。然而,当不良反应不明确时,医生很难准确判断药物可能带来的风险,尤其是在联合用药的情况下,风险更是难以预测 。

在治疗心血管疾病时,医生可能会同时使用西药降压药和中成药活血化瘀药 。虽然两者联合使用可能会增强治疗效果,但由于中成药不良反应不明确,医生无法确定这两种药物联合使用是否会增加不良反应的发生风险,比如是否会导致出血倾向增加、血压过低等 。在这种情况下,医生往往会陷入两难的境地,既担心不联合用药会影响治疗效果,又担心联合用药会带来未知的风险 。

曾有一位患有冠心病和高血压的患者,医生为他开具了西药硝苯地平控释片和中成药复方丹参滴丸 。在用药过程中,患者突然出现了头晕、乏力、心慌等症状 。医生很难判断这些症状是由疾病本身引起的,还是两种药物联合使用产生的不良反应 。由于中成药复方丹参滴丸的不良反应 “尚不明确”,医生无法从说明书中获取相关信息来辅助判断,只能通过进一步的检查和观察来寻找原因 。这不仅增加了患者的痛苦和医疗成本,也给医生的诊断和治疗带来了很大的挑战 。

改善现状的举措

(一)政策推动

为了改善中成药不良反应 “尚不明确” 的现状,国家药监局积极行动,出台了一系列政策,大力推动中成药说明书的修订工作。2020 年 12 月,国家药品监督管理局发布《关于促进中药传承创新发展的实施意见》,明确提出要加强中药说明书和标签管理,推进对已上市中药说明书中 “禁忌”“不良反应”“注意事项” 等相关内容的修改完善 。2021 年 10 月,国家药品监督管理局组织起草了《已上市中药说明书安全信息项内容修订技术指导原则》(征求意见稿),并公开征求意见 。

这些政策的出台,意义重大。它们明确了药品上市许可持有人是药品说明书修订的责任主体,要求持有人在药品上市后主动开展研究,及时对药品说明书安全信息项内容进行修订 。这就从制度层面上,给企业施加了压力,促使企业重视中成药不良反应的研究,积极完善说明书内容 。

以某企业生产的某感冒清热颗粒为例,在政策推动下,该企业对药品进行了深入的研究,收集了大量的不良反应监测数据,并对这些数据进行了分析评价 。根据研究结果,企业对药品说明书进行了修订,在不良反应栏目中,明确列出了可能出现的不良反应,如恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道不适症状,以及皮疹、瘙痒等过敏反应 。这使得医生和患者在使用该药品时,能够更加清楚地了解可能存在的风险,从而更加安全、合理地用药 。

(二)研究进展

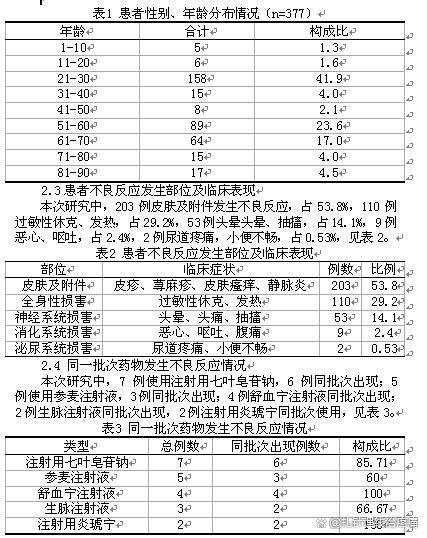

科研机构和企业也在积极行动,加大对中成药不良反应研究的投入,取得了一些令人欣喜的进展 。许多科研机构建立了完善的不良反应监测体系,通过收集、分析大量的临床数据,深入研究中成药的不良反应情况 。

某知名科研机构与多家医院合作,开展了一项针对某心血管类中成药的不良反应监测研究 。他们收集了上千例使用该中成药患者的临床数据,对患者的用药剂量、用药时间、不良反应发生情况等进行了详细记录和分析 。通过大数据分析和专业的医学评估,发现该中成药在高剂量长期使用时,可能会对肝功能产生一定的影响,导致转氨酶升高 。这一研究成果为该中成药的安全使用提供了重要依据,也促使企业对说明书进行了相应的修订 。

同时,企业也在积极开展循证医学研究,通过严格的临床试验,验证中成药的疗效和安全性 。某大型药企对其生产的一款治疗糖尿病的中成药进行了大规模的循证医学研究 。研究采用了随机、双盲、对照的临床试验方法,纳入了数千名糖尿病患者,分为试验组和对照组 。试验组服用该中成药,对照组服用安慰剂或其他对照药物 。在研究过程中,密切观察患者的血糖变化、不良反应发生情况等指标 。结果显示,该中成药在降低血糖方面具有一定的疗效,同时也发现了一些轻微的不良反应,如低血糖反应、胃肠道不适等 。根据这些研究结果,企业对产品进行了优化,并完善了说明书中的不良反应和注意事项内容 。

总结与建议

中成药不良反应 “尚不明确” 是由历史、成分、研究等多方面因素造成的,这一现象不仅误导公众认知,还让临床用药陷入困惑,存在一定风险 。不过,随着国家政策的大力推动,以及科研机构和企业的积极投入,中成药不良反应研究已取得一定进展,说明书修订工作也在稳步推进 。

在使用中成药时,公众务必保持谨慎态度,切不可因为不良反应 “尚不明确” 就掉以轻心 。要严格在医生或药师的指导下用药,遵循医嘱,按照正确的剂量和疗程服用 。同时,关注药品说明书的修订情况,及时了解药品的最新安全信息 。对于医生和药师来说,要不断提升自身的专业知识和技能,在临床用药中,充分考虑患者的个体差异,权衡利弊,为患者提供安全、有效的用药方案 。

我们期待在各方的共同努力下,中成药不良反应 “尚不明确” 的现状能够得到进一步改善,让中成药在保障公众健康方面发挥更大的作用 。

#质感创作人成长计划第二期#

相关知识

不良反应=质量问题?

正确预防中成药不良反应的方式

药品不良反应知识问答 2007

不良反应少的药物一定比不良反应多的药物更安全吗?

问药问药有不良反应吗

是药三分毒,教你正确看待药品不良反应

吃减肥药会反弹吗 服用减肥药的9大不良反应

正确认识药物不良反应

吃减肥药产生的不良反应

药品不良反应 别过度担心

网址: 中成药不良反应“尚不明确”,真的没问题吗? https://m.trfsz.com/newsview1517505.html