体医融合背景下医学生运动后恢复的现状调查研究

打开文本图片集

打开文本图片集

摘要:“体医融合”在健康中国2030提出以来,一直是学术界持续关注的热点话题。调查显示,在大学阶段,42.42%的学生平均一周1-3次体育锻炼,36.97%的学生一周低于1次,其次为一周3-5次、一周5次以上,各占13.82%、6.8%。在体医融合背景下医学生的运动意识不断加强,运动的频次不断上升,但对于运动后的恢复知之甚少。故对医学生群体锻炼进行研究,并适当普及运动知识、给予正确的运动后恢复指导。

关键词:体医融合 医学生 运动后恢复

课题出处:河北医科大学2023年大学生创新性实验计划项目,课题名称:体医融合背景下医学生运动后恢复的现状调查研究,课题编号:USIP2023280,课题组成员:闫肃,王凯凯,钱兴库,王俪沄,指导教师:张曼。

一、研究背景:

随着国内运动健身热潮兴起,运动后的恢复问题备受关注,因其关系到运动效果、身体健康和生活质量,对专业运动员和健身爱好者尤为重要。当前国内综合运用多种康复手段,物理治疗持续创新,新技术如冲击波、激光治疗可缓解肌肉疼痛、促进组织修复;康复训练注重个性化和科学化,依不同情况制定专属计划并借助科技手段监测评估;心理干预受重视,通过咨询疏导调整心态;挖掘传统中医康复方法并研究其作用机制,开展对比实验评估不同方法的有效性和安全性,运用生物标志物检测和智能康复设备客观评价生理变化以提供调整方案支持。此外,基于运动后恢复的研究存在多项试验评估,大多聚焦于运动训练方法,同时检测即将入学的医学生的运动习惯、知识掌握情况及自我效能感。

运动后恢复是身体从运动应激状态回归相对平衡的过程,涵盖生理、心理和能量等多方面。生理上包括缓解肌肉疲劳、清除代谢产物、调整身体各系统功能;心理上是从紧张兴奋恢复至平静放松;能量上需补充如糖原等物质。本研究致力于多方面推动恢复进程,如改善血液循环加快损伤愈合、维持关节活动度增强肌肉力量、促进代偿机制形成、保持良好精神状态等。

二、研究方法:

(一)文献资料法

通过知网、维普等数据库检索,利用河北医科大学图书馆、河北省图书馆等搜索引擎搜索“体医融合”、“运动后恢复”等关键词,共获得相关领域核心相关文章232篇,并对其进行研读和分类整理,为本研究的开展奠定前期理论基础。

(二)问卷调查法

本研究采用精心设计的问卷调查作为主要数据收集手段,问卷内容涵盖30项问题,巧妙融合了封闭式与开放式问题类型,旨在多维度、深层次地探究医学生在“体医融合”背景下对于运动后恢复的认识、态度、行为模式及具体需求。问卷的设计遵循了清晰性、中立性、简洁性及非引导性原则,以确保数据的真实性与有效性。

1、问卷发放与回收

(1)样本选择与分层:为确保样本的代表性和广泛性,本研究采取了分层随机抽样的方法,从不同年级、专业方向的医学生中选取参与者。问卷分两个阶段发放,前期20份用于预测试,以评估问卷的信度与效度,并根据反馈进行必要的修订;后期再发放100份至新的样本群体,以获取最终分析所需的数据。

(2)发放方式:问卷通过线上与线下相结合的方式发放,以适应不同受访者的偏好,提高回收率。线上问卷利用社交媒体、校园论坛、朋友圈等渠道进行推广,而线下问卷则在教室、图书馆等学生聚集区域进行发放。

(3)回收管理:回收期限设置为一个月,并通过定期提醒、奖励参与等方式促进问卷的及时回收。对回收的问卷进行严格筛选,剔除填写不完整、明显随意或逻辑矛盾的问卷,最终确定80份有效问卷纳入数据分析范围。

2、数据分析

(1)数据整理:问卷回收后,对收集到的数据进行整理,包括剔除明显错误的数据、纠正录入过程的错误、选择合适的图表类型展示数据等,确保数据的完整性和准确性。

(2)质性分析:针对开放性题目,采用内容分析法,将回答内容进行分类和主题提炼,以深入理解分析医学生的具体需求、观点及建议。

(3)信度与效度检验:在数据分析过程中进行信度和效度检验,确保数据的可靠性和结果的有效性。

(三)数据分析法

通过发放调查问卷,本研究将从运动年龄、运动形式、运动频率、运动强度、运动后不适、恢复方式等方面对“体医融合”背景下医学生运动后恢复的情况进行数据统计,了解“运动后恢复在医学生群体中的开展现状及存在问题”,同时运用结构模型对调研数据进行分析,明确影响其开展的主要因素及运动后恢复的有效方案。

(四)专家访谈法

对体育专业教授专家、医学院校各学院领导、附属医院相关医生专家等进行深度访谈,从河北医科大学学生日常运动领域下的“体医融合”工作开展情况进行总结研究,全方位了解河北医科大学在校学生运动后的恢复情况,凭借专业知识为本研究提供坚实保障。

三、调研结果分析:

本研究采集有效数据共80份,其中男女比例11:9,在二十岁左右的群体居多。

(一)运动现状与健康意识

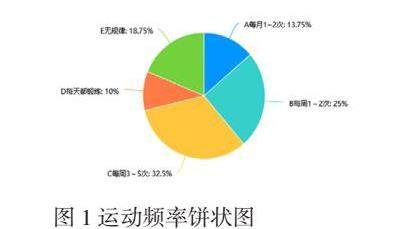

根据问卷调查显示,羽毛球、乒乓球和篮球是医学生群体中比较受欢迎的运动项目,这表明医学生运动态度的多元化。大部分学生每周能够保持3-5次的锻炼频率(图1),表现出较高的运动参与度,但多数同学的运动频次不均,也反映了医学生在平衡学业与健康方面的挑战。

多数医学生对健康的重视,也暴露出他们的经验缺乏和时间、空间的受限。体医融合理念强调了运动与医学的紧密结合,提倡通过科学的运动指导来预防疾病、促进健康。因此,加强医学生健康教育、提高医学生运动素养以及统筹学习与运动是实现体医融合的第一步。

(二)恢复措施的科学性与个性化

运动后肌肉酸痛、心跳过速和关节疼痛在医学生中普遍存在,凸显恢复措施的重要性。学生对补水、补糖和电解质补充认识有差异,操作不规范。拉伸虽被广泛采用,但时间和组数差异大(表1),缺乏科学性和个性化。

在体医融合背景下,恢复措施的科学性和个性化是提升运动效果关键。引入专业运动医学知识,为医学生提供个性化恢复方案可缓解不适、促进恢复,如制定针对性拉伸计划、营养补充方案和物理治疗手段。

(三)微创治疗法与高级恢复手段

微创治疗法在医学生中认可度高且广泛采用,传统恢复手段受信任。但物理治疗和中医治疗等高级恢复手段使用比例低,可能因认知不足。多数人恢复完毕仅用一次微创疗法,部分人数天或数周一次,少部分每天一次。

采访专家了解到急性损伤为突然暴力创伤,用加压包扎等急救;慢性损伤由重复或疲劳积累导致,分劳损和功能性失常等情况。冷水或热水浴应先冷水后热水交替进行,先冷水消除炎症,再热水促进肌肉弹性恢复。加强医学生对高级恢复手段的认知,医疗机构和康复中心积极推广,可提高恢复效果和运动质量,提供更全面专业康复服务。

(四)运动功能饮料的争议

运动功能饮料的认可度在问卷中存在分歧:部分学生认为其有助于提升运动能力,而另一部分则认为效果不显著,这种争议反映了运动功能饮料在医学生中的复杂地位。

专家老师通过自身训练的经历提倡可使用功能性饮料。锻炼身体各项机能处于一个破坏过程中,这就意味着要重塑、建立,这时便可以根据自身需求进行补充。

(五)问卷展望

问卷数据揭示出医学生运动后的恢复现状及挑战,也为体医融合背景下的研究提供了数据参考与支持。由研究过渡到实践,应继续加强医学生的健康教育,夯实其理论储备;推动运动后个性化恢复方案的实施,培养其运动素养;规划体育课程安排,调节其运动模式。此外,应进一步关注微创治疗法、运动功能饮料等新型的恢复手段,充分并全面评估恢复手段的可行性,确保其在医学生群体锻炼的合理使用。

四、结论与建议:

(一)结论:

医学生群体对运动后恢复有较高认识,多喜欢羽毛球运动,频率为每周 3 - 5 次且以中强度为主,运动后常有肌肉酸痛情况。该群体在运动后恢复中存在不规范或不科学之处,如补液、补糖量控制不当,拉伸频率及恢复手段运用不佳。对运动功能饮料有一定需求,更注重功能性饮料的成分和口感。

(二)建议:

运动后合理恢复至关重要,可拉伸、慢走,补充水分和营养,温水浴或冷敷,保证充足睡眠,避免立即高强度活动。对医学生的运动恢复指导应注重科学性和个性化,提供符合需求的产品,帮助他们更好地进行运动后恢复。

五、参考文献:

[1]杨琨.物理治疗对格林巴利综合征患者运动功能的恢复影响[C].中国体育科学学会运动生物力学分会.第二十届全国运动生物力学学术交流大会论文摘要汇编.武汉体育学院,2018:2.

[2]刘肖肖,张祥杰.进阶式早期康复训练对RICU机械通气患者成功撤机及肺功能的影响[J].现代医药卫生,2024,40(16):2776-2779+2784.

[3]宋王丽.中医护理技术在中风恢复期患者中的应用效果[J].名医,2023,(09):120-122

[4]郭丽,赵紫璇,尹勇.基于MRI的生物标志物应用于脑卒中后运动康复的研究进展[J].中国康复医学杂志,2024,39(01):136-141.

[5]肖东林,魏玉琴,王蓉,王怀虎.肌酸类运动营养品对提升青少年训练效果的影响[J].食品研究与开发,2023,44(06):233-234.

相关知识

中国运动康复行业现状深度研究与发展前景调研报告

“体育+医疗”跨界融合:运动康复深度融合的理论与实践

健康中国“体医结合”背景下运动康复的需求与发展

心理所研究展望跨学科交叉融合背景下神经调控技术的革新发展

中医产后康复:传统中医与现代科学的融合之道

优化我国运动医学学科体系 深化体医融合

《新冠疫情常态化防控背景下公众健康生活方式现状研究报告》发布

北京市中医药医养结合现状调查

“健康中国”背景下的大学生健身现状研究分析

腰椎退行性疾病行腰椎融合术后康复锻炼的研究进展

网址: 体医融合背景下医学生运动后恢复的现状调查研究 https://m.trfsz.com/newsview1545187.html