八月酷暑

健康同行

八月的南昌,骄阳似火,蝉鸣不歇,湿热交织。南昌呈现“高温+高湿+暴雨”三碰头,城市“热浪”持续升级,正值蚊虫孳生的夏季,是基孔肯雅热等蚊媒传染病高发期,特别是暑期有计划前往广东佛山或东南亚等地区的市民更要提高警惕!各类病原体与职业危害同步进入活跃期。

请广大市民注意:防暑、防蚊、防病从口入,共筑盛夏健康防线!

基孔肯雅热:

警惕蚊虫传播的“神秘热”

1

基孔肯雅热的威胁

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的一种急性传染病,主要通过蚊虫(尤其是白纹伊蚊和埃及伊蚊)传播。随着夏季气温升高和降雨增多,蚊虫密度显著增加,传播风险也随之上升。前往东南亚、非洲等流行地区的旅行者和商务人员是高危人群。

2

身体的“剧烈警报”

感染后,通常在2 - 12天内出现症状,患者会突发高热(体温可达39℃以上),伴有剧烈的关节疼痛和肌肉疼痛,尤其是手、腕、足和踝关节疼痛明显。部分患者会出现皮疹、头痛、恶心、呕吐等症状,严重者可能出现关节肿胀、活动受限,甚至长期关节功能障碍。

3

预防措施:切断蚊虫传播链

防蚊措施:使用蚊帐、蚊香,穿长袖长裤,尽量减少皮肤暴露。在户外活动时,可使用含有避蚊胺(DEET)的驱蚊剂。

清除积水:及时清理室内外的积水容器,如花盆托盘、水桶、废旧轮胎等,防止蚊虫滋生。

及时就医:从流行地区返回后,若出现发热、关节疼痛等症状,应及时就医,并告知医生旅行史。

手足口病:

儿童健康的“小恶魔”

1

手足口病的威胁

手足口病是一种主要影响5岁以下儿童的急性传染病,由肠道病毒引起。儿童的免疫系统尚未发育完善,且在幼儿园、学校等集体场所活动频繁,容易感染。夏季气温升高,病毒活跃度增加,使得手足口病的发病率明显上升。

2

身体的“异常警报”

感染后,孩子通常会急性起病,可能发热,伴有咳嗽、流涕、食欲缺乏等症状。手、足、口腔、臀等部位会出现散发性的皮疹和疱疹,口腔内的疱疹还容易形成溃疡,影响孩子进食。少数病例病情进展迅速,可能引发无菌性脑膜炎、脑炎、肺水肿等严重并发症。

3

为孩子织起健康保护网

个人卫生:帮助孩子养成勤洗手的好习惯,尤其是在饭前便后、触摸公共物品后,要用肥皂或洗手液认真洗手。让孩子喝开水、吃熟食,不吃生冷食物。

环境卫生:在手足口病流行期间,尽量少带孩子去人群密集、空气流通差的公共场所,如商场、游乐场等。孩子的玩具、餐具、衣物等要定期清洗消毒,居住的房间也要经常开窗通风,保持空气清新。

疫苗接种:建议6月龄至5岁的儿童尽早接种针对肠道病毒71型(EV71)的疫苗,能有效预防由该病毒引起的手足口病。

登革热:

警惕蚊虫传播的“隐形杀手”

1

登革热的威胁

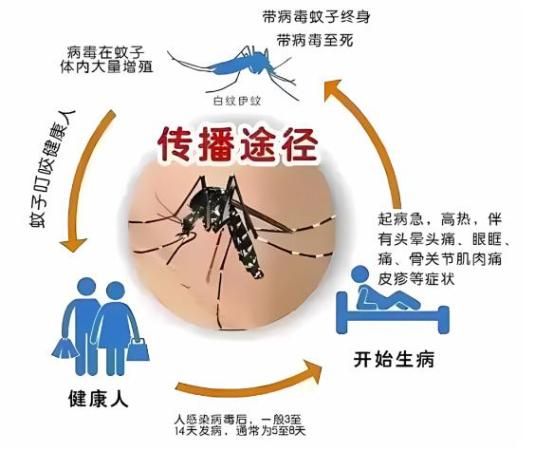

登革热是一种由登革热病毒引起的急性传染病,主要通过蚊虫传播。随着夏季的到来,蚊虫数量增多,传播风险也相应增加。前往登革热流行地区(如东南亚、南美洲等)的旅行者、商务人员等是高危人群。

2

身体的“红色警报”

感染登革热后,患者通常会突发高热,体温迅速升高至39℃~40℃,同时伴有剧烈头痛、眼眶痛、肌肉关节疼痛,仿佛全身的关节和肌肉都被紧紧束缚,疼痛难忍。此外,患者还会出现皮疹,多为斑丘疹或麻疹样皮疹,分布于面部、颈部、胸部及四肢,部分患者可能出现出血倾向,如鼻出血、牙龈出血等,这些症状容易被误诊为普通感冒或其他疾病,从而延误治疗,导致病情加重。

3

防蚊灭蚊,远离疾病

做好防蚊措施:使用蚊帐、蚊香,穿长袖长裤,尽量减少皮肤暴露。

清除积水:避免蚊虫滋生,清理花盆托盘、水桶等容器中的积水。

及时就医:从登革热流行地区返回后,若出现发热等症状,应及时就医,并告知医生旅行史。

流感:

夏季也疯狂的“呼吸道黑客”

1

流感的威胁

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病,全年均可发生,但在空调环境下人群长期聚集的盛夏,病毒可通过飞沫和接触迅速传播。暑期培训班、商场、地铁、影院等“冷气房”成为新的传播热点,老人、孕妇及慢性病患者一旦感染,更易诱发肺炎等严重并发症。

2

身体的“重感冒”警报

起病急骤,常伴高热(38 ℃以上)、畏寒、头痛、全身肌肉酸痛、乏力;随后出现咽痛、干咳、鼻塞流涕。与普通感冒相比,全身症状更突出,恢复周期更长;婴幼儿、老年人有可能进展为高热惊厥、肺炎、心肌炎。

3

构筑夏日免疫屏障

疫苗接种:每年9月前完成当季流感疫苗接种,孕妇、60岁以上老人、慢病患者优先。

个人防护:空调公交、电梯、医院及人群密集场所坚持佩戴口罩;勤洗手,避免用手触摸眼口鼻。

通风消毒:教室、办公室早中晚各开窗30分钟;公共物品每日用含氯消毒剂擦拭一次。

食物中毒:

高温下的“隐形炸弹”

1

食物中毒的威胁

进入8月,南昌“高温+高湿”模式让细菌繁殖速度翻倍。冷荤凉菜、外卖夜宵、农村自办宴席、工地大锅饭等成为高风险环节;亚硝酸盐误用、毒蘑菇误食也时有发生。一旦进食被污染或含有毒素的食品,短时间内即可引发集体性中毒事件。

2

肠胃的“急性风暴”

通常在进食后30分钟到6小时内出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻,可伴发热、头晕、乏力。沙门菌、副溶血性弧菌感染者常见水样便;金黄色葡萄球菌毒素可致剧烈呕吐;亚硝酸盐中毒会出现口唇、指甲青紫;毒蘑菇则可能引起幻觉、肝肾功能衰竭甚至死亡。

3

把好“入口”安全关

选购安全:外卖认准“明厨亮灶”,不订购无证摊点。

规范保存:熟食2小时内放冰箱,隔餐彻底加热中心温度≥70 ℃;剩饭剩菜不过夜。

拒绝野味:野外不采、不买、不吃野生蘑菇和野菜;家用调味品专柜存放,防止亚硝酸盐误当食盐。

应急处置:出现集体呕吐、腹泻立即暂停食用可疑食品,保留样本,就近就医。

高温中暑

1

高温中暑的威胁

南昌气温持续升高,天气炎热,人体在高温环境下,体温调节功能紊乱,容易出现中暑。长时间在高温环境下工作或活动的人群,如建筑工人、环卫工人、交警、运动员等,以及老年人、婴幼儿、孕妇以及患有慢性疾病的人群,由于身体调节能力相对较弱,也更容易中暑。

2

身体的“高温警报”

在高温环境下,人体可能出现头晕、头痛、口渴、多汗、四肢无力发酸、注意力不集中、动作不协调等症状。若未能及时处理,症状可加重,出现面色潮红、皮肤灼热、心悸胸闷、体温升高(可达38.5℃以上)、大量出汗、脉搏加快等。严重者可出现高热、无汗、昏迷、抽搐等,甚至危及生命。

3

科学防暑,清凉度夏

合理安排活动:在高温天气,尽量避免在烈日下长时间活动,如需外出,应做好防晒措施,如戴遮阳帽、穿浅色透气衣物、涂抹防晒霜等。

保持充足水分:不要等到口渴才喝水,可适当饮用一些含电解质的饮料,如运动饮料等。

合理作息:保持充足睡眠,避免过度劳累。如果出现中暑症状,应立即转移到阴凉通风处休息,解开衣物散热,用冷水擦拭身体,可服用一些防暑降温药物,如十滴水、藿香正气水等。若症状严重,应及时就医。

密闭空间工作场所

窒息性气体急性中毒

1

中毒的威胁

夏季高温高湿,污水池、化粪池、发酵罐、地下管网等密闭空间内有机物腐败加速,极易产生硫化氢、一氧化碳、氰化氢、甲烷等窒息性气体。一旦防护不当,作业人员可在数秒至数分钟内发生“电击样”昏迷甚至死亡。

2

从头晕到猝死的“急速恶化”

轻度:头痛、头晕、乏力、恶心、胸闷、心悸。

中度:意识模糊、呼吸急促、面色发绀、抽搐。

重度:迅速昏迷、呼吸停止、瞳孔散大、心跳骤停。

3

先通风 再检测 后作业

作业前:强制机械通风≥30 min,使用便携式检测仪作业前检查空气。

作业中:佩戴携气式空气呼吸器或送风长管面具,设专人监护并系救生绳;严格执行“先通风、再检测、后作业”制度。

培训演练:用人单位确保作业人员熟练掌握自救互救技能。

空调病

1

空调病的威胁

空调病是由于人们长时间在空调环境下工作或学习,因空间相对密闭、空气不流通、缺氧、致病微生物容易滋生、室内外温差较大等多种因素导致的疾病。

2

身体的“低温警报”

长时间处于空调环境中,可能会出现鼻塞、流涕、打喷嚏、喉咙干痒、咳嗽等呼吸道症状;皮肤干燥、瘙痒、起皮等皮肤问题;头痛、头晕、眼干、眼涩、视力模糊等眼部及头部不适;还可能出现关节酸痛、肌肉酸痛、乏力等身体不适症状。

3

科学使用空调,舒适又健康

合理设置温度:一般建议室内温度保持在26℃左右,避免室内外温差过大。

定期通风换气:每天至少通风换气2-3次,每次15-30分钟,以保持室内空气新鲜。

增加室内湿度:使用加湿器或在室内放置一些水,增加室内湿度,缓解皮肤和呼吸道干燥。

注意保暖:避免空调冷风直接吹向身体,可适当增添衣物,如披肩、外套等。

急性出血性结膜炎

(红眼病):盛夏里的“红色警报”

1

红眼病的威胁

8月高温高湿,泳池、水上乐园、健身房、网吧等场所人流密集,毛巾、池水、门把手都可能成为病毒“顺风车”。急性出血性结膜炎潜伏期短(12小时~3天),传染性极强,可在托幼机构、学校、家庭内迅速暴发。

2

双眼的“火红警报”

突发眼红:结膜明显充血、水肿,重者呈“血红色”。

异物刺痛:灼热、砂砾感,畏光、流泪不止。

大量分泌物:早期为水样,后为黏液脓性,晨起常粘住眼睑。

并发症风险:角膜上皮点状剥脱、耳前淋巴结肿痛,少数出现视物模糊。

3

预防措施

勤洗手:触碰眼鼻口前、外出回家后、饭前便后洗手。

不揉眼:出现异物感用流动清水或人工泪液冲洗,切勿用手揉搓。

及时就医:出现眼红、分泌物增多立即到正规医院眼科就诊,按医嘱使用抗病毒或抗生素眼药。

居家休息:症状消失后7天且结膜无充血方可返园、返校、返工,避免社交活动。

物品专用:患者使用的毛巾、枕巾、眼药水等独立存放,每日煮沸或酒精消毒。

来源|南昌市疾病预防控制中心

初审|李宜蔓

原标题:《8月健康预警!这几类高发疾病千万别中招》