宇宙微波背景辐射——探秘宇宙起源的“密码”

宇宙微波背景辐射——

探秘宇宙起源的“密码”

■姚昌松 宋可旸 黎光炫

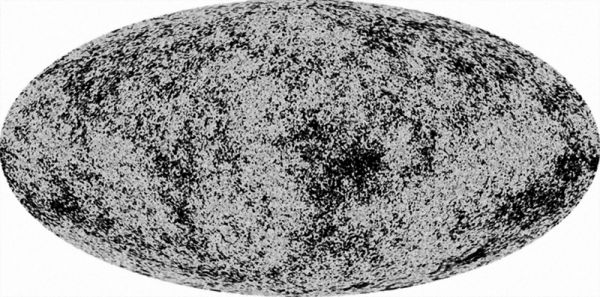

经过15年的不懈守望,矗立于智利阿塔卡马沙漠的阿塔卡马宇宙学望远镜,于今年初展示了其里程碑式的观测结果——依托2007至2022年间采集的海量数据,科学家们成功绘制出目前分辨率最高的宇宙“婴儿时期”全景图。这张珍贵的图像由该望远镜合作团队公布,让我们得以窥见138亿年前宇宙的神秘面貌。

耗时15年精心“冲印”的这张“宇宙初啼图”,其本质正是宇宙微波背景辐射的可视化呈现。

据公开报道,今年7月,在海拔5250米的西藏阿里地区,由中国科学院高能物理研究所牵头,联合中国科学院国家天文台、美国斯坦福大学等国内外16家科研机构共同研制,历时8年建成的阿里原初引力波探测实验一期实现首光观测。这标志着我国在原初引力波探测实验领域迈出关键一步。若顺利探测到原初引力波,人类将有机会解码宇宙“最初的奥秘”。原初引力波极其微弱,其信号正是隐藏在宇宙微波背景辐射的偏振中。

在无人的荒漠,在险峻的高山,在寂静的太空……各国宇宙学家纷纷将探测器对准了神秘的宇宙微波背景辐射。

那么,宇宙微波背景辐射究竟是什么?它具有什么样的科学意义?又将怎样影响我们的生活?让我们一同来探索答案。

普朗克卫星拍摄的宇宙微波背景辐射图像。资料图片

雪花噪音中的宇宙“奥秘”

你是否还记得,儿时家中老式电视机调到无信号频道时,那沙沙作响的“雪花”?其中,竟有约1%的微弱信号,来自138亿年前宇宙诞生之初的“余温”。这缕“余温”,便是宇宙微波背景辐射——我们所能观测到、来自宇宙最远古时代的光芒。

1964年,美国贝尔实验室的两位工程师彭齐亚斯和威尔逊在调试一台高灵敏度微波望远镜时,遇到了一个令人费解的现象:天线无论指向何方,总会接收到一种微弱而持久的背景噪声。他们绞尽脑汁,甚至一度怀疑是天线上的鸟粪作祟,不惜爬上天线进行清理并重新组装。然而,在排除了所有已知干扰源后,神秘的噪声依旧如影随形。几乎在同一时期,另外一个地方,一群天文学家正依据宇宙大爆炸理论,苦苦搜寻着理论预言中本应遍布宇宙的背景辐射,却始终未果。

两位工程师的难题很快被天文学家知晓。经过两方的探讨,他们豁然开朗——那恼人的噪声,正是宇宙诞生时的第一缕“曙光”!因这一重大发现,彭齐亚斯和威尔逊荣获1978年诺贝尔物理学奖。自此,宇宙微波背景辐射正式步入现代物理学与天文学的研究殿堂。

那么,宇宙大爆炸时到底发生了什么,宇宙微波背景辐射又是如何产生的?

在宇宙大爆炸初期,宇宙处于高温和高密度的状态,到处都是带电的电子和质子。这些带电粒子会与光子发生相互作用——当光子接触到它们时,它们的电荷会使光子发生散射,导致光难以长距离传播。随着宇宙持续膨胀和冷却,当温度降至某个临界点(约3000开尔文),电子与质子开始结合,形成电中性的氢原子。由于中性原子不会干扰光子运动,光子得以在宇宙中自由穿行。

这一转变在整个宇宙中同时发生。光子获得了在整个宇宙空间畅行无阻的能力。至此,“婴儿时期”宇宙的第一声“啼哭”被拉长为光波频段的永恒回声。这些古老的光子携带着起源的秘密在宇宙中穿行,形成了我们现在观测到的宇宙微波背景辐射。

其实,宇宙微波背景辐射就是一种充斥于全宇宙的微弱电磁波。历经138亿年的宇宙膨胀,构成该辐射的光子波长已被极大拉长,主要分布在微波波段。其能量相应大幅降低,对应的辐射温度仅仅比绝对零度高2.7开尔文,如同一团均匀“冷雾”。然而,这团看似平淡无奇的“冷雾”,却是我们解读宇宙起源的“密码”。若没有宇宙微波背景辐射,宇宙大爆炸或许就如同一场未留下灰烬的烈焰,科学家们可能永远无法确切知晓我们身处的宇宙是如何诞生的。

探测“创世余晖”的漫漫征程

宇宙微波背景辐射自诞生之初就无处不在。如何从电磁波的汪洋大海中精确地分辨、测量这些极其微弱的古老光子信号,对宇宙学家们来说是一种挑战。

为了捕捉到精确的宇宙微波背景辐射信号,宇宙学家们首先想到使用射电望远镜。通过射电望远镜的多频段扫描技术,探测器可同时或分时观测同一区域的不同频率信号源。他们根据已知的物理规律推算出不同噪声源的频谱模型后,利用算法匹配各频段的数据与模型,并在原信号中扣除噪音成分,最终提取出纯净的信号。

以地球本身来说,大气中的水蒸气、氧气会吸收约99%的微波信号。这就导致从地面直接观测宇宙微波背景辐射得到的“图像”只见其影,不见其形。为了避免大气的干扰,人们将射电望远镜建立在极地或沙漠等干燥高海拔地区,部分射电望远镜甚至被运上太空。

绘制出目前分辨率最高的宇宙“婴儿时期”全景图的阿塔卡马宇宙学望远镜,并非第一个探测这种辐射的天文设施。相较于其“前辈”普朗克卫星,这款望远镜拥有更高的探测灵敏度,测量的光强与偏振分辨率更是提升了5倍之多。这一系列关键性能的跃升,使其能够清晰捕捉到宇宙中气体密度与速度的细微起伏,生动揭示出那片原始氢氦海洋中潜藏的结构雏形。

学者们希望在宇宙微波背景辐射中寻找一种被称为B模式的偏振模式。这种偏振模式像漩涡一样,由引力透镜、引力波或者宇宙尘埃引起,其中可能蕴藏着关于极早期宇宙的关键信息。B模式偏振信号强度只有总信号的百万分之一,要想捕捉到这一模式下的偏振信息无异于大海捞针,极易造成专家的误判。2014年,宇宙泛星系偏振背景成像实验团队就曾宣布他们探测到了B模式偏振。后来,人们发现,该团队探测到的信号可能是来自银河系尘埃辐射造成的偏振。之前的探测结果,只是一场“空欢喜”。

此外,宇宙微波背景辐射的极低温特性,使得探测器必须比它更冷才能感知热量波动。想要更好地探测宇宙微波背景辐射,制冷技术是关键。

液氦制冷是目前较为成熟的制冷技术之一,使用液氦包裹探测器即可利用液氦的相变吸热来带走热量。值得一提的是,当液氦温度降至2.17开尔文以下时,会进入“超流态”,黏度为零,能无阻力地渗透细微的缝隙,从而均匀冷却探测器表面。不过,液氦在蒸发后难以回收,这大大限制了探测器的寿命。

随着普朗克卫星绘制出首张精细宇宙微波背景辐射图像,人类对宇宙微波背景辐射的探测技术实现质的飞跃。这一飞跃并非单一学科的成就,而是凝聚了射电天文学、低温物理学、材料科学、精密工程等多领域智慧的结晶。

科学探索照亮浩瀚星空

宇宙微波背景辐射的精细结构,让人类成功精确计算出了宇宙的年龄;其不均匀性中隐藏的引力异象,让人类意识到宇宙暗物质的存在;而它近乎完美的各向同性波动模式,则证明了爱因斯坦广义相对论对宇宙平坦的整体结构的预言……宇宙微波背景辐射助力科学家们向宇宙深处远航的同时,其研究催生的技术突破与革新早已突破学科的边界,渗透至前沿科技的各个角落。

在制冷领域,探测宇宙微波背景辐射能量波动的严苛需求,催生了毫开尔文制冷技术和绝热去磁制冷技术:前者通过稀释氦的同位素实现接近绝对零度的超低温;后者则利用磁性材料在强磁场中熵变吸热,可在无液氦条件下逼近绝对零度。北京大学科研团队利用绝热去磁制冷技术,打造出两台“拓扑量子计算超低温实验仪器”,创造了“干式制冷仪器”所能达到的最低温度记录:0.1毫开尔文。这一温度已经逼近人类无法抵达的绝对零度。

在医学领域,宇宙微波背景辐射偏振分析技术“从噪声中提取纳米级信息”的能力,催生了噪声抑制算法,并已应用于医学影像降噪。美国梅奥诊所利用改进后的噪声过滤算法与PET-CT相结合,通过动态识别呼吸运动影像,将2毫米以下肺结节检出率提高至89%,有望提高肺癌早期筛查效率。

在通信领域,射电望远镜的90至150吉赫兹接收机技术,直接推动了太赫兹频段的开发。日本DOCOMO、NTT、NEC、富士通四大电信企业联合研发的6G原型机,便采用了宇宙微波背景辐射微波波段的压缩感知技术,在300吉赫兹频段实现100Gbps传输速率,比现有5G标准速率提升了近50倍。该原型机借鉴宇宙微波背景辐射观测中从有限频段还原全频信息的方法,能以约1/5的带宽承载完整数据流,有望大幅降低未来6G基站的能耗。

正如一位诺贝尔奖得主所言:“我们为窥探宇宙起源研发的技术,最终照亮了人类文明的每一个角落。”从超低温制冷技术到精准医疗影像,从超导材料到下一代信息通信,宇宙微波背景辐射研究的影响已远超天文学范畴。

人类对浩瀚星空的探索从未停歇,每一次认知的突破、技术的飞跃,都在为人类文明的未来铺设道路。或许在不远的将来,宇宙微波背景辐射这枚来自宇宙拂晓时分的“时空化石”,还会带给我们更多意想不到的惊喜——正如人类科技史一再上演的那样,对未知世界的好奇与渴望,终将凝聚成改变世界、塑造未来的磅礴力量。

相关知识

元宇宙时空——元宇宙是什么

揭秘航天员的太空生活:从饮食到宇宙探索

元宇宙+宠物,四大场景与案例

宇宙任务太空挑战游戏下载

航天员的“宇宙级大餐”有多香?

宇宙诞生前是什么样子的,是不是什么都没有?

宇宙大反弹

宇宙任务太空挑战安卓版下载

宇宙飞行中的航天科学与技术问题.pdf

玛特宇宙:虚拟元宇宙眩晕症?

网址: 宇宙微波背景辐射——探秘宇宙起源的“密码” https://m.trfsz.com/newsview1671280.html