图解|大龄未婚比例上升意味着什么?

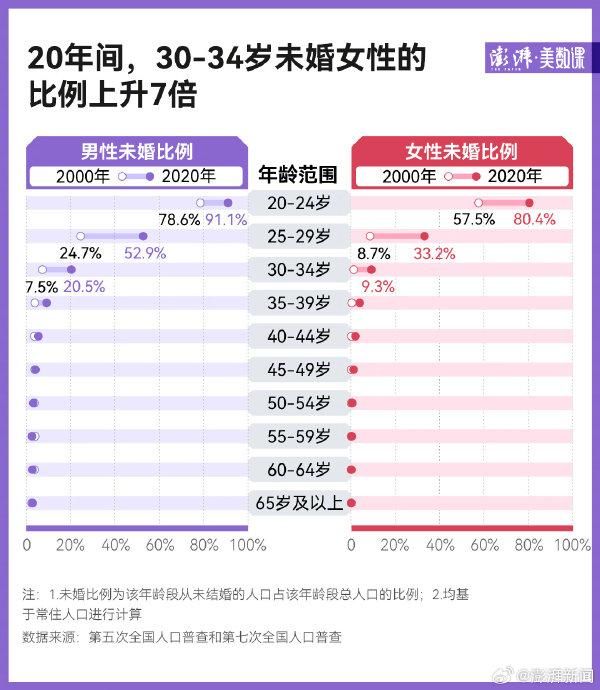

根据人口普查数据,从 2000 年到 2020 年,30-44 岁未婚女性的比例从 0.8%上升到 5.6%,增加了 7 倍。而相同年龄段下未婚男性的比例从 5.5%上升到 12.7%。在中国传统观念中,30 岁是一道结婚的坎,但如今已经有越来越多人在迈过这个坎之后继续保持单身——20 年间,男性在 30-34 岁的未婚比例从 7.5%上升到 20.5%,女性则从 1.3%上升到 9.3%。

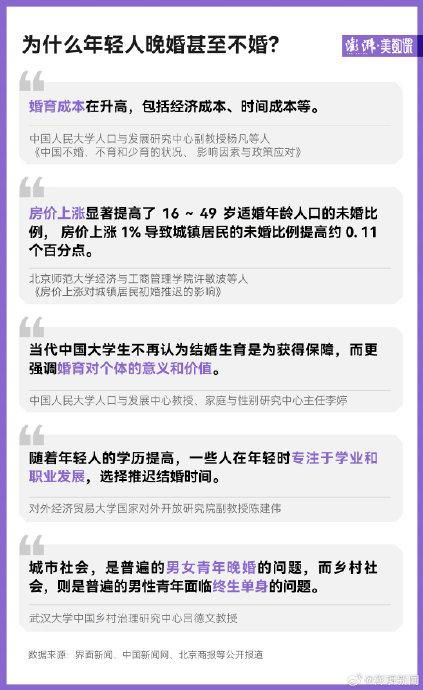

大龄未婚比例的升高,更多反映了婚姻的推迟——当前,人们不一定是不结婚,只是更晚结婚了。

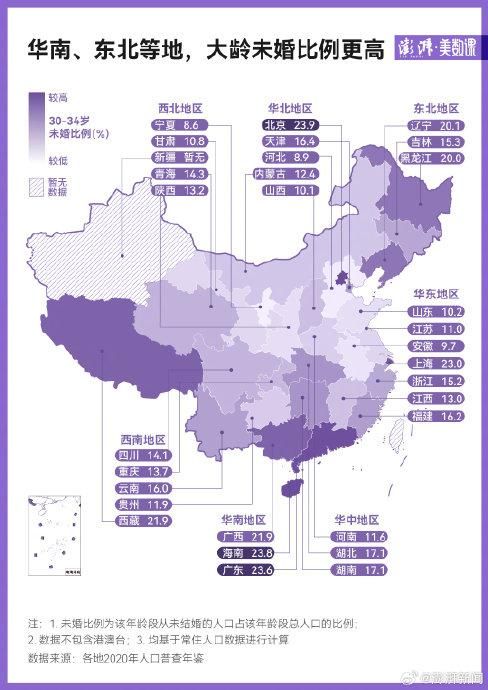

从 2010 年到 2020 年的各地平均初婚年龄数据来看,黑龙江的初婚年龄是最晚的,为 31.48 岁。而吉林和辽宁也能列入前四,均为 29.79 岁。

在多数人的认知里,北京、上海等经济越发达的地区似乎越晚结婚。然而东北三省的初婚年龄却要晚于北京、上海。

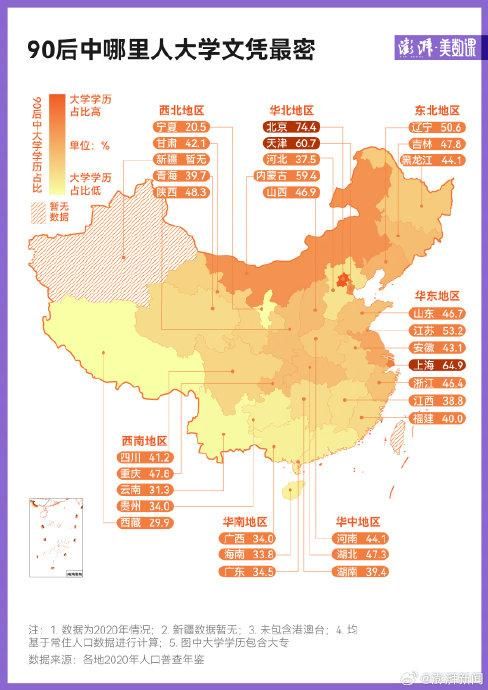

这主要是因为,东北地区存在城镇化早、体制内人员占比大、传统的宗族观念较弱等现象。吉林大学东北亚研究院教授衣保中曾对第一财经分析道,东北城镇化较早、程度较高,城镇化会带来思想观念的改变。而且由于东北体制内的人员占比较大,计划生育执行较好,容易形成晚婚晚育的观念。另外,东北地区本身就是个移民区域,没有什么宗族观念,受传统的生育观念影响较小。

而如果想看更多人是否不结婚了,通常要看终身不婚率——50岁及以上从未结婚人口占该年龄段人口的比例。在统计学上,这是判断一个社会“普婚”程度的重要标准。

目前,从终身不婚率来看,不结婚的中国人仍然只是少数。

然而,中国 2020 年男性终身不婚率与日本 2000 年的男性终身不婚率差距不大,分别为 3.1%和 4.9%。20 年过去,日本男性的终身不婚率已经涨至 14.1%,进入“婚姻冰河期”。

此外,尽管 2020 年处于疫情时期,但未婚比例增高的趋势在疫情前就已经形成。中国人口与发展研究中心数据实验部研究员张翠玲等人在研究中就提到,20-35 岁女性有配偶比例持续下降的趋势在疫情之前就已经形成,因此疫情起到的是加快作用,就算疫情结束后也很难扭转下降的趋势。

大龄不婚的情况与多重因素有关,包括适婚年龄人口的减少和性别比失衡等。中国人口学会副会长、南开大学经济学院教授原新在接受媒体采访时就提到,1980 年代到现在的出生人口性别比偏高 40 多年,直接后果就是目前 45 岁以下中国人口男性比女性累计多出生了 3400-3500 万,因为这种性别比先天性的失衡,有一部分人可能很难结婚。

责任编辑:张迪

相关知识

大龄未婚比例上升,是不想结婚?还是难结婚?

大龄未婚焦虑到崩溃怎么办

大龄未婚人口婚姻问题

45岁大龄未婚剩女的感情归宿何在 ?

婚姻能影响健康?好婚姻延年益寿,已婚比未婚寿命长?

年龄不是问题,大龄未婚者的婚姻幸福密码!

农村大龄未婚男性婚姻存在问题及对策建议

大龄剩女适合结婚吗大龄剩女结婚后离婚的多不多

中国婚姻报告2025:结婚率再创新低,离婚率持续上升

大龄未婚男女在慎对婚姻之同时更应正视现实

网址: 图解|大龄未婚比例上升意味着什么? https://m.trfsz.com/newsview1729976.html