探寻史书中的养生密码,解锁古人长寿之道

引言:开启古人养生智慧大门

在现代社会,养生已然成为热门话题,从保温杯里泡枸杞的年轻人,到热衷于各类养生讲座的中老年人,人们对健康长寿的追求愈发强烈。毕竟,谁不想拥有充沛的精力,享受无病无痛的生活,在岁月的流逝中依然保持活力呢?长寿,是人类永恒的梦想。随着医疗水平的提高和生活条件的改善,我们的平均寿命在不断延长,但各种现代病也接踵而至,这让我们更加渴望找到真正有效的养生方法。

其实,我们的祖先在几千年前就已经对养生有了深刻的认识和丰富的实践。他们将这些宝贵的经验记录在浩如烟海的史书中,形成了一套独特的养生智慧。这些养生妙招历经岁月的考验,不仅在古代帮助人们强身健体、延年益寿,对现代的我们也有着极大的借鉴意义。今天,就让我们穿越时空,翻开史书,探寻那些被岁月尘封的养生智慧,看看古人是如何在有限的条件下,追求生命的质量和长度的。

药王孙思邈的养生十三法

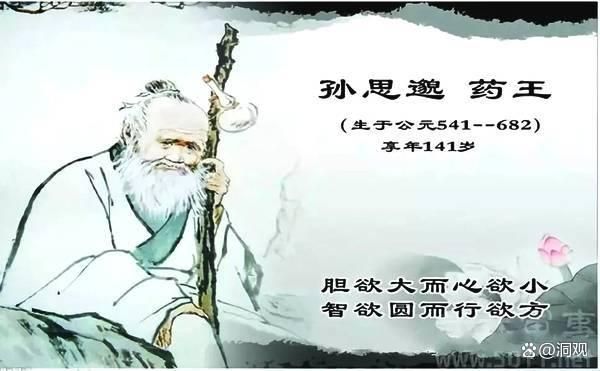

在中医养生的历史长河中,唐代 “药王” 孙思邈是一位绕不开的传奇人物。他一生跨越了三个朝代,生于公元 541 年,卒于公元 682 年,享年 141 岁 ,这在古代平均寿命较短的情况下,堪称长寿奇迹。孙思邈不仅医术精湛,著有《千金要方》《千金翼方》等医学巨著,对后世医学发展影响深远,还总结出了一套行之有效的养生方法 —— 养生十三法,为后人的健康长寿提供了宝贵的借鉴。

养生十三法,又名聪明法,涵盖了从头到脚的全方位保健,操作简单,却蕴含着深刻的养生智慧。

发常梳

将双手手掌互搓数次,令掌心发热,然后十指向后,由前额开始用手梳头发,经后脑到颈部,早晚各做数次。头部是人体的重要部位,分布着众多重要穴位,如百会、神庭、风池等。经常梳发,能按摩这些穴位,促进头部血液循环,为大脑提供充足的气血供应,从而起到明目、预防头痛、耳鸣、白发和脱发的效果 ,还能提神醒脑,让人保持清醒的头脑和良好的精神状态。

目常运

先合眼,然后用力睁开眼,用眼珠转圈,从左、上、右、下的顺时针方向转动,再合眼,用力睁开眼,眼珠进行逆时针转圈,重复 3 次。接着,搓手 36 下,将发热的掌心敷在眼部。眼睛是心灵的窗户,也是人体最容易疲劳的器官之一。这套动作能使眼部肌肉得到锻炼,增强眼部的血液循环,缓解眼睛疲劳,预防近视、弱视等眼部问题,对长时间使用电子设备的现代人尤为适用。

齿常叩

把嘴慢慢闭上,进行叩门齿动作,每个动作 30 - 50 次,叩门齿时要发出声音,但不要用太大的力气。中医认为,齿为骨之余,肾主骨,叩齿能激发和固护肾气,增强牙齿的坚固性,防止牙痛、蛀牙和牙齿退化。同时,叩齿还能促进唾液分泌,唾液中含有多种酶和营养物质,有助于消化和养生。

漱玉津

玉津即口水。具体操作分两步:一是口微合上,将舌头伸出牙齿外,让舌头在口腔里左转 12 圈,然后将口水咽下去,之后反方向再做一次;二是口微微合上,舌头放在口腔里,围绕上下颚转动,左转 12 圈后咽口水,再反方向做一次。现代科学研究发现,口水中含有大量酵素,有调节荷尔蒙分泌的作用。经常做这个动作,可以强健肠胃,促进消化吸收,还能起到延年益寿的功效。

耳常鼓

操作方法有两个:一是手掌掩双耳,用力向内压,然后放手,应该有 “扑” 的一声,重复做 10 次;二是双掌掩耳,将耳朵反折,双手食指压住中指,以食指用力弹后脑风池穴 10 下,会听到 “仆仆” 的声音。耳朵是人体的听觉器官,与全身脏腑经络有着密切的联系。常做耳鼓动作,可刺激耳部经络和穴位,增强听力,预防耳鸣、耳聋等耳部疾病,还能改善记忆力,延缓大脑衰老。

面常洗

搓手 36 下,暖手以后上下扫面,然后再将双手放置脸庞,轻轻用力,同时向外抚摸。面部是人体气血的外在表现,经常洗面能促进面部血液循环,使面色红润有光泽,减少皱纹的产生,达到美容养颜的效果。同时,按摩面部穴位还能调节脏腑功能,增强身体免疫力。

头常摇

双手叉腰,闭目,垂下头,缓缓向右扭动,直至恢复原位为一圈,共转 6 圈,再反方向重复。头部的转动可以活动颈部关节,增强颈部肌肉的力量,改善颈部的血液循环,预防和缓解颈椎病。同时,还能刺激头部的神经和血管,促进大脑的血液循环,提高大脑的功能,使头脑更加灵活。

腰常摆

当身体扭向左时,右手在前,左手在后,在前的右手轻轻拍打小腹,在后的左手轻轻拍打命门穴位,再反方向重复,至少做 50 下,如果能做 100 下更好。腰部是人体的重要支撑部位,也是肾脏所在之处。常摆腰能按摩肾脏和腹部器官,促进腰部血液循环,增强肾脏功能,固肾气,还能强化肠胃,预防和缓解消化不良、胃痛、腰痛、腰椎间盘突出等问题。

腹常揉

搓手 36 下,手暖后两手交叉,围绕肚脐顺时针方向揉,揉的范围由小到大,做 36 下。腹部是人体的 “第二大脑”,分布着许多重要的脏腑器官。揉腹可以促进腹部血液循环,增强肠胃蠕动,帮助消化吸收,缓解便秘、腹胀等肠胃问题,还能调节内分泌,增强身体的免疫力。

摄谷道

摄谷道即提肛,吸气时提肛,将肛门的肌肉收紧,闭气,维持数秒,直至不能忍受,然后呼气放松,最好每天早晚各做 20 至 30 下。提肛运动能增强肛门括约肌的力量,改善局部血液循环,预防肛门松弛、痔疮、脱肛等疾病,还能升提中气,固精止泄,对慢性腹泻、男子早泄等也有一定的改善作用。

膝常扭

双脚并排,膝部紧贴,人微微下蹲,双手按膝,向左右扭动,各做 20 下。膝关节是人体最容易受损的关节之一,随着年龄的增长,膝关节问题也越来越常见。常扭膝能增强膝关节的灵活性和稳定性,促进膝关节的血液循环,预防和缓解关节炎、骨刺、风湿等膝关节疾病,使人的双腿更加健康有力。

常散步

挺直胸膛,轻松地散步,最好心无杂念,尽情欣赏沿途景色。散步是一种简单而有效的有氧运动,能促进全身血液循环,增强心肺功能,提高身体的代谢能力,有助于消化吸收,还能放松身心,缓解压力,改善情绪,增强人体免疫力。

脚常搓

包括两个动作:一是右手擦左脚,左手擦右脚,由脚跟向上至脚趾,再向下擦回脚跟为一下,共做 36 下;二是两手大拇指轮流擦脚心涌泉穴,共做 100 下。脚底是人体的 “第二心脏”,集中了全身器官的反射区。常搓脚能刺激脚底的穴位和反射区,促进全身血液循环,调节内分泌,增强身体各器官的功能,还能治疗失眠、降血压、消除头痛。

《黄帝内经》中的养生箴言

作为中医的经典之作,《黄帝内经》被尊为 “医之始祖”,其成书可追溯至春秋战国时期,汇集了古代先哲对生命、健康与疾病的深刻洞察,构建了中医理论的基石,涵盖了阴阳五行、脏腑经络、病因病机、诊断治疗等诸多方面,对后世中医的发展产生了深远影响 ,在中医养生领域占据着举足轻重的地位。

《黄帝内经》中提到 “食饮有节,起居有常,不妄作劳”,短短十二字,却蕴含着深刻的养生智慧。“食饮有节” 强调饮食要有节制,包括饮食量的控制、饮食的时间节律以及食物品种的选择等。如今,随着生活水平的提高,人们的饮食日益丰富多样,但也面临着诸多饮食问题,如暴饮暴食、过度节食、饮食不规律等。这些不良的饮食习惯不仅会导致肥胖、糖尿病、高血压等慢性疾病的发生,还会影响身体健康和生活质量。

按照《黄帝内经》的理念,我们应遵循 “五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充” 的原则,合理搭配饮食,确保各类营养物质的均衡摄入。同时,要注意饮食的节制,避免过饱或过饥,定时定量进食,保持脾胃的正常运化功能。例如,早餐要吃好,为一天的活动提供充足的能量;午餐要吃饱,满足身体的营养需求;晚餐要吃少,减轻肠胃负担,避免夜间消化不良。此外,还应根据季节和个人体质的不同,调整饮食结构,做到因时制宜、因人而异。

“起居有常” 则注重日常生活的规律性,强调作息时间的合理安排。古人认为,日出而作,日入而息,顺应自然规律,才能保持身体健康。然而,在现代社会,随着生活节奏的加快和电子产品的普及,熬夜、晚睡等不良作息习惯已成为许多人的常态。长期熬夜不仅会导致身体疲劳、免疫力下降、记忆力减退等问题,还会增加患心脑血管疾病、癌症等疾病的风险。

为了遵循 “起居有常” 的养生原则,我们应养成早睡早起的良好习惯,保证充足的睡眠时间。一般来说,成年人每天应保证 7 - 8 小时的睡眠时间,老年人和儿童则需要更多的睡眠时间。同时,要注意睡眠环境的舒适和安静,避免睡前使用电子产品,以免影响睡眠质量。此外,还应根据季节的变化,调整作息时间。例如,春季宜早睡早起,多参加户外活动,以促进阳气的生发;夏季可适当晚睡早起,但要注意防暑降温;秋季应早睡早起,收敛神气,以适应秋季的容平之气;冬季宜早睡晚起,避免过度劳累,以养藏体内阳气。

“春夏养阳,秋冬养阴” 同样是《黄帝内经》中一条重要的养生原则,体现了中医顺应自然、天人合一的思想。春季和夏季,自然界阳气升发,万物生长茂盛,人体的阳气也随之向外发散。此时,我们应顺应天时,注重养护阳气,多参加户外活动,如散步、慢跑、踏青等,以促进阳气的生发和运行。同时,在饮食上可适当食用一些辛甘温之品,如韭菜、香椿、山药、芋头等,以助于人体阳气的升发,但要注意少食寒凉油腻之品,以免损伤脾阳。

到了秋季和冬季,自然界阳气渐收,阴气逐渐增加,万物趋于收敛闭藏,人体的阳气也开始潜藏于内。这时,我们应顺应自然规律,注重保养阴气,早睡早起,避免过度劳累,以养藏体内阳气。在饮食方面,可适当食用一些酸味、滋阴润燥的食物,如西红柿、葡萄、柚子、蜂蜜、银耳、鸭肉等,以收敛肺气,补益肝气,但要避免过食辛辣刺激食物,以免损伤肺气。此外,冬季还可适当食用一些温热性的食物,如羊肉、牛肉、桂圆等,以温补肾阳,但要注意适量,以免上火。

其他史书中的养生精华

除了孙思邈的养生十三法和《黄帝内经》中的养生理念,还有许多史书中也蕴含着丰富的养生智慧。

明代冷谦所著的《修龄要旨》,是一部极具价值的养生保健专书。冷谦本人十分善于养生,据明史记载,他活了一百五十多岁 ,年过百岁时依然身体强健、颜如孩童。书中介绍了诸多养生保健、防病治病的导引方法,这些方法简单实用,对中老年人十分相宜。

其中,揉肾俞法可壮腰固肾,适合有痔疮、脱肛、腰痛及各种慢性肾病的中老年人。具体做法是,端坐于床沿上,双脚踏地,闭紧双唇,用舌尖顶住上腭,两眼上视,同时紧缩上提肛门,然后将双手叉于腰间,用双手的拇指指腹分别揉按背脊两旁的肾俞穴,连续揉按一百余下,直至全身发热为止。

摩目揉耳法能聪耳明目,操作方法为取坐位,用双手拇指的指腹分别揉按头部两侧的太阳穴,连续揉按 27 下,然后将双手搓热,分别按摩两耳和耳根发际处,同样连续按摩 27 下。

而闭目擦涌泉法具有温养肾气、健体延寿的作用,尤其适合患有高血压、神经衰弱等病症的中老年人。每晚睡前盘膝坐于床上,凝神静心,双目紧闭,先以右手托住右足踝,使足底朝上,再用左手掌根的小鱼际肌或拇指的指腹在右足足心的涌泉穴处做上下、左右的摩擦推揉,连续推揉 200 次左右,一直按摩至足心发红温热为止,随后用同样的方法按摩左足的足心 。

在古代典籍中,还有许多关于饮食、情志等方面的养生观点,对我们的生活有着重要的指导意义。“药补不如食补” 是中医的传统观念,唐代名医孙思邈在《千金翼方》中说:“凡欲治疗,先以食疗,食疗不愈,后乃用药尔。” 食物不仅为人体提供营养,许多食物还具有药用价值,且相较于药物,食物更加安全、温和,通过合理的饮食搭配,能够达到养生保健、预防疾病的目的。例如,冬季食用羊肉、桂圆等温热性食物,可起到温中散寒、补益气血的作用;夏季食用绿豆、苦瓜等清热食物,能清热解暑、利湿解毒。

在情志方面,古人也有着深刻的认识。《黄帝内经》提出 “喜伤心,恐胜喜;怒伤肝,悲胜怒;思伤脾,怒胜思;忧伤肺,喜胜忧;恐伤肾,思胜恐” 的情志相胜理论 。这一理论认为,人的情志变化与五脏密切相关,过度的情志刺激会损伤相应的脏腑,但可以利用情志之间的相互制约关系来调节情绪,维持身心的平衡。比如,当人过度喜悦而出现心气涣散等症状时,可以通过恐惧的情绪来抑制喜悦,从而达到治疗的目的。在日常生活中,我们也能发现情志对健康的影响。长期处于焦虑、抑郁等不良情绪中,容易导致食欲不振、失眠多梦、免疫力下降等问题;而保持乐观开朗的心态,则有助于身心健康,增强身体的抵抗力。

古人养生妙招的现代启示

这些古人的养生智慧,犹如一盏盏明灯,照亮了我们在现代生活中追求健康的道路,为我们提供了诸多宝贵的启示。

在快节奏的现代生活中,人们面临着各种各样的压力,工作的繁忙、生活的琐事、人际关系的复杂等,都让我们的身心承受着巨大的负担。长期处于这种高压状态下,我们的身体很容易出现问题,如焦虑、抑郁、失眠、免疫力下降等。而古人的养生方法,强调身心的和谐统一,注重调节情志、劳逸结合,为我们缓解压力提供了有效的途径。例如,通过练习孙思邈的养生十三法,如发常梳、目常运、齿常叩等,可以让我们在忙碌的生活中,抽出片刻时间关注自己的身体,放松身心,缓解疲劳。

现代生活中,不良的生活习惯随处可见,如熬夜、暴饮暴食、缺乏运动等。这些习惯不仅影响了我们的身体健康,还降低了我们的生活质量。古人的养生理念,如 “食饮有节,起居有常,不妄作劳”“春夏养阳,秋冬养阴” 等,提醒我们要养成良好的生活习惯,合理安排饮食和作息时间,顺应自然规律,保持身体的平衡。比如,我们可以根据季节的变化调整饮食结构,春季多吃一些清淡、易消化的食物,以促进阳气的生发;冬季则多吃一些温热、滋补的食物,以养藏体内阳气。同时,要保证充足的睡眠时间,早睡早起,让身体得到充分的休息和恢复。

随着生活水平的提高,人们对健康的关注度也越来越高,预防疾病成为了养生的重要目标。古人的养生方法,注重从日常生活的点滴做起,通过调节饮食、适度运动、保持良好的心态等方式,增强身体的免疫力,预防疾病的发生。例如,《黄帝内经》中提到的 “正气存内,邪不可干”,强调了人体自身正气的重要性。我们可以通过遵循古人的养生智慧,如合理饮食、适量运动、调畅情志等,来增强自身的正气,提高身体的抵抗力,预防疾病的侵袭。

在这个充满挑战和机遇的现代社会,我们不妨停下匆忙的脚步,向古人学习,将这些养生智慧融入到我们的日常生活中。让我们从每一个细节做起,关爱自己的身体,呵护自己的心灵,以健康的体魄和积极的心态,迎接生活的每一个美好瞬间。相信在古人养生智慧的指引下,我们一定能够在现代生活中找到属于自己的健康之道,实现身心的和谐与平衡,享受健康、快乐的人生。

总结:传承古人养生智慧

史书中的养生妙招犹如一座丰富的宝藏,涵盖了饮食、起居、运动、情志等多个方面,为我们提供了全方位的养生指导。从孙思邈的养生十三法,到《黄帝内经》的养生箴言,再到其他典籍中的养生精华,这些古人的智慧历经岁月的洗礼,依然闪耀着光芒,对现代生活有着不可忽视的重要性。

它们是我们健康生活的宝贵指南,提醒我们在忙碌的现代生活中,关注身体的需求,养成良好的生活习惯。传承和运用古人的养生智慧,不仅能让我们拥有健康的体魄,还能让我们在快节奏的生活中找到内心的宁静与平衡。让我们珍惜这份宝贵的文化遗产,将古人的养生智慧融入日常生活,为自己和家人的健康保驾护航,在现代社会中书写属于我们的健康篇章。

#深度好文计划#

举报/反馈

相关知识

养生经典名言名句:探寻古人的智慧与长寿之道

中医养生学专业:解锁健康密码,探寻长寿之道!

健康密码:解锁长寿的秘诀

咖啡之旅:探寻文化遗迹,解读历史密码

养生之道:追寻健康与长寿的秘密

地中海长寿之道:解析其饮食哲学,探寻健康长寿的养生奥秘

佛教文化与长寿的奥秘:探究高寿僧侣的长寿之道

趣探中药茶饮,解锁健康密码

解锁健康长寿的密码与饮食之道

《2024中国长寿科技白皮书》发布!解锁抗衰老科技密码,领航健康长寿新征程

网址: 探寻史书中的养生密码,解锁古人长寿之道 https://m.trfsz.com/newsview1735524.html