别再乱补了!这些保健品吃进医院,别到时候后悔没早点知道

你可能没想到,自己每天精挑细选、按时服用的“健康宝贝”,正在悄悄把你推向医院的病床。

不信?看看医院2024年发布的一组数据:在过去一年中,因“保健品相关不良反应”入院的患者,增长了近18%。

其中,肝功能损伤、肾衰竭、高钙血症等严重病例不在少数。这些人原本只是想“养生”,最后却成了医院里的“重症”。

说实话,作为一名长期在内科门诊坐诊的医生,我看过太多这样的病人。他们不是不爱惜自己,而是太相信广告、盲目跟风,把“保健”当成了“万能药”。

前不久接诊了一位50岁的男性患者,姓赵,是个事业单位职工,平时工作压力不大,生活也算规律。

可他突然出现了持续性呕吐、乏力、食欲下降,来医院一查,肝酶指标飙升到正常值的十倍。追问后才知道,他连续吃了半年某品牌的“护肝灵芝孢子粉”,还加了“提高免疫力的红参胶囊”。

他以为自己是在“进补”,身体却在悄悄崩溃。

当时他问我:“医生,我吃的是天然的,怎么就伤肝了?”

天然≠无毒。

这就是很多人最大的误区。保健品并不是药品,成分来源复杂,加工工艺良莠不齐,长期服用可能会造成肝肾负担过重,特别是对中老年人群来说,代谢能力本就下降,更容易“吃出问题”。

在我的临床经验中,很多“非药物性肝损伤”,背后都有保健品的影子。

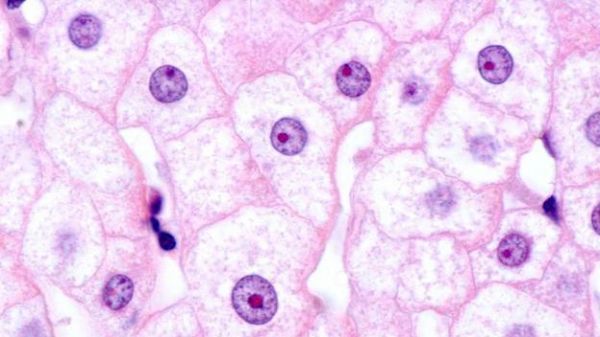

尤其是含有高浓度植物提取物、复合配方的产品,更容易诱发肝细胞坏死。一项发表于《中国现代医学杂志》的研究发现,超60%的肝损伤病例与长期服用不明成分保健品有关。

还有一次,是一位年轻的宝妈,30岁出头,刚生完孩子两个月,听说“钙片补得早,孩子骨头好”,每顿饭后都吃两颗高剂量碳酸钙片。

结果两周后开始全身乏力、便秘、心悸,查血钙值高得离谱——高钙血症,已经影响到了心脏传导功能。

她本来是为了娃,差点把自己送进ICU。

我告诉她,产后补钙不能靠“重锤敲打”,而要看个体基础、饮食结构和吸收能力。不对症的补充,只会适得其反。

很多人以为,保健品不过是“营养补充”,不可能伤身。

可你知道吗?在过去十年里,每年平均收到2000多起因保健品引起的严重不良反应报告,其中最常见的就是肝损伤、肾功能衰竭、心律失常和胃肠道出血。

尤其是市面上流行的“酵素”、“排毒丸”、“抗氧化胶囊”,往往打着“天然”“日本进口”“纯植物”的名号,实则成分复杂,有些甚至掺杂了激素、利尿剂或西药成分。

你吃进去的,不只是“健康”,还有风险。

曾经有一位60岁的退休教师,来我门诊时满脸浮肿,腿也肿得穿不进鞋。她以为是“老寒腿”发作,后来检查发现是低蛋白血症引起的水肿。

追溯病因,原来她长期在服用一种“清肠通便”的保健茶,里面含有“番泻叶”和“芦荟提取物”。这些成分虽能短期通便,但长期使用会导致肠道黏膜损伤、蛋白丢失、脱水电解质紊乱。

我告诉她,身体不是马桶,不能天天靠“清理”。

很多人对“排毒”二字上瘾,却忘了人体本身就有肝脏和肾脏协同运作的天然代谢系统,过度干预反而破坏了原有的平衡。

还有一类最容易被忽略的危险,就是保健品之间、保健品与药物之间的相互作用。

我接触过一位糖尿病患者,因为长期服用含有“苦瓜提取物”的保健品,血糖忽高忽低,几次低血糖险些晕倒。他以为是药效不稳定,实际是保健品在悄悄干扰降糖药的代谢过程。

药品和保健品之间的“战争”,往往是悄无声息的。

患者往往不告诉医生自己吃了什么“补品”,医生也难以第一时间判断症结所在。这就像一场盲局,危险却真实存在。

我一直坚持一个观点:保健品不是不能吃,而是要“有的放矢”。

不是所有人都需要补钙、补铁、补锌,也不是所有免疫力低就要吃灵芝、人参、虫草。真正的健康管理,是基于个体健康评估、医学检查结果,而不是靠“朋友圈推荐”或“保健讲座忽悠”。

我见过一些人,把保健品当饭吃,一天七八种,早中晚分批服用,还标记好时间。可一查身体指标,肝功能异常、胆固醇飙升、尿酸超标,一身毛病。

这种“自我感动式养生”,根本不是科学,而是慢性自残。

国家已经出台多项规定加强对保健品市场的监管,比如要求明确标注“不能替代药物”,禁止虚假宣传疗效等。

但在实际操作中,很多消费者依旧容易被“软包装”“专家代言”“神奇案例”所左右,下意识地忽略了它可能带来的副作用和风险。

我们常说“吃得安全”,可很多人连“吃什么”都没搞清楚。

作为医生,我们希望大家明白,真正的健康,是吃得清淡、睡得规律、动得适度,而不是靠“瓶瓶罐罐”堆出来的幻觉。

就像一个80岁的老太太,平时不喝保健酒、不吃补品,每天早起遛弯、按时吃饭、晚上不熬夜,体检结果几乎完美。她说:“我不信保健品,我信我这张嘴。”

这才是真正的智慧养生。

写到这里,我想说一句掏心窝的话:别再盲目补了,身体不是试验田,补错了,后果可能比不补还糟糕。

我们可以补充营养,但前提是:知道自己缺什么、该补多少、补多久、是否有禁忌。

别把保健品当成“心理安慰剂”,别让“想健康”的初衷变成“伤健康”的开始。

如果你真的关心自己的健康,不妨从一次全面体检开始,听听专业医生的建议,而不是听“亲戚邻居”的经验之谈。科学的路,总比盲目的路更远、更稳、更安全。

我想给所有正在读这篇文章的朋友一句温柔的叮嘱——

健康没有捷径,只有脚踏实地的生活方式和理性判断。

愿你少走弯路,别让“补”变成“负”

参考文献:

1. 《中国现代医学杂志》2024年第7期,《保健品相关肝损伤的临床分析》

2. 国家药品监督管理局发布《2023年度保健食品不良反应监测年度报告》

3. 中国营养学会《2024中国居民营养与健康状况调查报告》

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为了方便大家阅读理解,部分故事情节存在虚构成分,意在科普健康知识,如有身体不适请线下就医。

#夏季图文激励计划#

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

相关知识

孕期进补这些补品别乱吃

吃得少反而不健康?提醒:老人尽量别再节食,别到医院才后悔!

后悔没早点贴

别再给宝宝吃垃圾零食了,这几样东西代替零食超级好,不看后悔

“小青瓜”和“黄瓜”有什么区别?知道后别再乱买了

后悔没早点发现!这些红茶搭配太棒了

买各种营养品保健品,吃得孩子老人进医院 “保健品控”们别害了你亲人

崩溃!差点泻到进院! 排毒产品别乱碰

后悔没早点买!这些瘦脸面膜太棒了

这些减肥产品让我后悔不已!别再踩雷了

网址: 别再乱补了!这些保健品吃进医院,别到时候后悔没早点知道 https://m.trfsz.com/newsview1737398.html