30天跑姿改善计划指南:训练安排与日常训练方法详解

Hi,欢迎你加入30天跑姿改善计划!

跑姿不佳的问题,对于跑者来说深有体会。为了科学、无伤地提升跑步成绩,掌握正确的跑步技术至关重要。本指南旨在帮助你在计划启动前就做好充分准备。

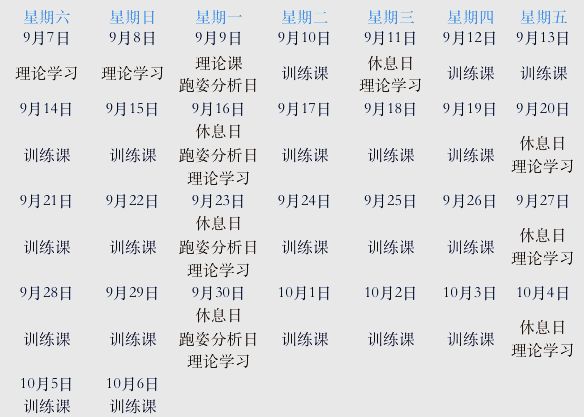

训练安排概览

以下是未来30天训练课程的全貌,点击图片可放大查看。通过这份课表概览,你可以对30天的训练计划有个全面的了解:

怎样根据训练计划进行训练

每天的训练课表都精心分为四个部分:热身动作、技术动作、跑步课表和拉伸动作。每次训练时,务必遵循这个顺序,以确保科学有效地提升跑步技术。我们每周安排五天的训练,为了达到最佳效果,建议每周至少练习三天。当然,如果你希望增加训练量,可以在自行调整的同时,做好跑步日志,密切关注身体的反馈。

在热身动作环节,每个动作都需要原地完成10秒钟或至少10次,然后向前移动10米,最后带着这个动作的感觉跑10-20米。关键是要找到节奏感,尽量缩短脚掌与地面的接触时间。

技术动作部分则分为静态和动态两种。静态动作要求原地保持20秒为一组,而动态动作则需要左右脚分别完成20次。若课表中要求在完成技术动作后带着感觉跑10-20米,请务必执行,若在家中练习空间不足,也可在原地跑10秒钟左右。在此环节,更应注重动作质量而非次数。建议与伙伴一起练习或使用镜子进行自我纠正,确保每个动作都准确到位。

完成技术动作后,按照课表要求进行跑步训练,这样可以有效巩固和提高技术水平。请注意,无需勉强完成课表,可以根据个人实际情况进行适当调整。

最后是拉伸动作环节。请注意在训练结束后充分拉伸,以帮助肌肉恢复和预防运动损伤。

做好拉伸动作至关重要,它有助于避免次日出现的延迟性肌肉酸痛,并促进身体肌肉的迅速恢复。本课表提供了6个专门的拉伸动作,针对跑者的小腿、大腿、臀大肌和髂腰肌进行训练。

此外,还有更多训练小贴士供您参考:

在训练过程中,务必注重动作质量,而非单纯追求次数。每次训练后,建议记录跑步日志,密切关注身体的反馈。遵循课表安排,但可根据个人实际情况进行适当调整。接下来,我们将详细介绍各种训练动作的类别与目的:

肌力训练:作为热身动作,旨在预防运动伤害,为跑步时的冲击做好准备。

关键跑姿训练:提升对关键跑姿的知觉,这是所有跑者的核心动作。

上拉训练:跑步中的关键动作,影响节奏与步频,涉及脚掌向臀部方向的拉力。

落下训练:克服平衡恐惧,强化落下时的整体感,保持挺直姿势。

综合训练:结合多种动作,强化整体知觉,整合不同类别的训练项目。

矫正训练:纠正跑步中的常见错误,如脚跟落地、过度跨步等,同时检测技术。

柔软度训练:作为训练后的缓和运动,提升肌肉和肌腱的配合,增加活动度。

每周都设定了需要学习的技术动作,请依据课表安排来练习。希望在4周的训练结束后,你能达到最佳的训练效果。

跑步课表说明

训练计划是高度个人化的,没有一种课表能适合所有人。然而,我们的目标是帮助你了解自己的身体状况,找到最适合自己的训练方式。

在制定训练计划时,首要任务是确定自己的活动量水平。这并非仅仅指跑量,还包括时间、距离、运动强度,甚至其他活动如篮球、足球等。了解自己的活动量水平对于制定有效的训练计划至关重要。

那么,如何确定自己的活动量水平呢?一个实用的方法是记录跑步日记。通过记录每次训练的感受和身体反应,你可以逐渐发现自己的活动量偏好。此外,监测晨脉也是了解身体状况的有效途径。

「30天跑姿改善计划」里的跑步课表旨在巩固练习的技术动作,每天的课程都是轻松的30分钟跑步。如果你已有其他课表,可按照个人需求选择。

在此阶段,请牢记,训练品质比训练量更为重要。务必每天记录跑步日志,通过自我发现来调整训练课表。这种了解将为你未来制定更有效的训练计划提供宝贵的指导。

《跑步革命:跑得更快,更有效率,不受伤的姿势跑法》

FAQ

课表何时更新?

每日课表会在0:00自动更新,并在6:00收到系统推送通知。

>

如何查看课表?

进入“发现”-“小程序”-“鹅打卡”-“首页”-“4月|30天跑姿课”,即可轻松查看。

>

如何向教练提问?

在打卡时,您可以提出自己的疑问,或者直接在群内@教练进行咨询。

>

必须每日打卡吗?

打卡并非强制要求。但若您希望获得教练的点评,可以在打卡时上传跑姿视频、图片或文字,分享您的训练心得。同时,如有疑问,也请在打卡时提出。

>

何时能收到教练的反馈?

请在“跑步打卡助手”程序中打卡,教练看到后将及时给予反馈。

>

为何在群内@客服时无人回应?

请注意,群内客服的工作时间为12:00至18:00。在此期间,您的问题将得到专业解答。

举报/反馈

相关知识

超慢跑30天训练计划!

跑步训练计划书

跑步健身:入门指南、训练计划及常见问题解答

长跑的训练计划

全程马拉松250训练计划,马拉松的训练计划详细介绍

hiit训练计划安排

跑步训练计划方案

跑步带来的健康益处与日常训练计划

呼啦圈训练计划:全面训练指南

跳绳训练每日计划跳绳训练计划

网址: 30天跑姿改善计划指南:训练安排与日常训练方法详解 https://m.trfsz.com/newsview1742833.html