有效塑造“V型背”的关键训练动作及技巧

导语

长时间坐着办公和缺乏运动,不仅会引发腰部和背部的酸痛,还会造成背部肌肉的逐渐萎缩。为了 改善体态并 提高身体代谢率,在这里我们介绍6个经典的锻炼动作。只需每天投入15分钟,你便能轻松塑造出健壮且线条分明的“V型背”!

011.背部肌肉的重要性

背部肌群,包括背阔肌、斜方肌、竖脊肌等,是人体非常重要的肌群之一。它们不仅负责维持身体的平衡,保护脊柱,还能提升上肢的力量。然而, 长时间的久坐和缺乏运动往往会导致背部肌肉的萎缩,进而引发一系列问题,如含胸驼背、肩颈僵硬等,甚至可能影响到身体的整体代谢率。因此,科学的背部训练显得尤为重要。它不仅能够帮助我们塑造更加健美的身材线条,还能有效地预防运动过程中的损伤。

► 关键训练动作

接下来我们将介绍六大这样的背部训练动作,通过这些动作,你能够高效地 刺激背部肌群,帮助塑造健美的背部线条。

1.1 ► 引体向上

引体向上是锻炼 背阔肌的经典动作,被誉为背部的“王者”。在执行这个动作时,我们需要确保双手握距略宽于肩,身体悬垂并保持背部挺直。随后,我们需缓慢拉起身体,使下巴超过单杠,并在最高点保持1-2秒的顶峰收缩。最后,我们要控制下落速度,避免借助惯性。对于力量不足的初学者,可以使用弹力带进行辅助训练。

1.2 ► 高位下拉

高位下拉动作主要锻炼背阔肌,其动作要点包括坐姿时的握距调整(宽距设置更侧重于锻炼 背阔肌的外侧部分)、肩胛骨的下沉与背部的发力,以及在横杆下拉至胸部的过程中保持核心肌群的紧绷,以避免含胸姿势的出现。这个动作对于初学者来说既安全又有效,是引体向上的一个很好的替代选择。

1.3 ► 杠铃划船

这个动作专注于锻炼 背阔肌和斜方肌,让你的背部线条更加厚实。在执行时,你需要身体前倾45度,膝盖微曲,双手正握杠铃。然后,缓慢而稳定地将杠铃拉至腹部位置,同时确保肘部紧贴身体。在达到顶峰收缩的位置时呼气,以集中力量,而在还原过程中则吸气,以保持稳定的节奏。这个动作不仅能帮助你塑造健美的背部线条,还能增强背部的力量和稳定性。

1.4 ► 直臂下拉

这个动作主要针对 背阔肌下侧和大圆肌进行锻炼,能够帮助你塑造更加健美的下背部线条。在执行时,你需要保持站姿,身体微微前屈,双手正握直杆,手臂完全伸展。然后,通过肩胛骨的后缩动作,带动手臂缓慢而稳定地下拉至大腿附近。在整个过程中,要确保沉肩动作的到位,以避免手臂肌肉的代偿。这个动作不仅能强化你的下背部肌肉,还能提升整个背部线条的美感。

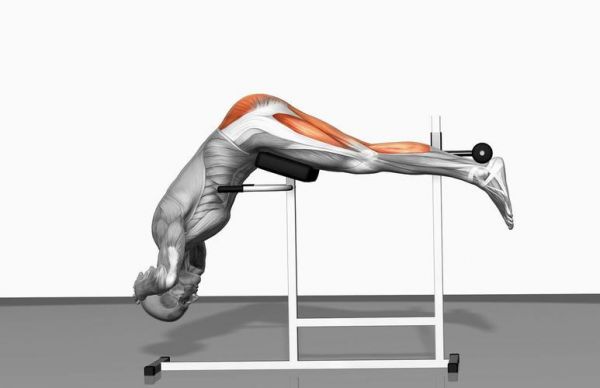

1.5 ► 山羊挺身

这个动作专注于锻炼 竖脊肌和下背部肌肉群,是改善下背部线条的绝佳选择。在执行时,你需要先调整器械的高度,确保双脚稳固地踩在踏板上,而腰部则需悬空。接着,缓慢地抬起上半身,使身体保持一条直线,然后再缓慢地放下。整个过程中,应避免弓背,并专注于感受下背部的发力,以确保动作的有效性。通过这个动作,你能够有效地强化下背部肌肉,提升整体的美感。

1.6 ► 壶铃摇摆

这个动作主要锻炼 背直肌,同时需要臀腿的协同发力。在执行时,你需要身体前倾并握住壶铃,确保核心肌肉群收紧。然后,利用髋部的爆发力,将壶铃向后摆动至双腿之间,再迅速向前推举。整个过程中,背部应保持稳定,以集中锻炼效果。通过壶铃摇摆,你可以在家中高效地锻炼到背部肌肉群。

022.训练小贴士

在执行壶铃摇摆动作时,有几个关键要点需要注意。首先,确保你的身体前倾角度适中,以便能够稳固地握住壶铃。同时, 核心肌肉群的收紧是至关重要的,它能够提供稳定的支撑,帮助你更好地发力。其次,利用髋部的爆发力,将壶铃有力地向后摆动,注意摆动的幅度和速度。最后,在向前推举壶铃时,背部要保持稳定,以集中锻炼效果。

2.1 ► 沉肩发力

在背部训练中,应通过肩胛骨的 收缩来带动动作,同时避免手臂过度借力,以确保训练效果。

2.2 ► 循序渐进

对于初学者,建议从空杆或轻重量开始练习,逐渐增加负荷,以安全有效地增强肌肉力量。

2.3 ► 复合动作优先

选择硬拉、划船等能够同时 锻炼多个肌群的复合动作,这样不仅能提升训练效率,还能全面塑造背部线条。

2.4 ► 热身与拉伸

在训练前进行动态热身,训练后进行静态拉伸,以预防肌肉僵硬,促进肌肉恢复。

结语:背部训练是塑造健壮体魄与迷人身材的必经之路。只要坚持科学训练,你也能练就令人羡慕的背部线条。每周坚持2-3次训练,让你的背部成为展现力量的新标志!

举报/反馈

相关知识

健身塑型腿部训练指南:动作与技巧详解

高效使用健身器材的技巧:打造专业训练的关键

揭秘V型背训练计划,让你的背部线条更迷人!

塑造肌肉力量:全面解析增肌训练策略与技巧

塑造体型必练的瑜伽动作

完美臀型的塑造与训练指南

8个有效塑造宽背的超级训练动作,你做对了吗?

4大胸肌中缝塑形训练技巧 让胸肌更有型

女生塑形美背,三种训练动作推荐...@肚皮健身房的动态

健身指导方案塑型运动训练.docx

网址: 有效塑造“V型背”的关键训练动作及技巧 https://m.trfsz.com/newsview1787648.html