探索健走的魅力:科学步法助力健康塑形

走路,这一日常活动,被誉为一剂良药。然而,你是否真正掌握了走路的诀窍,让这一简单动作发挥出最大的健康效益呢? 健走不仅仅是散步,它能有效燃烧脂肪、改善亚健康,并塑造良好的体姿。科学健走,不仅能帮助我们燃烧多余脂肪、改善亚健康状态,更能塑造挺拔身姿,焕发活力。接下来,让我们一起探索正确的健走姿势,让每一步都成为通往健康的跳板。

01科学健走的艺术

重新审视走路的艺术:

健走,这一独特的运动方式,并非简单的散步所能比拟。它起源于欧洲,融合了散步与竞走的精髓,成为一种既低投入又高产出的有氧健身活动。无论年龄、性别或体力如何,健走都敞开胸怀欢迎每一位热爱生活的人。它不受时间和场地的束缚,让你可以随心所欲地踏上健康之旅。掌握四个关键动作,便能轻松走出优雅而自信的姿态。

▍ 关键动作

▍ 1️⃣ 挺拔如松:保持直立姿态的重要性

确保耳垂、肩峰与股骨大转子呈三点一线,形成完美的直立姿态。同时,收下颌、挺胸收腹,让身体仿佛被头顶的气球轻轻牵引,时刻保持优雅与自信。 保持身体直立,有助于避免颈椎和腰部的问题,形成优雅的姿态。需要警惕的是,避免两种常见的错误姿势:头前倾,这种姿势容易引发颈椎病;以及挺肚走,这种走姿会加剧腰部劳损。

▍ 2️⃣ 动力引擎:曲臂摆动的技术要点

在行走过程中,手部应虚握空拳,仿佛握住一个鸡蛋,保持轻盈感。 虚握空拳、曲臂摆动,维持90度夹角,确保行走流畅且有效。同时,肘部需维持90度夹角,既不过分外展也不贴体,形成流畅的摆动效果。此外,摆动的幅度也需控制得当,前摆不超过肩部,后摆不超过腰部,以确保行走的稳定与美观。

▍ 3️⃣ 塑造纤腰:中轴扭转的锻炼效果

在行走时,以身体中线为轴进行自然旋转, 通过中轴扭转,可以有效地锻炼腰腹肌肉,降低心血管风险。这样每一步都能有效锻炼到腰腹肌肉。这种锻炼方式不仅有助于减少腰臀比,还能降低心血管疾病的风险。

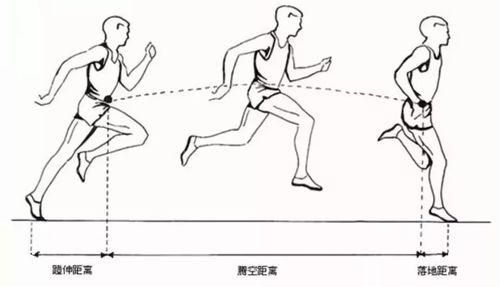

▍ 4️⃣ 高效燃脂秘诀:步幅设定的科学依据

掌握合理的步幅是提升健走效果的关键。 科学的步幅设定可以提高燃脂效果,同时保护关节。根据研究,步幅的计算公式为:步幅=身高×0.45。例如,身高170cm的人,其步幅应控制在约77cm左右,这样既能确保燃脂效果,又不会对关节造成过大负担。通过科学地设定步幅,我们能让健走锻炼更加高效、安全。

▍ 最佳时间与强度

▍ 1️⃣ 零散时间利用:如清晨和餐后适合的时间段

利用清晨和餐后一小时的时间段进行健走,可以更有效地促进脂肪燃烧和消化代谢。例如,清晨空腹时:此时健走能加速脂肪的燃烧,但需注意,低血糖人群应谨慎选择此时间段。餐后一小时:此时进行健走有助于促进消化系统的代谢。

▍ 2️⃣ 运动速度与时长:关于强度的建议

建议以每分钟80至120步的速度进行持续10至15分钟的健走。在速度方面,建议大多数人群以每分钟80至120步的速度进行健走,这样既能达到锻炼效果,又不会过度喘息。在时长上,每次健走持续至少10至15分钟,以确保身体得到充分的锻炼。

▍ 健走注意事项

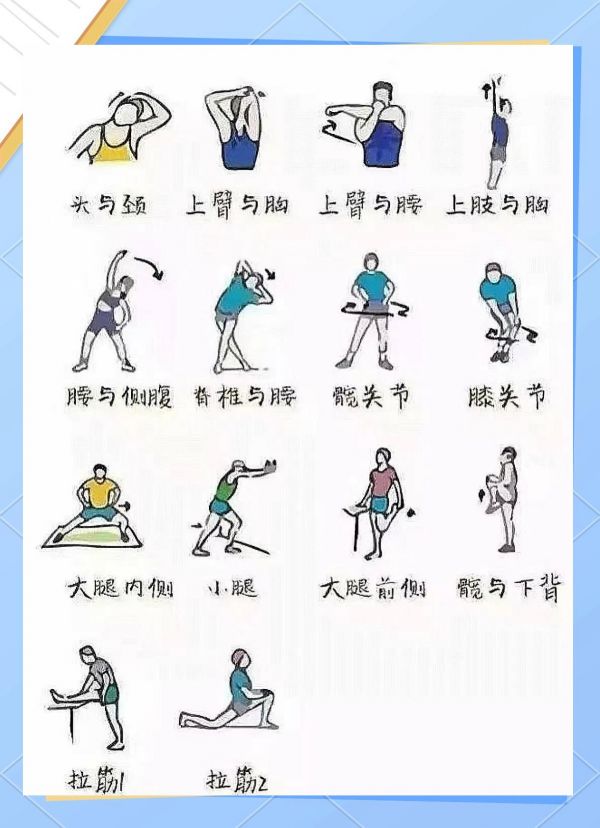

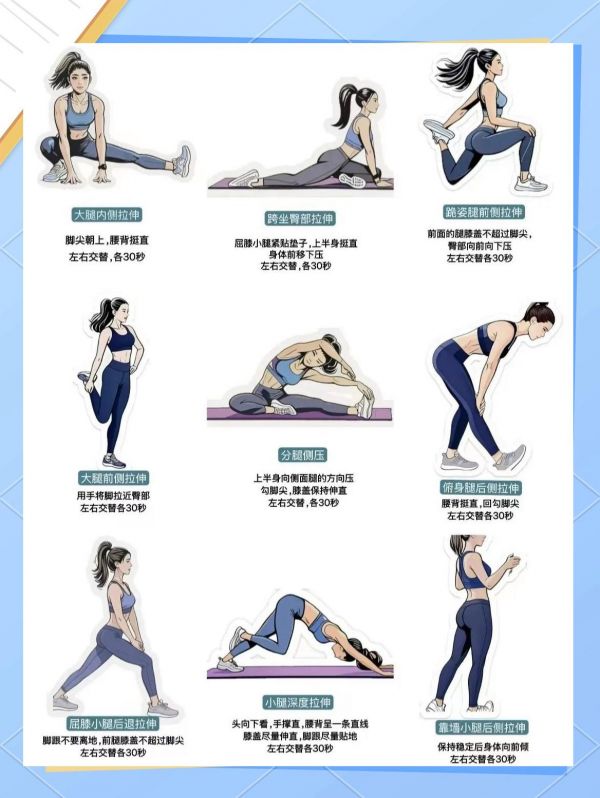

▍ 1️⃣ 热身与放松:预防拉伤和保持肌肉松弛

热身和拉伸可以预防运动损伤,提高身体柔韧性。热身五分钟,激活肌肉群,有效预防运动拉伤。

持续拉伸三分钟,有助于舒缓肌肉的紧张与僵硬,同时还能塑造出更加修长的身体线条。

▍ 2️⃣ 选鞋指南:如何选择合适的健走鞋

选鞋时,务必留意四大关键特性,以确保舒适与合脚: 选择合适的鞋子需重视鞋底弧度、缓冲性能、透气性和稳固支撑性。 ① 弧形鞋底设计,有效缓解足底压力。② 优越的缓冲性能,为膝关节提供保护。③ 轻便且透气,实现真正的轻量化穿着体验。④ 稳固的支撑性,有效预防崴脚情况的发生。

▍ 3️⃣ 科学补水:水分补充的时机和方法

合理的补水可以在运动前后保持身体水分平衡。运动前适量补充水分,运动过程中小口慢饮润喉,运动结束后慢饮200ml,以保持身体水分平衡。

▍ 趣味健走方式

▍ 1️⃣ 多样化走法:如“十点十分”走法和高抬腿走等

通过不同的健走方式,可以提升锻炼的趣味性和挑战性,如“十点十分”和高抬腿走。例如, “十点十分”走法:双臂平举,模拟钟表指针,强化肩颈锻炼。高抬腿走:通过高抬腿动作,有效提升心肺功能。扭腰走:增加腰部旋转幅度,锻炼腰部肌肉群。

举报/反馈

相关知识

竞走:步步为赢,探索运动的独特魅力

探索医疗美容整形,打造独特魅力!

快走的魅力:轻松走出健康与活力

徒步旅行:探索未知,享受自然的魅力

形体塑造:从基础训练到美学探索

探索美容新趋势:三款专业按摩霜/油助力肌肤紧致纤体塑形指南

重塑之美:美容外科的精密艺术与个性化塑形探索

揭秘塑身衣:探索高效身形重塑方法

探索“枸杞香型”的独特魅力

探索黑糯米酒的神秘与魅力!

网址: 探索健走的魅力:科学步法助力健康塑形 https://m.trfsz.com/newsview1789617.html