野生山毛葡萄的酿酒优势与特性

01野生山毛葡萄介绍

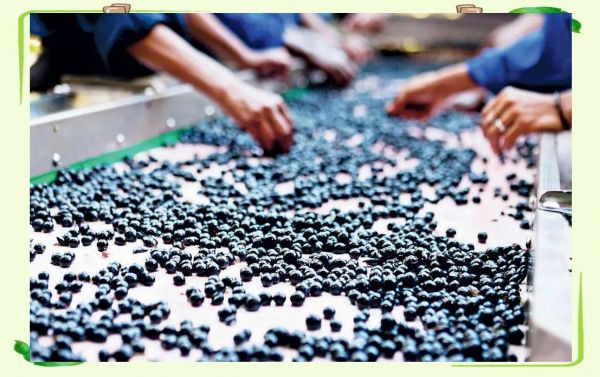

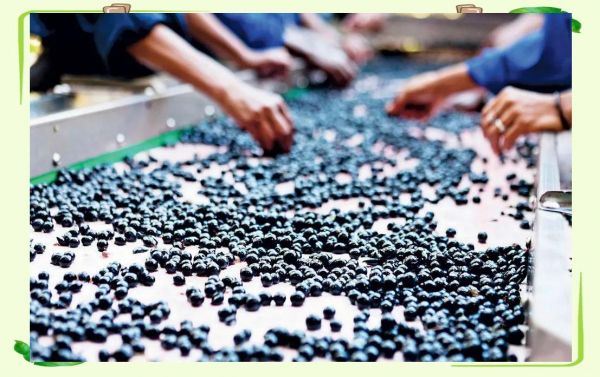

这张图上的果实,初看之下,你是否会误以为它们是蓝莓?然而,这些小巧而色泽深黑的果实,实际上是我们日常所熟知的葡萄。更具体地说,这是我们今天要介绍的用于酿酒的野生山毛葡萄。在众多的水果中,葡萄以其多样的品种和口感赢得了人们的喜爱——从巨峰到玫瑰香,再到马奶提子,每一款都有其独特的风味。同时,葡萄的形态和大小也各不相同,从大颗的到迷你的,从多汁的到浓缩的,为人们提供了丰富的选择。

◇ 葡萄品种与特性

我们的野生山毛葡萄,由于其酸涩的口感和有限的果肉量,通常并不适合作为鲜食葡萄来食用。那么,是否因为其含糖量较低,甚至几乎不含糖分,才被特别选用为酿酒葡萄呢?这背后究竟有何缘由?让我们一起探寻野生山毛葡萄与普通鲜食葡萄之间的差异。

◇ 野生山毛葡萄的特殊性

野生山毛葡萄因其酸涩和有限果肉不常用于鲜食,含糖量低,更适合作为酿酒葡萄。 酿酒葡萄,以其独特的酸涩口感著称,野生山毛葡萄亦不例外。但鲜为人知的是,酿酒葡萄的糖分含量实际上远高于鲜食葡萄。

021. 酿酒与鲜食差异

1.1 ◇ 高糖分的酿酒葡萄

通常,酿酒葡萄在采收时的糖分含量维持在22%至30%之间,而鲜食葡萄的糖分则仅限于10%至15%。这种高糖分的酿酒葡萄在酒精发酵时,酵母会逐渐将其转化为酒精,从而确保成酒的酒精度。虽然酿酒葡萄口感酸涩,但这恰恰为其提供了丰富的风味层次。

虽然鲜食葡萄因含糖量较低,所酿成的葡萄酒酒精度往往仅在6-7%左右,甚至更低。若要达到常规葡萄酒的酒精度要求,往往需额外添加大量糖分。相较之下,酿酒葡萄因其高糖分特性,仅依靠自身糖分便能酿成酒精度超过12%的葡萄酒。因此,采用酿酒葡萄酿造的葡萄酒,通常具有低糖低卡的特点,适合减肥人士放心饮用。

鲜食葡萄与酿酒葡萄在形态与口感上各有千秋。鲜食葡萄通常体型较大,籽也相对较大,皮薄肉多,香甜多汁,口感脆爽,非常美味。然而,这种大颗粒的葡萄并不适合用于酿造葡萄酒。相比之下,小颗的酿酒葡萄却能酿造出风味更加浓郁的葡萄酒。

1.2 ◇ 鲜食葡萄的缺陷

而都酨所选用的野生山葡萄,尽管在形态与口感上不及鲜食葡萄,其籽大、味酸涩且果肉少,却拥有独特的酿造价值。我们的葡萄皮,虽不起眼,却蕴含着丰富的风味物质,能够为葡萄酒的酿造增添独特的魅力。

032. 生长环境与酿酒特性

◇ 土壤条件的影响

鲜食葡萄在栽培时常常采用套袋方法,这一做法虽然在一定程度上保护了葡萄,却也阻碍了其光合作用,进而减少了单宁和多酚类物质的自然生成。而都酨的野生山毛葡萄,因其漫长的成熟期和充分汲取的山野阳光,呈现出深邃的颜色与厚实的果皮。这使得其花青素含量更为丰富,同时单宁和多酚类物质的积累也相对较高。因此,以这些葡萄酿成的葡萄酒,白藜芦醇等抗氧化成分的含量亦相对较高。

2.1 ◇ 产量与风味关系

耐旱且适应贫瘠,真乃坚强之选。在普通的农作物偏爱肥沃土地的背景下,都酨选用的野生山毛葡萄却独树一帜。它们更偏爱贫瘠的土地,尤其是都安特有的喀斯特地貌,其石灰岩土壤有机质含量丰富,且PH值适中。这样的土壤条件为野生山毛葡萄提供了足够的酸度,进而促进了皮汁比的增加,为葡萄糖分和芳香物质的积累创造了有利条件。

通常,一株酿酒葡萄树的产量在10磅左右(约合9斤)时,其品质可算是相当上乘。然而,相较于鲜食葡萄,其产量要小得多。相比之下,一株鲜食葡萄树的产量可高达30磅(27斤)以上。这样的高产量自然会导致风味物质的稀释,使得葡萄的口感变淡。

043. 发酵与酿造工艺

◇ 发酵过程的神奇

总体而言,相较于野生山葡萄,鲜食葡萄在糖度、酸度、单宁以及多酚类物质含量方面均处于下风。这使得由鲜食葡萄酿成的葡萄酒,在颜色、风味、口感以及营养价值上均表现不佳。因此,鲜食葡萄并不适宜用于酿酒,这也是国内外葡萄酒庄普遍不采用鲜食葡萄进行酿造的原因。

经过复杂而神奇的发酵酿制,酿酒葡萄得以化身为美味葡萄酒。这一过程不仅赋予了它更加迷人的色彩,更带来了浓郁且优雅的香气,以及协调且丰富无穷的风味。更值得一提的是,酿酒葡萄中独特的营养成分被巧妙地融入了这琼浆玉液之中,使得肌体能够更有效地吸收并利用这些营养成分。因此,相较于直接食用葡萄,饮用葡萄酒无疑是一种更加保健养生的选择。

3.1 ◇ 健康与营养价值

而都酨,秉承瑶族古老的酿酒传统,结合现代工艺技术,采用农科院的双效发酵生物降酸技术,经过八道精细工序,致力于保留山葡萄酒的原始风味。我们坚持人工采摘与粒选,确保产品无掺假、无色素,致力于打造适合国人的有机健康山葡萄酒。

举报/反馈

相关知识

凑单10.9!野生红葡萄酒美容酒

家庭葡萄酒酿法.doc

养颜健康山葡萄酒的做法

家庭自酿葡萄酒:风险剖析与安全指南

走出自酿误区,酿真正健康的葡萄美酒

红葡萄酒的魔法酿造术:从葡萄到琼浆的奇妙旅程

自酿葡萄酒的方法与步骤

家庭自酿葡萄酒的风险与步骤详解

葡萄酒的酿制方法

红葡萄酒酿造工艺

网址: 野生山毛葡萄的酿酒优势与特性 https://m.trfsz.com/newsview1791979.html