近七成人担心网络“烂梗”泛滥影响青少年“好好说话”

别让“烂梗”污染孩子的多彩表达

见习记者 陈天旭

使用网络流行语,曾是年轻人展现自己紧随潮流、为社交增色的一种手段。然而近年来,随着未成年人“触网”年龄越来越低,由各种短视频、直播中衍生而出的网络流行语也进一步蔓延至青少年群体的日常生活中。值得警惕的是,其中部分内涵低俗的网络“烂梗”正在反复传播中“占领”青少年的注意力。

日前,中国青年报社社会调查中心对1341名受访者进行的调查显示,69.0%的受访者担心网络“烂梗”泛滥影响青少年“好好说话”。进一步分析发现,受访家长对此更为担忧,比例为74.4%。

“烂梗”泛滥影响青少年身心健康

“现在孩子嘴里总是冒出一些我听不明白的词,比如‘你个老六’‘鸡你太美’‘破防’等。”家长李先生说,自己的孩子在平时对话中使用网络词语的频率越来越高,同时他也注意到孩子在使用的这些词总是带有讽刺意味与攻击性,李先生担心孩子会因为长期接触网络“烂梗”影响心理健康。

近年来,网络流行语的使用场景已逐步渗透至现实生活中,并进一步影响人们的语言体系,其中尤以青少年群体的用语转变最为明显,在他们的日常对话中,网络流行语的所占比重正越来越大。

“过多地使用网络用语会影响青少年的语言习得过程,也会影响他们的抽象思维和逻辑表达能力,尤其是在需要复杂语言表达的环境中。”在广东外语外贸大学新闻与传播学院专硕中心主任朱秀凌看来,当代青少年作为“网络原住民”,社交媒体已成为他们生活中不可或缺的一部分,长时间触网使得他们更容易接触到网络用语。然而,青少年缺乏辨识网络用语内涵的经验,难以分辨“烂梗”中包含的负面价值观,将更容易受其情绪影响。

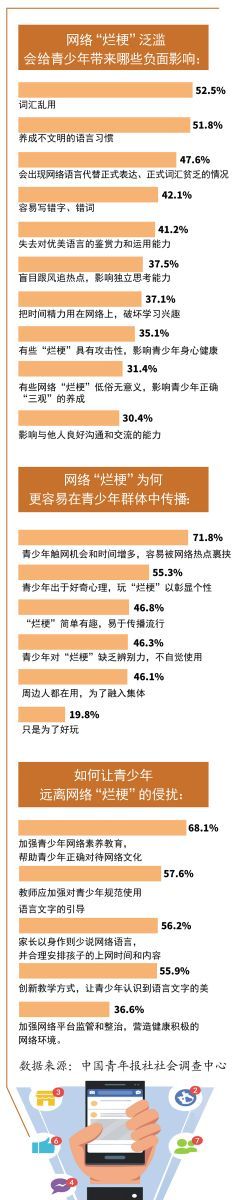

在网络“烂梗”泛滥给青少年带来的负面影响方面,52.5%的受访者认为会出现词汇乱用,51.8%的受访者认为会养成不文明的语言习惯,47.6%的受访者认为会出现网络语言代替正式表达、正式词汇贫乏的情况,42.1%的受访者认为会容易写错字、错词。其他还有:失去对优美语言的鉴赏力和运用能力(41.2%);盲目跟风追热点,影响独立思考能力(37.5%);把时间精力用在网络上,破坏学习兴趣(37.1%);有些“烂梗”具有攻击性,影响青少年身心健康(35.1%);有些网络“烂梗”低俗无意义,影响青少年正确“三观”的养成(31.4%);影响与他人良好沟通和交流的能力(30.4%)。

寻求认同、彰显个性成为“烂梗”传播催化剂

“网络用语具有随意性、碎片化的特点,青少年过度依赖这类语言,会导致语言的单一化,这不仅可能让他们在写作或口语表达中出现错误,还可能会影响他们形成有条理、有深度的思维模式。”越秀区育才学校教师孙静在工作中观察到,在学习、生活中使用网络“烂梗”的学生正变得越来越多,她对这样的情况充满了担忧。

“青少年正处于价值观形成的关键时期,长期接触‘烂梗’可能导致他们的价值观和审美观念受到影响,难以正确理解和欣赏经典文化。”孙静发现,许多学生将网络“烂梗”视为社交工具和娱乐方式,“青少年具有好奇心并追求个性,因此他们更容易接触到网络上的流行文化,但难以察觉到网络用语对语言规范性、价值观的影响。”

网络“烂梗”为何更容易在青少年群体中传播?调查显示,71.8%的受访者认为是青少年触网机会和时间增多,容易被网络热点裹挟;55.3%的受访者认为是青少年出于好奇心理,玩“烂梗”以彰显个性。其他原因还有:“烂梗”简单有趣,易于传播流行(46.8%);青少年对“烂梗”缺乏辨别力,不自觉使用(46.3%);周边人都在用,为了融入集体(46.1%);只是为了好玩(19.8%)。

“青少年正处于身份认同的关键阶段,会更容易受到同伴和网络红人的影响,模仿他们的语言和行为。同时,使用网络‘烂梗’也可以帮助他们在特定的社交群体表达自己的群体归属感,获得同伴的认可和接纳。”朱秀凌表示,网络“烂梗”对青少年的吸引力由来可归结于四个方面:寻求认同和归属感、反叛心理、娱乐和减压、模仿和从众心理。“网络热词作为一种简洁、有趣的文化模因,确实会更容易被青少年群体模仿和传播,但他们还无法清晰感受到低俗和有趣的界限在哪里,也就容易衍生出种种问题。”

校家社需共发力营造健康语言环境

如何让青少年远离网络“烂梗”的侵扰?68.1%的受访者建议加强青少年网络素养教育,帮助青少年正确对待网络文化;57.6%的受访者认为教师应加强对青少年规范使用语言文字的引导;56.2%的受访者建议家长以身作则少说网络语言,并合理安排孩子的上网时间和内容。其他还有:创新教学方式,让青少年认识到语言文字的美(55.9%);加强网络平台监管和整治,营造健康积极的网络环境(36.6%)。

有着二十多年心理健康教育工作经验的孙静认为,要规范青少年语言表达,家长应以身作则,自己在生活中先远离“烂梗”,给孩子做好榜样,与孩子平等沟通,共同制定语言规范和网络行为规则;学校应加强语文教学,培养学生文学素养和网络素养,营造良好的校园语言环境。

“在加强青少年的网络素养教育方面,可以着重培养青少年对网络信息的辨别能力,帮助他们理性对待网络热词,并鼓励他们创造和使用积极向上的网络用语;学校和家庭是语言教育的主阵地,教师和家长要关注青少年的心理需求,将语言规范教育融入日常教学和家庭生活中,要注重引导而非一味禁止;平台应该做好监管,过滤不良的网络‘烂梗’,对使用不良网络用语的用户进行限制;社会各界也要积极引导,传播规范的网络用语,让青少年体会到中国汉字的博大精深和语言之美。”朱秀凌说。

但朱秀凌也提到,帮助青少年正确认知网络用语的含义和使用情境仍存在不少困难:“许多老师、家长对于时下流行的网络‘烂梗’知之甚少,导致他们无法在第一时间对青少年滥用‘烂梗’展开正确、有效的引导教育。且‘烂梗’往往具有多义性和模糊性,并伴随着特定的文化背景和群体认同,青少年可能难以准确理解这些词语在不同情境下的真实含义,不自觉使用。”

去年10月,中央网信办、教育部印发通知,部署开展“清朗·规范网络语言文字使用”专项行动,重点整治歪曲音、形、义,编造网络黑话烂梗,滥用隐晦表达等突出问题。此前,中央网信办在《关于开展“清朗·网络戾气整治”专项行动的通知》中强调坚决打击7类突出问题,其中就包括打击编造网络黑话、恶意造梗,打击通过拼音、谐音、指代词等方式,恶意编造低俗烂梗、不良流行语,污染网络风气的问题。

链接

据了解,广州市少年宫是全国最早全面开展青少年媒介素养教育的单位之一。在广州市少年宫的未成年人网络生态治理基地内,青少年不仅可以充分学习网络素养知识,还能积极发挥“同伴”力量,向更多小伙伴传递安全上网、健康上网的观念。

青少年因为熟悉同龄人的心理特点,在传播网络素养知识方面有着得天独厚的优势。广州市未成年人网络生态治理基地开展了以同伴教育、研学体验为主的“网络安全我来讲”青少年教育活动,让小讲师们走进更多地方普及网络素养知识。小讲师们携手近百名未成年人网络生态治理实践基地的小伙伴,持续面向粤港澳大湾区青少年及亲子家庭提供更多网络素养教育体验服务,通过活动引导青少年在实践中提升网络素养。

相关知识

网络“烂梗”泛滥 会不会影响青少年“好好说话”?

近七成受访者担心网络“烂梗”泛滥影响青少年“好好说话” 68.1%受访者建议加强青少年网络素养教育,帮助青少年正确对待网络文化

别让网络烂梗“梗”住青少年成长——青少年学生使用网络黑话烂梗现象透视

尊嘟假嘟等网络梗随处可见 《人民日报》谈互联网“黑话烂梗”泛滥

三评“网络黑话烂梗”

【警惕】网络“烂梗”席卷青少年,如何避免语言污染和价值观扭曲?

人民日报谈互联网“黑话烂梗”泛滥:为语言拉好文明的缰绳

关爱未成年人健康成长|不能让恶俗的网络烂梗毒害孩子

网络烂梗低龄化:向恶俗网络表达勇敢说不

网络热梗泛滥对学生影响深远,教师呼吁家长关注

网址: 近七成人担心网络“烂梗”泛滥影响青少年“好好说话” https://m.trfsz.com/newsview1800125.html