用酒替代油脂:健康烹饪技巧大揭秘

011.用酒替代油的健康益处

《生活一点通》节目,作为天津生活广播每天17点的直播互动节目,致力于为听众提供健康生活的建议与指南。主持人宋敏与白刚,以专业知识和热情服务,为大家的生活增添色彩。那么,做菜时为何要加入酒呢?这一烹饪技巧,不仅能为菜肴增添独特风味,还能带来意想不到的 健康益处。

1.1 ▲ 酒在烹饪中的作用

中餐用酒烹调的历史可追溯至远古,诸如啤酒鸭、绍兴醉鸡、香糟毛豆等佳肴,无不透露出独特的酒香。然而,酒在烹饪中的益处远不止于增添风味。最新研究显示, 酒可作为一种油脂的替代品,减少我们对油脂的摄入。

台湾《康健》杂志最新报道,美国营养师伊莲·玛姬倡导在减少用油时,以酒来弥补食材的湿润度,这一做法不仅可行,而且有益健康。北京朝阳医院营养科营养师宋新也证实,以酒代油是控制油脂摄入的有效方法。中国营养学会建议每人每日油脂摄入量不应超过30克,但现实中,这一标准往往难以达到。

实验发现,油量过少会导致菜肴口感偏干、炒菜时易粘锅。此时,适量加入酒便可轻松解决问题。对于炒素菜而言,清淡口味的酒不仅能提升菜肴风味,还能减轻某些蔬菜的苦涩味,如苦瓜、菠菜和西兰花等。同时,加入酒可以减少绿叶菜中的油脂摄入。

1.2 ▲ 具体酒类推荐

在炖肉或炒肉时加入酒,不仅可以去腥,还能有效减少肉本身的油脂。这是因为酒与肉会产生脂化反应,帮助脂肪溶解并生成具有特殊香气的酯类物质,使菜肴更加香醇不腻。

此外,从营养学角度看,酒精能促进食材中营养物质的溶解和人体吸收。同时,适量摄入酒精也有助于健脾补胃、促进消化。烹饪时建议先小火慢煮再加水转大火,以确保食材熟透且酒精充分挥发。

以下五种 酒类推荐用于烹饪:

黄酒:其耐高温的特性使其非常适合用于红烧烹饪,而且酒味醇厚,为菜肴增添独特风味。

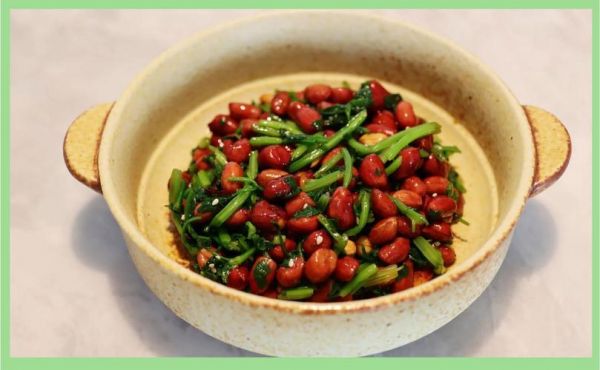

米酒:对于烹调蔬菜而言,米酒是理想的选择。其甜美的味道能够提升蔬菜的口感,同时减轻某些蔬菜的苦涩。

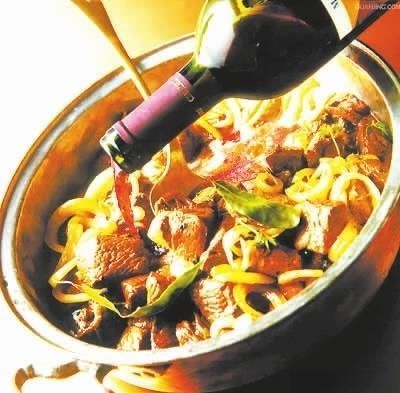

葡萄酒:在烹饪中,葡萄酒可以根据颜色来搭配食材。红葡萄酒适合煎、炖红肉,而白葡萄酒则适宜烹调海鲜,为菜肴带来清新的口感。

啤酒:带有麦香味的啤酒是煮汤的好选择。其独特的香气能够提升汤品的味道,同时麦芽的甜味也能为菜肴增添一丝醇厚。

香槟:在西餐烹饪中,香槟常被加入到冷汤中,制造出雪泡效果,为菜肴增添一份浪漫与特别。

1.3 ▲ 合适的烹调时机

做菜时放料酒的 时机也是关键。一般来说,在食材熟透之前加入料酒,能够确保酒精充分挥发,同时保留食材的营养和风味。此外,根据不同的烹饪方法和食材特性,选择合适的酒类进行搭配,能够使菜肴更加美味可口。

在烹饪过程中,选择合适的时机加入料酒至关重要。通常,最佳的用酒时机是在菜肴烧至高温时,此时锅内的温度达到峰值。由于乙醇在高温环境下存留时间短暂,它能够迅速溶解并挥发掉腥味物质,同时与脂肪酸结合,生成散发芳香的酯类化合物。例如,在煸炒肉丝时,料酒应在煸炒即将结束时加入;而对于油爆大虾,则需在油温升高后立即放入虾仁,紧接着烹入料酒,这样一喷酒,便会立即发出响声,并伴随着香气的释放。

对于清蒸鱼等需要长时间慢炖的菜肴,烹饪过程中加入料酒的时机则有所不同。由于这类菜肴的加热温度逐渐升高,加热时间相对较长,因此通常在烹饪初期就加入料酒。随着温度的慢慢提升,料酒中的乙醇开始逐渐发挥作用,既能有效地去除鱼、肉中的腥味,又能使乙醇与食材中的脂肪酸、氨基酸等成分发生缓慢而充分的化学反应。这样,不仅增加了菜肴的醇厚香味,还提升了其鲜美口感。

此外,掌握酒在烹调中的使用 时机也至关重要。一般来说,烹制菜肴过程中锅内温度最高的时候,是加入酒的最佳时间。例如,炒虾仁时,应在虾仁滑熟后先放酒再加盐;炒肉丝时,则应在煸炒完毕时立即加入酒;红烧鱼则需要在煎制完成后立即放酒。这样不仅能有效去除食材的腥味,还能增加菜肴的香气和口感。

同时,酒在烹饪中还有许多其他妙用。例如,蒸米饭时加入少许啤酒,可以使陈米变得香甜可口;炒鸡蛋时滴几滴白酒,可以使炒出的鸡蛋更加松软鲜嫩;如果不慎烧糊了锅底,可以倒入少许白酒或啤酒与水混合,静置几分钟后再洗刷,轻松去除锅巴;如果不慎在菜中放多了醋,可以适量加入几滴酒来中和醋酸味。此外,夏季存放火腿时,可以在开口处涂些葡萄酒,然后包好放入冰箱,这样不仅便于存放,还能保持火腿的原有口味。

举报/反馈

相关知识

揭秘油炸食物吸油量及健康烹饪技巧

健康少油烹饪秘籍大揭秘

烹饪技巧大全烹饪的技巧大全

料理教室技能分享 烹饪技艺大揭秘.pptx

健康烹饪油盐糖的使用技巧.docx

揭秘Dash美食秘籍:轻松烹饪技巧,美味与健康两不误

美味与健康兼得:健康烹饪技巧大揭秘

健康烹饪技巧:保留营养,减少油脂

减肥技巧在家里健康烹饪

健康烹饪技巧

网址: 用酒替代油脂:健康烹饪技巧大揭秘 https://m.trfsz.com/newsview1800251.html