如何通过科学徒步实现有效减肥

当下,徒步已成为减肥的新宠,许多人热衷于在朋友圈分享自己的徒步轨迹,周末更是纷纷涌向城市周边的步道。有人宣称“每日万步,月减十斤”,然而也有人苦诉“徒步三月,体重无增无减”。那么,徒步究竟能否助你减肥成功呢?这背后的科学原理并非简单的“步数越多,减肥越快”。

011.徒步减肥的条件

从能量消耗的角度出发,徒步确实被证实为一种有效的减肥方法。据北京体育大学运动医学研究显示,一个体重60公斤的人,在中等强度的徒步状态下(配速6-7公里/小时),每小时能消耗350-400千卡的热量,这大约相当于一碗米饭所含的热量。然而,要让徒步真正发挥其“燃脂”功效,必须同时满足以下三个关键条件:

1.1 ◉ 有效时长的重要性

在徒步减肥时,必须确保连续运动超过30分钟。因为,在运动的前20分钟,人体主要依赖糖原进行供能,而非脂肪。只有当运动时间超过30分钟时,脂肪的供能比例才会显著上升,达到50%以上。因此,如果每次只是短暂地“遛弯式”走20分钟,那么减肥效果将微乎其微。

1.2 ◉ 维持燃脂心率

仅仅迈开腿还不够,心率需达到特定标准。具体而言,心率应控制在(220-年龄)×(60%-70%)的范围内。以一个30岁的人为例,其心率需维持在114-133次/分钟,方能高效燃烧脂肪。相比之下,悠闲散步或边聊边逛的“低强度徒步”所消耗的热量可能并不如爬楼梯。

1.3 ◉ 热量缺口的意义

减肥的关键在于“消耗量大于摄入量”。有人可能徒步两小时才消耗500千卡,但随后一顿火锅就摄入了1500千卡,这样的结果往往是徒劳无功,相当于白白走了六小时。浙江的一位女士就提供了很好的范例:她每天坚持徒步一小时,并严格遵守“运动后不喝奶茶、晚餐减少主食”的原则,仅一个月就成功减重8斤。然而,她的同伴由于“认为走累后应该补充能量”,结果体重反而增加了2斤。

022.无效徒步的误区

许多人误入“徒步减肥”的陷阱,尽管付出了努力,却往往收效甚微。以下三大误区需警惕:

2.1 ◉ 观光式徒步

在游览热门步道时,人们往往沉浸于拍照留念,导致运动时间断断续续。由于缺乏连续性的运动和坡度挑战,这种慢节奏的活动消耗热量低,甚至不及日常家务活动。

2.2 ◉ 补偿式进食

许多人误以为,徒步之后可以随意享用美食而不必担心热量摄入。然而,一块奶油蛋糕(约含300千卡热量)需要近一小时的快走才能消耗掉。此外,运动后摄入的含糖饮料和路边小吃中的“隐性热量”也可能让之前的努力付诸东流。

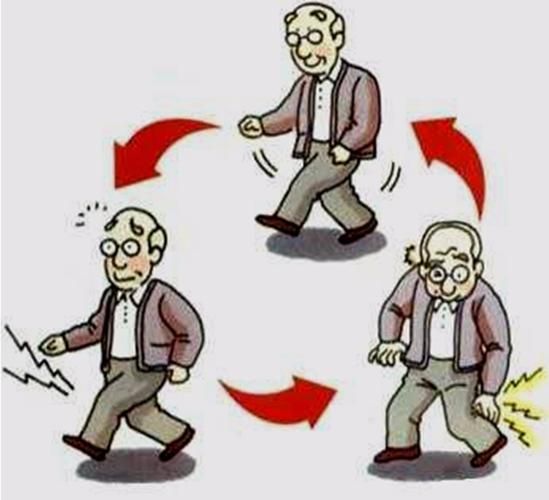

2.3 ◉ 单一徒步的影响

如果长期仅进行徒步而忽视力量训练,肌肉量会逐渐减少。肌肉作为调节基础代谢的关键因素,其减少会导致代谢率下降,进而使减肥进程陷入停滞,即使增加运动量也难以见效。

033.科学徒步减肥方案

针对不同运动水平,我们精心设计了三个阶段的徒步减肥计划。这些计划不仅能帮助您安全有效地进行徒步,还能确保您持续燃烧脂肪,实现减肥目标。

3.1 ◉ 入门期

运动计划:每周进行3至4次,每次持续40分钟。建议选择平坦的绿道或公园步道进行徒步,并保持6公里/小时的配速(即大约每10分钟走完1公里),期间避免中途停歇。饮食调整:无需过度节食,但应减少摄入“空热量”食物,如奶茶、薯片和甜点。晚餐可用杂粮饭替换白米饭,同时增加绿叶蔬菜和鸡蛋的摄入。重要提示:穿着专业的徒步鞋以保护膝盖,并在运动前进行5分钟的动态拉伸活动,如高抬腿和弓步走。

3.2 ◉ 进阶期

运动挑战:每周增加一次“坡度训练”,如爬浅山或城市天桥,这样能提升30%的热量消耗。同时,在日常徒步中加入“间歇走”模式,即每5分钟快速行走(配速7公里/小时)后,再以正常速度行走2分钟,这样能有效提升心率峰值。营养补充:运动后30分钟内,建议摄入蛋白质,如饮用一杯无糖豆浆并搭配一个水煮蛋,这有助于肌肉修复。此外,每天确保摄入足够的水分,达到2000毫升,以维持良好的新陈代谢。

3.3 ◉ 巩固期

场景融入:让徒步成为日常习惯,如选择提前几站下车步行、周末携带家人登山,以维持每日8000至10000步的步数(无需刻意追求“两万步”目标)。搭配训练:每周在家进行两次“徒手力量”训练,如深蹲和平板支撑,每组重复三次,以增加肌肉量,塑造“易瘦体质”。◉ 结语

徒步是高效的减肥方式之一,但并非“万能药”。成功减肥的关键在于“足够的时长、适宜的强度和严格的饮食控制”。仅仅依靠徒步而忽视饮食管理,可能导致减肥效果不佳。因此,选择正确的方法,将家门口的步道转变为理想的健身场所至关重要。

举报/反馈

相关知识

如何科学地通过跑步实现减肥目标?

如何通过跑步实现高效减肥

如何通过科学的方法实现健康减肥?

如何通过基础代谢值实现科学减肥

如何通过奔跑减肥?科学揭秘最有效的跑步方法!

如何通过科学饮水实现健康减肥

如何实现科学有效的减肥

如何通过健康饮食实现有效减肥

减肥项目:如何通过科学的方法实现健康减重

如何科学地通过节食实现减肥

网址: 如何通过科学徒步实现有效减肥 https://m.trfsz.com/newsview1804167.html