聊起现代人的健康问题,有一个不能忽视的现象,那就是“湿气重”。四肢沉重,精神不振,湿疹难愈,为了健康我们与“湿”展开了搏斗,知己知彼,百战不殆,我们首先来了解一下“湿”。

一、什么是“湿”?

通俗地讲,“湿”就是我们身体内不断堆积的垃圾,这些烦人的垃圾粘滞在人体内,驱除不走,就会影响健康。

湿,有内湿和外湿。

外湿,是来自自然界的湿邪;內湿,是我们身体自己产生的湿邪。南方多外湿,北方多內湿。

长期处于潮湿的环境,自然界的湿气入侵人体,造成外湿。而我们人体的气机运动迟缓,脏腑失常,垃圾粘滞体内,就形成內湿。

常有人说“十人九湿”,就是因为我们现代人饮食无节制,贪寒凉之物,睡眠无规律,运动量又少,常此以往,必遭湿邪困扰。

说到湿,就不得不再次提到我们人体内那个小小的、勤劳的器官—“脾”。

运化水湿首要责任在脾,湿气重,脾就要不断地劳作,久而久之脾也累坏了,就形成了“脾虚”,湿气长久缠身则可能会引发肺弱、肝弱、肾虚,所以你看这就为什么“湿”为什么会被称为“万恶之邪”的原因。

二、千寒易去,一湿难除

“风、寒、暑、湿、燥、火”六淫邪气中,中医最怕“湿邪”。因为“湿”不但极易渗透人体,而且喜欢与别的邪气狼狈为奸。

比如湿气遇风则成为风湿,驱风很容易,但一旦成了风湿,就容易变成慢性疾病,一时半会儿很难祛除。即将到来的夏天“湿”就喜欢与“热”手拉手,形成“湿热”。不仅会引发头晕头沉、胸闷气短、体倦乏力,还易导致消化道、泌尿系统以及皮肤病等多种问题。“湿”与寒结合,就易形成“寒湿”,困扰女性的许多妇科疾病,比如痛经、白带异常、瘙痒等,都因寒湿而起。

湿邪不去,吃再多的补品、药品都如同隔靴搔痒,隔山打牛。生活中很多人患上了脂肪肝、哮喘、高血压、心脑血管等疾病,甚至恶性肿瘤,其实这些病都跟湿邪、痰湿有关。

春夏季节天气湿热,人们爱喝冷饮,爱吃凉菜,有些人还喜欢席地而坐,消散身体的热气。一杯冰镇饮料下肚,从里到外、从头到脚都透着凉快劲儿。殊不知,为贪图这一时之快,同时也将湿邪深深地埋在了体内,成为困扰我们健康的一个大隐患。

为什么现代人的病那么复杂,那么难治?就是因为体内有湿,体外的邪气总是和体内的湿气里应外合,纠缠不清!所以,中医常说:湿气不除,后患无穷!

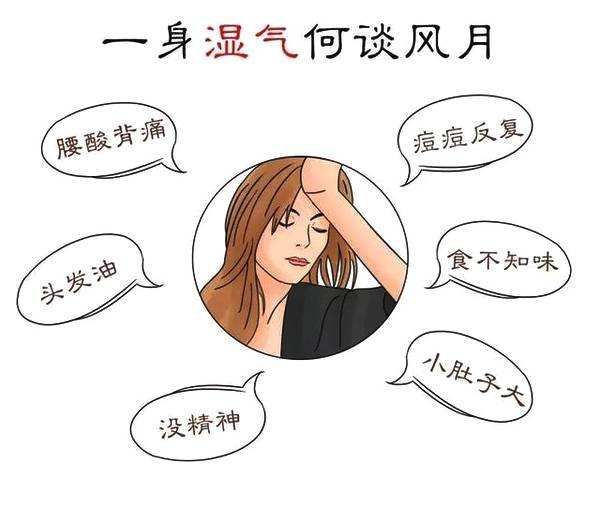

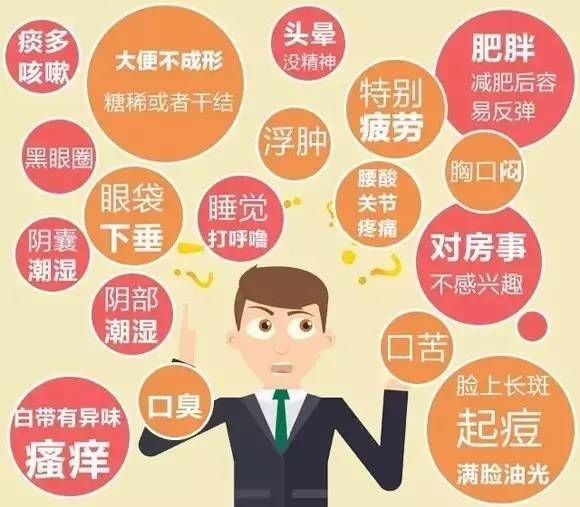

三、湿气重的表现?

1、头发爱出油、面部油亮

2、睡觉留口水、口臭、身体有异味

3、浑身无力,常感到疲倦,精力不集中

4、睡觉打呼噜,痰多,咳嗽

5、大便稀黏腥臭,粘稠(不易冲掉)

6、感到累,连说话都懒得说,没劲儿

7、眼袋下垂,肥胖,减肥后反弹

8、脸色苍白,原本红润的脸颊不见了

9、小肚子大(常有胀气),身体浮肿

10、耳内湿(耳禅湿)毛发粗糙,易脱落

11、舌头边缘有锯齿,俗称“裙边舌”

12、女性阴部潮湿(瘙痒异味)菌类腐败,男性阴囊潮湿。

13、机能衰退,对房事不感兴趣质量不高,男性阳痿早泄。

对照一下吧,如果您有其中2--3种表现,就说明体内有湿气,就要注意调理了。

四、如何防湿、祛湿?

1、适当运动

运动不仅可以缓解压力,还能加速湿气排出体外。跑步、健走、游泳等运动,有助于活化气血循环,增强体内水分代谢。体内湿气重的人大多是饮食油腻、缺乏运动的人。这些人常常因为感觉身体沉重、四肢无力而不愿活动,但越是不爱运动,体内淤积的湿气就越多,久而久之,必然就会导致湿气攻入脾脏,引发湿热病症。

2、清淡饮食少盐,避免寒凉之物

肠胃系统关系到营养及水分代谢,保护肠胃最好的方式就是清淡、适量、均衡饮食。肥甘厚味等油腻食物不易消化,容易造成肠胃闷胀、发炎。甜食、油炸食品、生冷食物、冰品或凉性蔬果,会让肠胃消化吸收功能停滞,不宜经常食用。在烹调生菜、沙拉、西瓜、大白菜、苦瓜等时,最好加入葱、姜,以降低蔬菜的寒凉性质。

如果体内摄取了过度的食盐,那么很容易引起水肿,并且体内湿气增加。所以日常饮食最好不要放太多的食盐,这样有助于肾脏排水、去湿气。

3、不要长期处在潮湿的环境中

保持居住环境的干燥,家中的被褥要经常晾晒,要常开窗通风;洗完澡之后要立即擦干水分,注意脚也要擦干。

4、划重点:要祛湿,须健脾

“治湿不知理脾,非其治也”,有些人喝了好多祛湿的粥啊、茶啊,为什么没有效果,就是因为不知道“要祛湿,须健脾”。 有湿只忙着祛湿,而不懂得健脾,导致旧湿气走了,新湿气又来,一直除湿但一直都除不完。祛湿与健脾形成良性循环,才能真正有效果。

祛湿健脾的食药材推荐:

1、白扁豆:温脾止泻,和中化湿;

2、山药、茯苓、去心莲子:补肾脾、祛湿;

3、荷叶:助脾胃,散淤清肿,清肝平热祛湿;

4、赤小豆、薏米:去脾湿,排湿邪;

5、白芷:祛风湿,活血排脓,美容肌肤;

6、芦根:疗肺痈,渗湿行水,化痰。

温馨提醒:中医的核心是辩证施治,而人分体质,药有偏性,所以本号推荐的食疗方、验方、推拿按摩手法等,均需对症使用,恳请大家注意! 返回搜狐,查看更多

责任编辑: