什么是膳食营养素的平衡

平衡膳食模式是根据营养学原理和我国居民膳食需求而设计的一种膳食计划,它强调食物种类和比例的合理搭配,以满足不同年龄和能量水平的健康人群的营养需求,从而保障人体的营养和健康。即碳水化合物、蛋白质、脂类、维生素、矿物质、膳食纤维和水。为了提供细胞修复所需的营养,我们需要摄入各类食物,包括粗细粮、鱼肉蛋奶、豆类、蔬菜、水果以及油和调味品等。

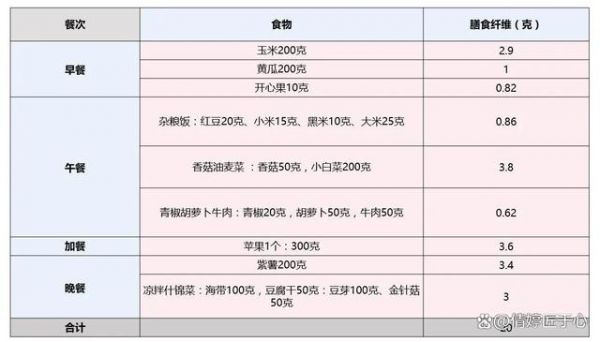

根据推荐,健康的成人每天应摄入12种以上的食物,每周摄入25种以上的食物,这包括谷物、豆类、蔬菜(薯类、叶类、菌类、藻类等)、水果、坚果和肉类等,需要合理搭配在一日三餐中,以实现荤素搭配。然而,很多人为了减肥而减少主食的摄入量甚至戒食碳水化合物。虽然短期内可能会有减重的效果,但长期来看,这种做法可能会导致疲劳乏力、注意力不集中、情绪烦躁等问题的出现。

碳水化合物是身体的重要能量来源,饮食中缺少碳水化合物会导致能量不足,使人感到疲劳乏力。早餐中如果没有粮食,而只有鸡蛋和牛奶,大脑就会因为缺乏碳水化合物而无法得到充足的能量,影响脑力劳动的效率。

中医认为,脾胃是人体消化吸收营养的重要器官,少吃或不吃碳水化合物是典型的伤脾行为。传统主食如馒头、米饭、米粉等都是由麦和稻加工而成,麦和稻都属于五谷,根据《中国居民膳食指南》的建议,每天的主食中,应有三分之一左右来自杂粮,这样可以保证主食摄入量达到500克左右。相较于白米白面,杂粮含有较多的纤维素,尽管体积较大但热量却较低,能够避免因此而导致体重增加,纤维素还有助于预防肠道肿瘤的发生。

中医一向强调“五谷养人”,因为只有未经精细加工的杂粮才能真正发挥养生的作用。《黄帝内经》中指出:“五谷为养”,这意味着粮食作物是人们生存的基础,因为五谷进入脾经,而脾被称为“后天之本”。需要注意的是,能够养生的五谷是未脱壳的,由于中国的粮食加工技术起步较晚,古代医籍所记载的能够养生的五谷都是全谷,而不是现代经过脱壳、去皮、精化的细粮。正因如此,包括全谷和全果在内的食物成为各个国家膳食指南的重要推荐。

中医强调“脾主运化”,其中的“运化”指的是营养物质的转化过程,主食类碳水化合物不仅能提供及时的能量供应,还能节约能量转化的时间。然而,并不意味着可以任意大量地食用粮食类食物,否则会导致血糖升高,如果长期如此,还可能增加患糖尿病的风险。

根据《中国居民膳食指南》的建议,成年人每天应摄入250~400克的谷薯类食物。如果饮食中含有较多的糖类食物,应适量减少谷薯类食物的摄入量。多年来,人们越来越重视饮食的营养方面,意识到“荤素搭配”的重要性,包含肉类、蔬菜和主食,以确保摄入足够的维生素、蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养元素。

除了传统的蔬菜和肉类,现代营养学家还推荐每天至少食用一种菌菇。菌菇虽然是被归类为蔬菜,但与传统蔬菜不同,它们所含的蛋白质数量和质量明显优于普通蔬菜。这是因为菌菇生长在地洞或阴暗的地方,从腐朽的木头或植物中获取养分,而不是像植物一样通过光合作用产生能量。

菌菇类更像是介于蔬菜和肉类之间的“素中之荤”,含有丰富的维生素B1、维生素B2、维生素K、维生素D、钙、钾、铁、锌和硒等营养物质。尤其值得一提的是,菌菇富含维生素D,这是其他蔬菜无法比拟的特点,因此,现代营养饮食更加倡导“一荤一素一菇”的搭配。

当体内脂肪形成后,只有通过转化为热量才能被消耗掉。在热量代谢过程中,维生素B1、B2、B6和尼克酸等维生素是绝对不可缺少的。维生素B1主要来自加工较粗的谷类、豆类和硬果类,维生素B2主要来自乳类、蛋类和各种肉类,蔬菜如蘑菇、金针菇、茄子、西兰花、海带和菠菜中也含有相当一部分。尼克酸在蔬菜中含量丰富,尤其是在蘑菇、香菇、金针菇、黄花菜和毛豆等中含量较高。

《中国居民膳食营养素参考摄入量》(2013 版)对钙的摄入量也有相应的推荐。7-10岁儿童每天需要摄入1000毫克钙,18-49岁成年人每天应摄入800毫克钙,50岁以上的成年人和老年人每天应摄入1000毫克钙。如果年过五十,每天摄入的牛奶所提供的钙一般约为400毫克,因此需要额外补充600毫克的钙剂。如果每天摄入半斤牛奶(一袋),就可补充650毫克钙,只需额外补充300-400毫克的钙剂。

总的来说,除了保持各类食物比例的协调外,不同类食物之间的搭配也非常重要,如主食与副食的搭配,粗细粮的搭配,荤素的搭配等,只有全面、均衡的饮食才能为人体提供所需的营养素。因此,我们应该更加关注膳食的多样性和平衡,在每餐中加入菌菇,以进一步提高饮食的营养价值。

相关知识

什么是平衡膳食()

什么是“平衡膳食”?

平衡膳食是什么

平衡营养膳食

为什么要提倡“平衡膳食”?

平衡膳食的五个特点是什么?

合理膳食与营养平衡

平衡膳食

【健康科普】合理营养 平衡膳食

做到五点才是平衡膳食

网址: 什么是膳食营养素的平衡 https://m.trfsz.com/newsview408922.html