《可塑的我》:用心理学知识分析原生家庭是如何影响人生的

最近几年,“原生家庭”这个词经常出现在我们的视野,越来越多的影视剧在演绎原生家庭对个人成长的影响,网友们在各大网络平台讨论起自己或者身边朋友们的原生家庭是如何影响一个人的人生。无论是影视剧中所表达的,还是人们结合自己生活分享的,无法否认的是,原生家庭对一个人的成长甚至是整个人生都有着极深的影响。

刚好近期我看到的一本书——《可塑的我:自我发展心理学的35堂必修课》,以下称为《可塑的我》。书的作者叫陈婕君,她是一位资深的心理学家,毕业于明尼苏达大学心理系,曾于哈佛附属麻省综合医院精神科工作,2017年被评为中国最具影响力50位心理学家之一。她的这本书中写到了原生家庭是如何影响一个人的性格、人际交往方式、思维方式的,看完之后令我在原生家庭与个人成长的理解上有了更深刻的理解,同时也给我带来了新的观点和看法。

可塑的我

可塑的我

01原生家庭对人格发展的影响

“成熟的情感互动是,一个人可以表达自己的需求,同时也允许别人拒绝自己的需求;在别人拒绝自己时,他能同时考虑自己的需求和对方的难处,不会把一件事情上升到对一个人也包括自己的否定,这也是一个人自尊稳定的表现。”

有一部电影叫做《被嫌弃的松子的一生》,影片中的女主角松子本质是一个善良美好的人,她的一生都在追寻爱,可惜直到生命的尾声她拥有的只有无尽的孤独和悲惨。从小因为妹妹体弱多病,所以父母便把更多的关注和爱给了妹妹,松子偶然一次发现自己做鬼脸的时候父亲会开心一笑。从那次开始,松子慢慢地养成了讨好他人的习惯,面对父亲对自己的冷淡她会做鬼脸换来父亲一笑;面对想要侵犯她的领导她不知所措最后还是习惯性地选择了去讨好;面对那些和他在一起过的男人们,就算她知道他们根本没有对自己有过多少真心,甚至被打她也会安慰自己:“这样也好,就算被打,也比孤独一人好。”

松子从始至终都想获得身边人的喜爱,哪怕是没有喜爱只要不让自己一个人孤单也行,所以她宁愿用极其卑微的姿态去乞求也在所不惜,只是她毫无底线的委曲求全终究什么都没有留住,最后悲惨地落得个被一群小混混乱棍打死的结局。

做鬼脸的松子

就如陈婕君在《可塑的我》中说的:

“真正影响自己的人往往是你最亲近的人。”

“在成长的过程中,家庭环境和家庭关系会奠定人格和性格发展的底色并影响整个发展过程。”

从小到大成长的日常生活中,我们的内心会慢慢地形成一个心理模型:依恋循环。依恋模型也是依恋治疗师弗里曼博士提出的临床模型,它包括四个步骤:需求——表达——满足/不满足——心里结果。

电影中松子有自己的需求,并且也一直在表达自己的需求,小时候想要父母的关爱,就做鬼脸博父亲一笑,后来也不想违背父亲的期望去做了一名老师,也因此她达到了自己的心里结果:父亲的笑和满意。

看起来松子的依恋循环完成得很正常,然而在她的依恋循环中有一个很大问题,就是她扭曲的表达方式,她的表达方式从始至终都没有离开“讨好”二字。无论是对父亲,还是后来对侵犯她的同事,还有对待恋人,松子的表达方式永远都是讨好和委曲求全,这也是她悲剧人生的核心问题。

生活中的我们每个人都有属于自己的依恋循环模式,那要如何才能建立良性的依恋循环呢?

首先,从需求开始,我们要正视自己的需求,要学会接受自己内心的需求,无论是生理上的还是心理上的需求;然后,表达需求,不是“就算我不说,你作为我的xxx应该要知道”这种让别人猜的方式,也不是扭曲讨好的方式,是诚实、直接的表达出自己的需求;最后就是看需求有没有被满足,如果恰当的需求经过正确的表达之后得到了满足,那么良性的依恋循环就形成了。但是如果需求没有被满足,那通常会让当事人产生愤怒、抑郁、成瘾等后果,陈婕君在《可塑的我》中就有详细的描述当需求没有被满足时又该如何做。

依恋循环

02原生家庭对亲密关系的影响

“良好的伴侣关系是你得到真正的幸福和内心平静的重要因素,会影响你的一生,而伴侣关系和家庭关系的最初模板其实来自于父母。”

人在成长的过程中,都会塑造出一套自己的人际关系模式,但如何能分辨出自己的人际关系模式是健康的呢?陈婕君在《可塑的我》中提出了一个CCRT方法模型,即核心关系冲突主题(Core Conflictual Relationships Theme),用这个方法可以看到人际关系中发生的冲突和困难的核心问题。

当我们找到自己的人际关系模型中的核心问题冲突之后,就能发现是什么导致自己对某类人特别感兴趣,而对那些真正能为自己带来幸福关系的人视而不见。这其中一定有一个最大原因,那就是在自我成长和发展的过程中慢慢形成于潜意识里面的限制性观念,而限制性观念的根源就在原生家庭里。

如何找到自己潜意识里的限制性观念?

陈婕君说:

“听到‘应该’这两个字的时候,就意味着潜意识里的限制性观念要出现了。”

“所有的‘应该’都是在标记一个冲突。当一个‘应该’出现的时候,就有一个‘可是’被限制住了。”

就像很多人潜意识里的各种各样的关于年龄的焦虑,比如:

“二十七八的我还没有对象,身边的同龄人大都已经结婚有些甚至都有二娃了,我是不是应该要赶紧找个对象成家了。”

“我都三十了,可是感觉还是一无所有,是不是应该不要继续执着心中的那点梦想了。”

其实仔细回想一下,你的成长过程中是不是早就给你灌输了这些“应该”,在父母眼里三十岁之前成家生小孩才是在做正确的事,因为基本上父母辈的人也是这样过来的,结了婚之后,三十左右就应该要有一份稳定的工作了,要养家糊口,要培育孩子。

父母不仅仅会无形地把一些观念传递给孩子,父母的处事方式,还有父母间的相处方式也会无形地影响孩子。比如有调查研究表明,父母关系不和睦的家庭培养出来的孩子,长大后与自己的伴侣能走到最后的概率,比在家庭和睦氛围中长大的孩子婚姻成功率低得多。

虽然两个人建立亲密关系的起点都是各自经由原生家庭成长起来的人格特点和形成的经验模式,但只要两个人在关系发展的过程中让双方的人格特点进行互动碰撞磨合、认真解决冲突问题,关系就会进一步地加深,两个人就能相互成就,人格也会更加成熟。

03原生家庭对亲子关系的影响

“很多父母会说孩子一哭就感觉自己好像不是个好妈妈或好爸爸,感觉孩子的哭声是在要求自己、指责自己。这就是父母对孩子的行为的解读。”

人到中年的时候发现亲子关系并不仅仅是自己与孩子之间的关系,还包括了自己与父母之间的关系,甚至还有自己与伴侣的父母之间的关系,这些都是亲子关系。

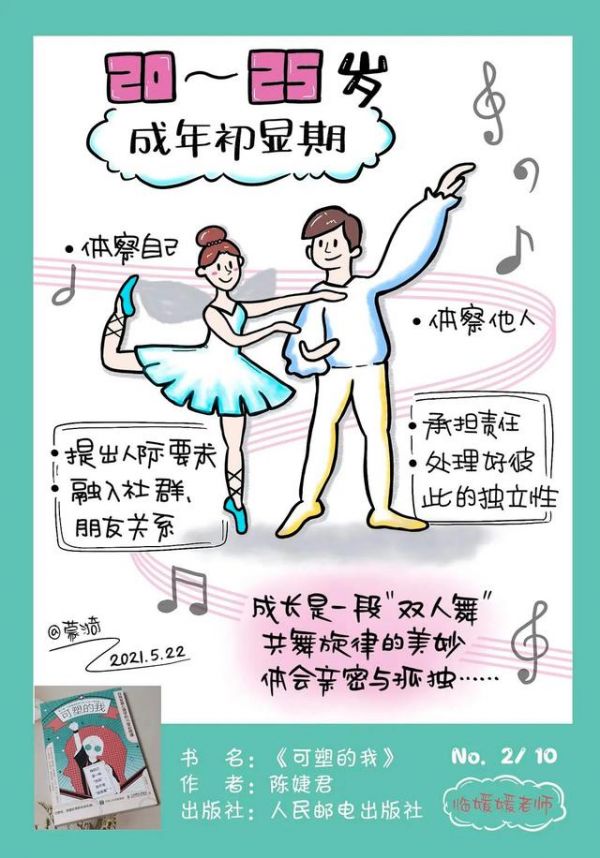

并且发现其中的与自己父母之间的关系,尽管这段关系已经存在了二三十年了,但仍然在一个发展和慢慢变化的过程中。比如在幼年到十几岁时,自己只需要扮演好子女的身份,好好念书就行;等到了二十几岁之后,自己虽然进入社会,但是和父母的关系变化也不算很大,自己需要发展自己的人格成熟和走向独立,而父母那边在这个时段大都还在继续工作,身体也还算强壮健康;等到步入中年的时候,慢慢地会感受到身上的责任越来越大,肩负的担子也越来越重,扮演的角色也由之前的单一变为多重身份,子女、伴侣、父母、职场人。

特别是这个阶段中,很容易因为各种原因引发与父母之前的这个亲子关系,比如会因为自己成家后与父母的相处在生活方式育儿观念上的不同而引发争吵;又比如,如果父母还一直沉浸在对孩子的掌控习惯中,而孩子已经步入中年早就成为一个独立自主的个体,这个时候就会爆发关于依赖的问题的冲突。

而自己与父母的亲子关系模式,有时候又会很容易被自己放入到与自己子女之间的亲子关系中。尽管很多时候会告诫自己,不要自己的父母一样教育孩子,会极力地想要去避免曾经发生在自己与父母的亲子关系中不愉快不恰当的事情,可有时候在与孩子的相处过程还是会惊讶的发现原来自己身上真的会有父母的影子。

这个用陈婕君的话来说就是镜像原理,从孩子身上能够洞察到自己的人生。父母是自己原生家庭中亲子关系的缔造者,而自己也是自己孩子的原生家中亲子关系的缔造者,这是一种传承,也是一种镜像。我们也可以通过自己对原生家庭的理解结合自己的成长,让亲子关系同时也成为一种发展,使生命关系变得更美好亲和。

相关知识

原生家庭对大学生心理健康的影响及对策

影响小学生心理健康的环境因素分析

家庭教育中亲子沟通对小学生心理健康的影响分析

家庭教育对小学生心理健康的影响

影响学生心理健康的因素浅析

大学生心理健康自我分析的文章(通用10篇)

家庭教育对小学生心理健康的影响及优化策略

家庭教育环境对儿童心理健康的影响探析

家庭教养方式对中学生心理健康影响:身体欣赏的中介作用

光的心理学:光如何影响健康和心理

网址: 《可塑的我》:用心理学知识分析原生家庭是如何影响人生的 https://m.trfsz.com/newsview698338.html