原创 法妮 马蕾孕哺育

“书读到一半怎么就跑了?”

“专注力怎么这么弱啊?”

“看来不是个读书的料。”

……

相信很多家长在认真做亲子共读的时候,碰到过这些问题吧。

上一次我们有讲过什么是「亲子共读」。

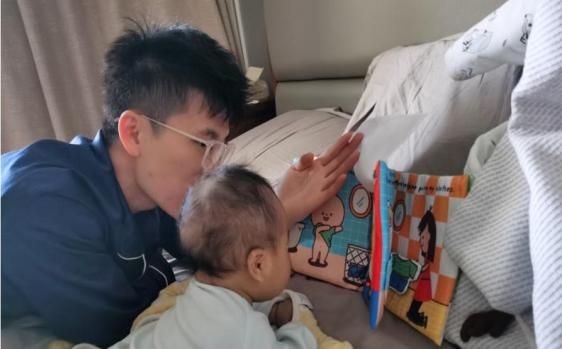

家长和孩子一起通过书本所产生亲密关系的过程叫做亲子共读。

因此如果你把大量的期待放在读的内容小朋友是否消化了等等而不是亲密关系的建立上,那可能出发的方向就有些偏航了。

「亲密关系」的建立才是亲子共读的重中之重。

把你的期待和感受放在正确的地方就是:

你和孩子喜不喜欢一起读书,当下一起的感觉好不好;观察自己是什么反应,他是什么反应,做了哪些行为等等。

其实只有你真正拥有了和孩子一起having fun的心境,亲子共读才刚刚开始。

有了这个基础,还担心孩子没有开始进入这个绘本吗?

几个合理降低预期的「tips」给到新手家长们。

01

不要期待

孩子马上就能听完整个故事

孩子的专注力是随着年龄是慢慢延长的,而且个体也有差异。

美国北卡罗来纳大学旗下的SCALE组织,曾经发表过一个孩子的专注力时间公式:

Attention span for learning = Chronological age +1

孩子专注学习的时间=生理年龄+1

比如8岁的孩子,专注学习的平均时间为9分钟。

因此1~3岁娃,专注力很短这是很正常的事,可别从小给他贴上“不专注”的标签,你要做的就是耐心和重复。

02

孩子没有强烈地回应你

不代表他没有感觉到你们在一起共读

每个人对于对方是否有回应的观察标准都不一样,孩子沉默没有丰富的表情变化不代表他没有吸收和感受。

如果你是他平日最亲密的养护人,你可能会比较清楚感受到他的细微变化。

那如果现阶段你不是最了解他的人,那通过这个共读玩耍的机会,好好地静下心来感受,增强对于彼此的理解和敏感度。

03

有机地把共读活动融入你们的日程

不要为了“晨读而晨读”

听闻身边一些朋友说,他们帮孩子设置了晨读时间。

其实是一个挺好的日程活动,但是要记得,日程计划是相对死板固定的。

要是把读书这件事不是自然有机地慢慢变成你们的日常活动(这里指的是,你和孩子开始享受亲子共读)。

而是因为要晨读而去晨读,那么读书或者亲子共读就会慢慢变味成为一种任务、打卡,也就失去了真正读书的意义。

△本文作者

04

学会提问很重要

孩子不回答也没关系

孩子会说话以后,我们可以提出一些「开放性问题」。

一个开放性问题可以有很多不同答案的,没有所谓的对错评判。

这类问题让孩子调动自己的生活经验、结合观察、运用简单的逻辑思维来回答问题。

随着他们长大,也有助于儿童的批判性思考和同理心的发展。

同样这类问题,可以让你更加了解孩子目前的认识和喜好。另外会有很多彩蛋式的回答,真是孩子最纯真的童言童语。

以下是一些开放性问题的例子:

小蚯蚓爬到哪里去了?毛毛虫吃苹果,还想吃什么?你想要变成什么颜色的蝴蝶?萝卜拔出来后,他们去干嘛了?……

过程中,如果孩子没有回答,也不用逼迫他,或者焦虑他有没有理解。

因为可能在你讲得第50遍时,他开始回答你的问题,静待花开。

而对于小月龄还未开口说话的宝宝,其实他们心里是:“你讲什么都好,我都爱听,多跟我讲讲话吧!”

你的声音,此起彼伏的音调是对他最好的绘本故事。

慢慢的,他们开始支支吾吾说火星语,点东西让你对应说词,互动也会越来越好。

05

孩子的早期阅读并不是越多越好

开启新书要三思

在现在这个信息高度饱和的环境下,读书从来不是追求读得越多越好,而是关注阅读的质量或者说是深度阅读。

学龄前的孩子,他们虽然好奇一切的东西,但是他们也在不断找寻安全和边界感。

不仅仅是书本的重复阅读,很多日常活动都应该遵循一种相对稳定的节律。

而不是天天找大量新鲜的活动或者信息内容去刺激他,毕竟内心的稳定对孩子的成长十分重要。

孩子能和家长一起认真读下一整本书是需要花很长时间的,年龄越小这个时间拉的就越久,重复地就要更多。

对于新书的开启需要基于你对孩子的观察。

当他对前一个故事很熟悉后,甚至流露出对新故事的好奇,那可以缓慢开始。

并且随着共读书目的变多,每次开始可以把选择权给到孩子让他挑选自己想听的故事。

请好好享受亲子共读,放下一些期待,慢下来用心感受你和孩子之间的交流,那会是很心动的过程,弥足珍贵。

END