现在很多养生的人信奉“过午不食”的说法,希望能保持好的身材,并且延年益寿。此前有新闻报道,杭州29岁小伙“过午不食” 5 年,导致胃粘膜广泛充血糜烂,长了两个直径大于 2 厘米的胃溃疡。还有出血和血痂,情况很严重。那么,“过午不食”究竟是有何依据,是否能起到养生的作用呢?

最早来源于佛教

过午不食从字面上理解是过了正午(中午 11 点至下午 1 点)直到次日黎明都不再进食。这是佛陀为出家比丘制定的戒律,在律部中的说法是“不非时食”,当时是有一套比丘的完整理论训练体系的,也是为了便于出家人修行,清欲。

而据考证,医者最早提起“过午不食”,是清初三大名医之一的喻昌。在其医学专著《寓意草》中,有一例“血证兼痰证治法”,说到饮食时间与痰浊生化相关,因人体阳气中午前渐旺,有助于脾胃运作,不易生痰,而午后阳气渐衰,再进食容易生痰。

这里阳气是古人的说法,我们都知道人是恒温的哺乳动物,内脏运作和自身的身体吸收能力,作息规律以及气候等等外在因素都有关系,昼夜变化只是可能会有影响的因素之一,所以喻昌说法已经不适用现代人。

喻氏实则是援引佛教的说法,他是禅儒同修,由禅入医的。其他医家所说都是“释教过午不食”、“释氏有过午不食之戒”。

并不适合现代人效仿

古人都是日出而作,日落而息,晚上没有电,点油灯太消耗,很多便直接睡了,倒是可以做到过午不食。

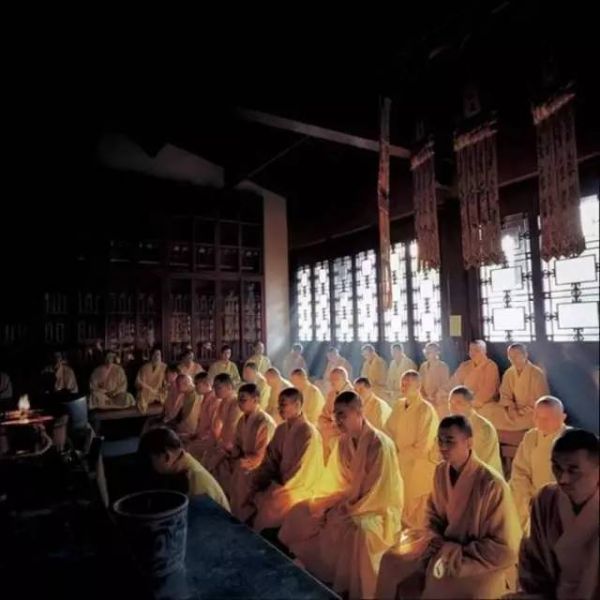

而僧人过午不食,一是僧食由居士供养,每天只拖钵吃一顿,可以减少居士负担;二是控制食欲也是修行的重要一课,培养修行的定力。

但是古代僧人虽说不食,但为了诵经不瞌睡会喝茶提神。此茶意指茶羹,有姜、枣、橘皮、茱萸等煮食。光说大枣,就能扛饿。更甚至有“代茶饮”,是将黄芪、茯苓、葛根、薏苡仁等十几味先捣碎,加热后,臼中捣成细末。吃之前加上少许盐、橘皮、荜茇等煮熟,“煎以代茶”,多吃几盏也扛饿。你看古人都知道灵活变通。

现代人每天生活、工作压力大,大多从事高强度的脑体力劳动,必须保证食物有充足的能量可以摄入。人体是有生物钟的,到吃饭时间胃会加速运转,若空腹太久,没有东西可以消化的胆汁和胃酸便会逆流,腐蚀胃黏膜。

养生可以有节制地进食

不吃和少吃差别很大,有句口诀叫“早上吃好,中午吃饱,晚上吃少”,晚上到第二天早上的时长很长,若真的一点不吃,容易诱发低血糖,像糖尿病患者、冠心病患者,对身体是极为不利的,还容易堆积脂肪。

每天的最佳晚餐时间是 17-19 点,吃早了睡觉的时候会饿,吃晚了会囤积热量,不利于代谢。“精”和繁体“氣”字里都有个“米”字,人半天不吃饭,气就不足了:“谷不入,半日则气衰,一日则气少矣”。

我们现在养生的时候,建议每顿都要吃但要少吃,有节制,“先饥而食,食勿令饱;先渴而饮,饮勿太过”;也要有时间观念,既不能“过午不食”,也不能“时时都食”,每顿饭吃八分饱即可。

正确的养生是固定的进食时刻,少食多餐。

往期回顾

现实丨佛说钱财是毒蛇,为何寺院却朝商业化发展?

知否丨四大佛教名山与四大菩萨,到底意味什么?

习俗丨今天开始进鬼月,这些禁忌你都知道吗?快转给不知道的人看看!

故事丨《河神》里的跳大神,现在还有人信吗?返回搜狐,查看更多