醮体的神奇功能:健康与疾病的潜力转变

01生酮饮食的科普与潜在益处

生酮饮食,这一近年来备受瞩目的饮食方式,究竟如何改变我们的健康格局?让我们一起探索其背后的科学原理与实践方法。通过专业的科普,让我们更全面地了解生酮饮食的魅力所在。

▣ 酮体的潜力

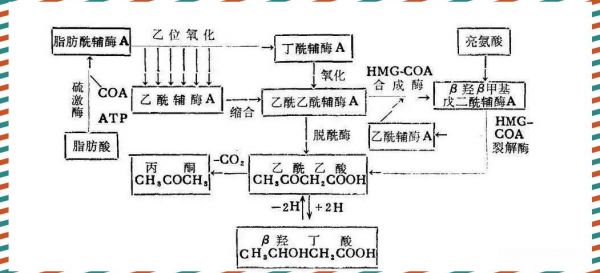

酮体“β-羟基丁酸、乙酰乙酸、丙酮”这三个重要的葫芦娃,并非轻而易举就能召唤出来的。这需要满足一些先决条件。首先,你需要拥有足够的“容量”,也就是腹型肥胖者,这类人群往往具有最佳的种娃条件,也是最需要唤醒这些“葫芦娃”的人群。医学研究显示,中间粗两头细的体态是慢性代谢性疾病的典型特征。尽管一些肥胖者的血液生化指标可能暂时正常,但随着时间的推移,高血压、糖尿病、心脑血管疾病等问题可能会逐渐显现。

02唤醒酮体的条件

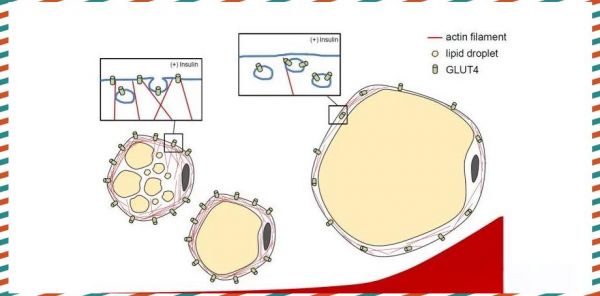

▣ 糖摆渡人GLUT4的作用

对于中间粗的腹型肥胖者,且BMI指标大于26,或患有内粗型“非酒精性脂肪肝”的患者,若想激发酮体这三位“葫芦娃”的潜能,首要任务是让大脑感知到身体的糖能不足。这可以通过减少碳水化合物(即日常所说的“糖”)的摄入,增加蛋白质和脂肪的摄取来实现,甚至可以采用断食的方法,无论是长时间的辟谷还是短期的轻断食。此外,通过剧烈运动消耗体内的糖储备,也是促使酮体生成的有效途径。

▣ 能量代谢机制

在了解酮体如何诞生之前,我们需先掌握一个关键知识点:人体日常活动中优先利用的能源是葡萄糖。这一偏好可能源于基因进化的深层次原因,使得我们每天摄入的食物,无论主食还是菜肴,在科学上都被划分为碳水化合物、蛋白质和脂肪三大类。然而,这些食物成分在消化道内都会被分解为最基础的营养物质:葡萄糖、氨基酸和脂肪酸。

在人体内,葡萄糖需要借助胰岛素的力量,通过GLUT4蛋白受体进入细胞,并参与三羧酸循环。这一复杂过程会使得葡萄糖或被利用为能量,或转化为脂肪酸进行存储。但需要注意的是,过多的葡萄糖摄入往往会导致脂肪的过量存储,从而成为我们身体肥胖的根源。

03酮体的检测与作用

▣ 酮体的存在及检测方法

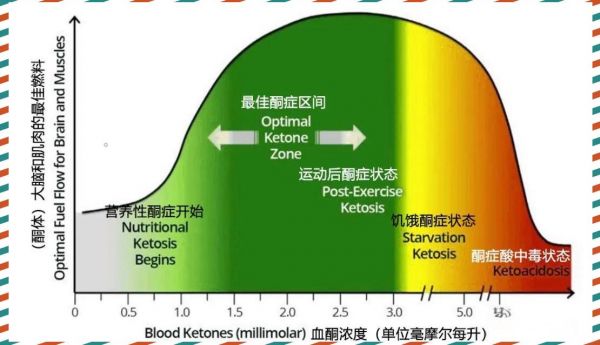

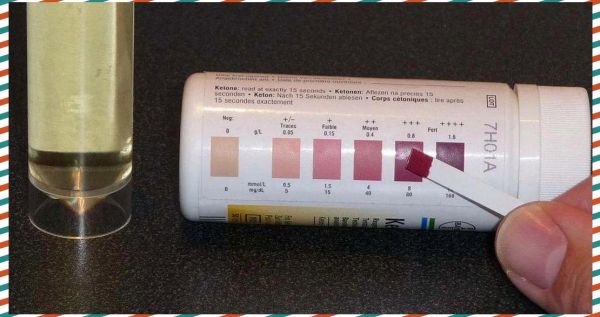

酮体在血液和尿液中均存在,但检测方法却有所不同。在血液中,我们主要通过检测β-羟基丁酸来确认酮体的存在,这可以通过抽血化验或试纸的方式进行,其中,营养性酮症的β-羟基丁酸浓度范围通常在0.5~5mmol/L左右。而在尿液中,我们则能检测到乙酰乙酸和丙酮,常用的试纸检测法利用亚硝基铁氰化钠与尿中的这两种酮体成分发生反应,呈现出紫色的原理进行检测,试纸颜色越深,则代表酮体含量越高。

▣ 酮体的神奇功能

酮体,这一在人体内发挥着神奇作用的分子,究竟是何方神圣?虽然酮体中的β-羟基丁酸备受瞩目,但其他成员如乙酰乙酸和丙酮也同样不容忽视。酮体中的不同分子具备抗炎、抗衰老等作用。β-羟基丁酸,被誉为抗炎、抗衰老的明星分子,能够激活AMPK通路,进而消除自由基和活性氧,改善血管循环。而乙酰乙酸与β-羟基丁酸在人体内可通过氢的转移相互转化,共同构成酮体的复杂网络。

丙酮,虽在生酮期间可能带来不悦的气味,但其在酮体中的作用亦不可小觑。作为酮体三兄弟中的一员,丙酮虽参与作用较弱,却与胆碱协同,助力脂肪的顺利乳化,为肝代谢畅通奠定基础。

正是由于酮体三兄弟各自的神通广大,使得它们在治疗糖尿病、高血压、心脑血管疾病、精神系统疾病乃至肿瘤方面均展现出显著疗效。这一自然产生的神奇分子,虽非万能神药,却为众多疾病患者带来了新的希望。

04内质网的角色与健康的影响

▣ 内质网在蛋白质及脂质代谢中的作用

内质网,这一多功能细胞器,在调节蛋白质折叠、脂质生物合成以及钙的储存与释放方面发挥着核心作用。然而,当内质网的稳态受到干扰时,便会引发一系列连锁反应,包括蛋白质的错误折叠、内质网应激,以及ER应激反应通路的激活,这通常被称为未折叠蛋白反应。随着衰老过程的推进,内质网应激会进一步加剧,通过增加氧化应激、有害蛋白质修饰的积累、蛋白质的错误折叠和聚集,以及蛋白质合成障碍等方式来激活应激反应。同时,自噬和蛋白酶体降解的减少也会损害蛋白质清洗系统。近期研究显示,内质网应激诱导剂,如衣霉素和他昔加金,能够激活人和小鼠巨噬细胞中的NOD样受体蛋白3(NLRP3)炎症小体。NLRP3炎症小体作为一个重要的分子平台,能够进一步激活诸如白细胞介素1β(IL-1β)这样的促炎细胞因子。

相关知识

巧克力的五个神奇抗病功效

广州凯康高潜能健康器提升人体自愈力

广州凯康高潜能健康器提升人体自愈力.docx

茶多酚的全面解读:其在身体内的十大神奇效用与潜在风险

巧克力的五个神奇抗病功效!

鹿胎盘的神奇力量:探索其健康益处与应用

真正的养生,不但能除病,还可以开发身体潜能!

嘉康利VIVIX的功效 神奇的VIVIX

巧克力的七大神奇抗病功效

解析:巧克力的七个神奇抗病功效

网址: 醮体的神奇功能:健康与疾病的潜力转变 https://m.trfsz.com/newsview1309694.html