贾冰瘦脱相引爆热搜!沈腾压力山大,明星减肥内卷背后真相揭秘

#图文打卡计划#

“贾冰瘦得连妻子都调侃‘像父女’,沈腾的压力真的来了?”

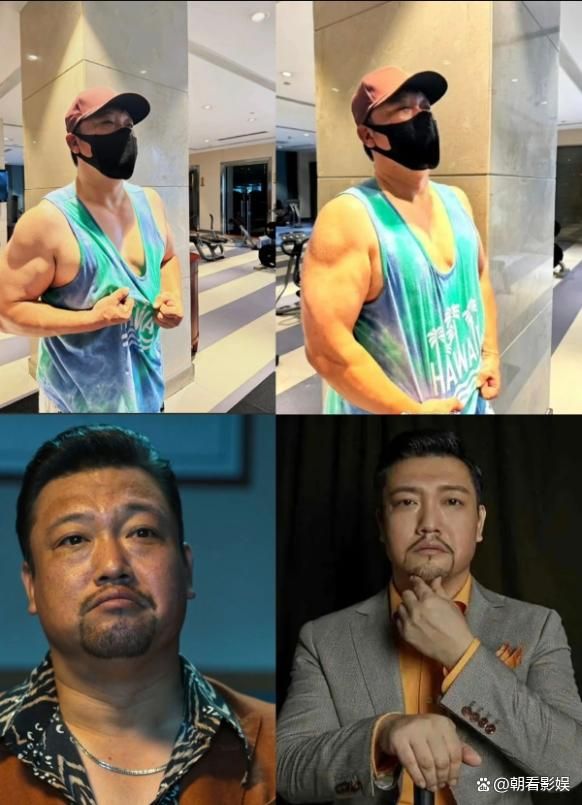

2025年6月1日,演员贾冰的妻子胡凡凡晒出端午节合影,配文“从此我家多了个瘦子”,瞬间引爆社交平台。照片中,贾冰身形清瘦、下颌线分明,与半年前《辽视春晚》上“脂包肌”的形象判若两人。网友惊呼:“这还是那个做红烧肉馋哭沈腾的贾大厨吗?”更有人调侃:“嫂子保养得太好,贾冰瘦得沧桑,乍看像两代人!”这一波“脱胎换骨”的瘦身操作,不仅让观众直呼“震撼”,更将“压力给到沈腾”的梗推向高潮——毕竟,连沙溢、贾玲都瘦了,沈腾的“啤酒肚”还能撑多久?

从“胖大叔”到“瘦闪电”:贾冰的45天魔鬼减肥计划

贾冰的瘦身秘诀堪称娱乐圈“地狱级”操作。据他本人透露,为了达到理想状态,他采取了“一天一顿饭+高强度运动”的极端方式:每日摄入不足500大卡,仅靠蔬菜水果和蛋白质补充,同时每天坚持3小时力量训练。这种“日均减重一斤”的速度,让他在45天内狂瘦45斤,甚至被网友戏称为“比韩国整容还神奇”。然而,这种减肥方式并非没有争议。营养师指出,普通人若盲目效仿,可能因代谢紊乱、内分泌失调等健康风险“翻车”。

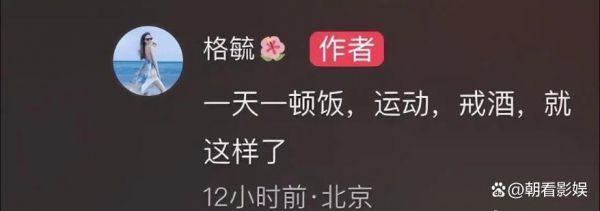

贾冰的“脱相”效果令人咋舌。从圆润的“憨厚大叔”变为棱角分明的“瘦削版”,他的脸部线条紧致,肌肉线条明显,甚至被调侃“瘦到像父女”。尽管如此,贾冰本人表示,减肥是为了更好地演绎角色:“瘦下来才能更贴近角色需求。”他的妻子胡凡凡则幽默回应网友质疑:“他瘦得太快,我还没来得及适应呢~”

“减肥内卷”席卷娱乐圈:沙溢、贾玲、李雪琴集体“瘦成闪电”

贾冰的瘦身热潮并非孤例。2025年娱乐圈掀起“减肥风暴”:贾玲为新电影再瘦20斤,扎高马尾显年轻;沙溢晒健身房照宣示“进军肌肉赛道”;李雪琴半年甩肉30斤,网友直呼“认不出”。就连杨天真也以“小巧玲珑”的形象回归镜头前。网友感慨:“明星卷完演技卷身材,这届观众眼睛太享福!”

这场“瘦身竞赛”甚至波及沈腾。贾冰曾因厨艺惊艳沈腾,被后者调侃“黄磊老师要有危机感了”,如今网友却喊话:“沙溢练出腹肌、贾玲瘦成闪电、贾冰直接‘换头’……沈叔叔该交作业了!”这波玩梗源于贾冰与沈腾的“美食恩怨”——此前综艺中,贾冰用一道红烧肉让沈腾吃到“扶墙出”,如今网友笑称:“贾冰瘦了,沈腾的饭搭子没了,双重暴击!”

科学减肥VS盲目跟风:明星瘦身背后的健康警示

尽管明星们的减肥成果令人羡慕,但专家提醒:贾冰的“极低热量饮食”并不适合普通人。杭州市第一人民医院专家杨任华指出:“减肥需科学——碳水不可断、饮食结构要稳、循序渐进才是王道。而‘司美格鲁肽’等所谓‘神药’实为糖尿病处方药,滥用可能引发恶心、胰腺炎,甚至体重反弹。”

贾冰的瘦身经历也引发行业反思。业内人士透露,许多明星减肥是出于角色需求或商业考量。例如,贾玲为《热辣滚烫》减重100斤,沙溢为转型“肌肉赛道”苦练一年半。然而,健康始终是减肥的底线。正如网友所言:“真正的‘狠角色’,不是比谁更瘦,而是比谁更懂得爱自己。”

个人观点:减肥风潮下的“真实与接纳”

作为一名长期关注娱乐圈的观察者,我认为明星减肥的“内卷”现象值得深思。一方面,它反映了公众对健康生活的追求;另一方面,也暗藏“瘦即正义”的审美焦虑。贾冰的“脱相”固然令人惊叹,但沈腾的“啤酒肚”何尝不是一种独特的喜剧符号?当观众一边调侃“压力给到沈腾”,一边为贾冰的“新形象”点赞时,我们是否也在无形中被卷入了身材焦虑的漩涡?

减肥本应是个人选择,而非全民狂欢。贾冰的“魔鬼计划”或许适合他,但普通人更需找到适合自己的节奏。正如专家建议的那样:科学减肥应控制热量摄入,增加有氧运动,最大心率控制在60%-80%之间最为适宜。与其盲目跟风明星的“速成法”,不如倾听身体的声音,追求健康而非数字。

结语:当喜剧人收起双下巴,我们是否失去了什么?

贾冰的瘦身热搜终会冷却,沈腾的“压力”也终成笑谈。但镜头外的我们,是否该停下追问:当喜剧人收起双下巴、绷紧下颌线,他们带来的欢乐,是否也少了几分烟火气的温度?或许,真正的“爆款人生”从不在体重秤的数字里,而在那份接纳自我的从容中——就像网友戏言:“贾冰瘦了,沈腾胖着,但只要他们一站上台,我照样笑出眼泪。”毕竟,能让人开怀的,从来不是棱角,是灵魂的分量。

相关知识

贾冰瘦脱相引爆热搜!沈腾压力山大,明星减肥内卷背后真相揭秘

贾冰暴瘦引热议:明星减肥背后藏着多少审美绑架?

明星减肥大战:贾玲引燃娱乐圈瘦身狂潮!

贾玲发文:成功减肥100斤!热搜爆了!

热搜第一!贾玲暴瘦100斤……明星的减肥法我们可以效仿吗?

瘦瘦果真的能减肥吗?揭秘背后的真相

贾玲减肥尝到甜头后,微胖明星开始卷了,暴瘦30斤的李雪琴真的狠

贾玲暴瘦100斤:揭秘减肥背后的科学真相

热搜爆了!贾玲成功减重100斤

揭秘一星期减肥10斤暴瘦法:背后的真相与风险

网址: 贾冰瘦脱相引爆热搜!沈腾压力山大,明星减肥内卷背后真相揭秘 https://m.trfsz.com/newsview1366620.html