别小看“茶渣”!老茶客都懂的“叶底”学问,一眼看穿茶的品质!

茶友们,你们是不是常常喝完茶,那堆剩下的茶叶渣,看都不看一眼就直接倒掉了?

那就太可惜了!这看起来不起眼的茶渣,可是暴露一款茶好坏的关键;

它跟你看干茶、闻香气、尝滋味一样,都是品茶过程中特别重要的一步!

下次泡完茶,那堆茶渣先别急着丢,学几招来分辨分辨它,再倒掉也不迟!

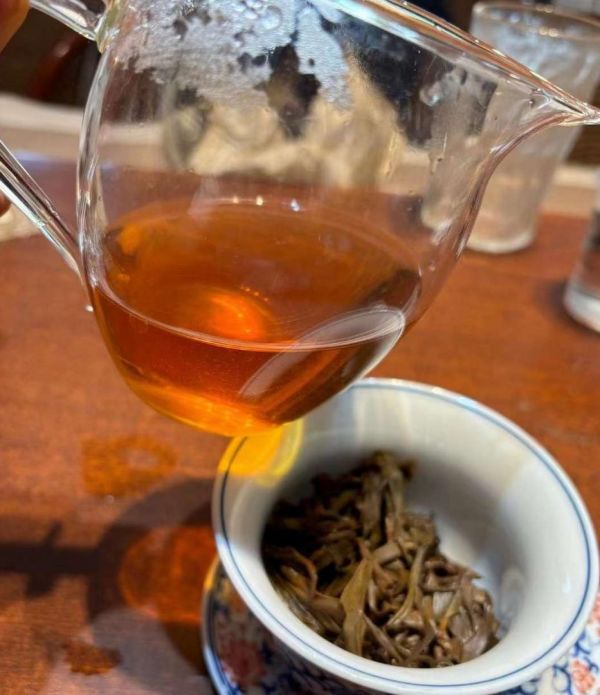

咱们专业术语把这泡剩的茶渣叫做“叶底”。

在专业的茶叶审评里面,最后一步可就是要看叶底,还得给它打分。为啥呢?

因为茶叶在冲泡之后吸水膨胀,会还原成它本来的样子。

一款茶在采摘、加工、存储过程中做得合不合理,有没有什么“猫腻”,都能在叶底里头暴露无遗。

看叶底,咱们可以从嫩度、色泽、匀度、舒展度这几个方面来入手。

“叶底”里的大学问,教你一眼看穿茶!

1. 看嫩度:是不是“嫩芽尖”一目了然!

所谓“嫩度”,就是看这款茶里芽头、嫩叶的比例到底有多少,以及茶叶整体的老嫩程度。

很多茶在还没泡开的时候,都卷缩在一起,你很难一眼看出它有多少芽头、有多少嫩叶。但通过看叶底,那可就好辨认多了!

你可以拿起几片泡开的茶叶,把它平摊开来,这样就能清楚地看出它采摘时是单芽、还是一芽一叶等等。

要辨别叶片整体的老嫩程度,除了用眼睛看,还得

用手去捏一捏。

用手指捏叶底,如果感觉柔软又有韧性,那说明嫩度好。要是质地发硬,一松手就散开,那说明叶质比较老。

叶脉如果不隆起,摸起来平滑像绸缎一样,那就是嫩叶。要是叶脉摸起来很明显,甚至有点硌手,那就是老叶了。

叶子边缘的锯齿如果比较平和,那是嫩叶;如果锯齿状很明显,那说明叶子比较老。

叶肉厚实柔软的,是最佳的,这代表嫩度好、茶叶里内含物质丰富,多半是高山优质茶的原料。

如果柔软但很薄,那算一般,多半是台地茶的原料。

又硬又薄的,那就是最差的了。

2. 观色泽:一眼看出茶的“本色”和“精气神”!

叶底的色泽,能非常直观地反映一款茶的原料和加工工艺好不好。

观察叶底色泽,最好能把几款茶放在一起对比着看,不然很容易受到光线、环境或者你主观感受的影响。

看叶底色泽,总的原则就是:

颜色要“正常”。

所谓“正常”,就是得有这款茶本身应该有的颜色。比如说看绿茶,那肯定是嫩绿、黄绿、翠绿的最好,深绿色的就差一些了。

如果叶底里有爆点、焦叶、红叶、红梗子,或者叶片碎烂,那就更不好了。

而乌龙茶,讲究的是“绿叶红镶边”,你就可以观察叶底上红色和绿色的面积比例,来判断它的发酵程度是轻还是重。

色泽一定要“亮”!

这个“亮”,可不是说叶子自己会发光啊,而是一种鲜活、润泽、饱满,充满生命力的表现。

那到底怎样的叶底才算“亮”呢?说实话,光用文字形容还真有点难,只有你亲眼见过那种充满活力的明亮,才能真正明白。

如果非要打个比方,它就像早春雨后刚刚萌发的新芽,那种生机勃勃的明亮感,是夏天、秋天的老叶子根本比不了的。

3. 辩匀度:看看茶农和茶厂“细不细致”!

在看叶底的这几项里,匀度相对来说没那么重要,但也能看出点门道。

所谓“匀度”,就是看一款茶的叶底,它的老嫩、大小、厚薄、整碎是不是比较统一。

这跟一款茶的采摘和加工管理有关系。有的茶农采茶的时候不管三七二十一,一把抓,那叶底反映出来的就是大大小小、很不匀整。

在加工的时候,有的茶厂把不同山头、不同批次的茶叶混在一起加工,不加辨别,那也会导致匀度很差。

匀度差,往往代表采茶做茶不够规范,或者这款茶是经过了拼配的。

4. 察舒展度:工艺有没有“缺陷”藏不住!

除了上面三点,咱们还得注意叶底的舒展程度。大多数茶叶在制作过程中,都会经历揉捻或者包揉这些塑形的工序。

如果工艺过关的茶,在经过开水高温冲泡之后,叶片会非常自然地舒展开来,恢复到它本来的形状。

像有些揉捻比较重的茶,比如乌龙茶,就算完全舒展开了,可能还会稍微有点卷曲,这都是正常的表现。

但是,如果冲泡之后叶底完全摊开像纸一样,或者根本紧缩着泡不开,那都说明这款茶的工艺存在缺陷。

比如,有些茶厂会用重火炭焙的方法来掩盖茶叶原有的缺陷,对于这样的茶,我们就可以通过叶底紧缩、发黑发硬来辨别出来。

最后再悄悄告诉你一个老茶客的“秘密武器”:茶渣凉了之后,闻闻它散发出来的“冷香”,这也是辨别一款茶好坏的重要指标哦!

看完这些,你是不是对那堆平时不屑一顾的茶叶渣,有了更多的认识了呢?

下次泡完茶,别再急着倒了,试试这些方法,说不定你也能一眼看出茶的“真面目”!

相关知识

老茶客都喜欢看“茶渣”来判断茶叶好坏?

茶叶渣里能看出什么

“茶叶渣”的妙用多多,看完都别倒掉了

看茶渣识茶你永远可以相信学茶有诀窍!

茶渣也是宝!教你如何通过茶渣辨别茶叶种类

从茶渣洞悉茶叶品质的秘密

小茶渣大妙用,说一说不可不知的茶渣知识!

普洱茶的茶渣辨别,如何辨别普洱茶的茶渣?

【茶知识】茶叶渣不要扔?茶叶渣有十大妙用

泡过的茶叶渣不要扔!这5个妙用老“值钱”了,多亏老茶客提醒!

网址: 别小看“茶渣”!老茶客都懂的“叶底”学问,一眼看穿茶的品质! https://m.trfsz.com/newsview1502255.html