甲旁减患者必看!长期补钙的“正确姿势”

“医生,钙片我天天吃,为什么手脚还是发麻抽筋?”有患者在甲状腺术后,由于甲状旁腺受损而确诊了甲旁减,每天吃六片钙剂,血钙却始终在1.8mmol/L低位徘徊。直到调整了钙剂类型、联合活性维生素D并控制高磷饮食,血钙才终于稳定在安全线以上。

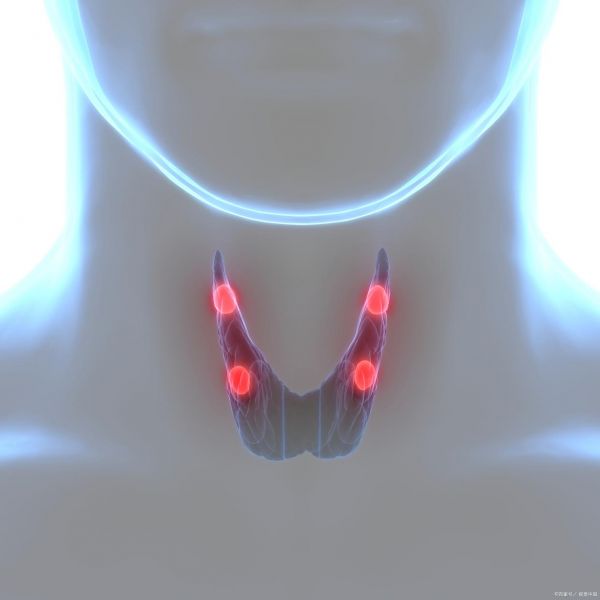

甲状旁腺功能减退(甲旁减)患者体内缺乏甲状旁腺激素(PTH),直接导致低钙血症和高磷血症,引发手足麻木、抽搐甚至癫痫发作。若不科学管理,远期可能出现脑钙化、肾结石、白内障等严重并发症。而“长期补钙”是治疗基石,但补什么、怎么补、如何避坑?

一、钙剂选择:不是所有钙片都适合你

市场上的钙剂琳琅满目,但对甲旁减患者,含钙量、吸收率与副作用需三重考量:

碳酸钙:含钙量高达40%,性价比首选,但胃酸缺乏者慎用(易便秘、嗳气)。

枸橼酸钙:含钙量24%,水溶性好、不依赖胃酸,且能降低肾结石风险,尤其适合胃肠功能弱或已有肾损伤者。

醋酸钙:磷结合力强,适合高磷血症患者(血磷>1.5mmol/L),可减少肠道磷吸收。

警惕“雷区”:葡萄糖酸钙含钙量仅9.3%,需大量服用才达标,而磷酸钙类可能加剧高磷血症,应避免。

二、维生素D:补钙的“黄金搭档”

单纯补钙如同“单腿走路”,维生素D能激活肠道钙吸收通道,但类型选择有讲究:

普通维生素D(D3):适合维生素D缺乏者(血25-(OH)D<50nmol/L),每日400~2000 IU维持基础水平,但大剂量(超20000 IU/天)有高钙风险。

阿法骨化醇(1α-羟基D):需肝脏活化,作用平缓持久(5~7天),适合肝功能正常者的长期治疗。

骨化三醇(1,25-二羟D):直接起效,2~3天快速升血钙,尤其适合急性低钙抽搐或肝肾功能不全者。

联合方案更优:活性维生素D+碳酸钙已被证实可稳定血钙、减少波动,降低30%低钙血症发作频率。

三、时间与技巧:让每一片钙剂发挥最大价值

空腹服用:早晨起床后、睡前空腹服用钙剂,吸收率比餐后高20%~30%;

拒绝“钙奶同服”:牛奶中的磷与钙竞争吸收,降低药效;

按压鼻根防流失:滴剂或口服后按压内眼角2分钟,防止药液经鼻泪管流失;

小量分次:每日钙总量分3~4次服用(如早、中、睡前),比单次大剂量更利于血钙稳定。

四、定期监测:远离高钙与肾损伤的“双刃剑”

补钙不足会抽搐,过量则致高钙血症(恶心、多尿、心律失常)及肾结石。甲旁减患者需紧盯两个核心指标:

目标血钙:2.1~2.3 mmol/L(避免>2.55 mmol/L);

目标血磷:1.2~1.5 mmol/L;

复查节奏:

初始治疗或调整剂量时:每周查血钙、血磷;

剂量稳定后:每3个月查血钙磷+尿钙,每半年测肾功能和骨密度。

关键调整技巧:若血钙不达标,先增维生素D剂量;若血磷过高,则减维生素D并增钙剂。

五、饮食与生活:隐形助攻手

低磷饮食:限制牛奶、蛋黄、动物内脏、可乐(每100ml含磷13mg);

高钙食材:豆腐、小白菜、芝麻酱(低磷前提下适量补充);

运动加持:每日30分钟快走或游泳,改善骨代谢;

严控风险:戒烟限酒,避免利尿剂、抗酸药(含铝镁)干扰钙吸收。

总之,对甲旁减患者而言,补钙是一场贯穿生命的马拉松。在科学管理下,多数患者可稳定血钙、规避并发症。当下每一颗钙片的正确选择,都在为明天争取更多自由。

相关知识

甲状旁腺功能减退:单纯补钙行吗?

跳绳长高?家长必看正确姿势指南

看电视的正确姿势及建议

甲旁减疗法创新有望助力患者摆脱传统治疗困境

孕晚期侧卧的正确姿势

马步的正确姿势图片

甲状旁腺功能减退症症状

哺乳喂养的正确姿势

侧睡的正确姿势

甲状旁腺功能减退引起的

网址: 甲旁减患者必看!长期补钙的“正确姿势” https://m.trfsz.com/newsview1509530.html