国家出手教您——科学减重 吃动平衡 健康享“瘦”

超重和肥胖是导致2型糖尿病、高血压等心脑血管疾病和部分癌症等疾病的重要危险因素。它不仅严重影响人们的身心健康和生活质量,还会增加医疗支出和社会经济负担。

近年来,我国居民的超重和肥胖问题日益突出,已成为影响国民健康的重要公共卫生问题。

为此,国家卫生健康委发布《成人肥胖食养指南(2024年版)》,提出了成人肥胖患者的食养原则和建议,并根据全国不同地区的饮食习惯,贴心地制定了相应的健康食谱,手把手教您科学减重。一起来学习科学减重技巧,重塑健康、活力满满的自己吧!

如何判断自己肥胖或超重?

体质指数(BMI)是衡量人体胖瘦程度的常用标准。BMI的计算方式为:体重(kg)除以身高的平方(m2)。我国健康成年人的BMI正常范围为18.5kg/m2≤BMI<24.0kg/m2,24.0kg/m2≤BMI<28.0kg/m2为超重,BMI≥28.0kg/m2为肥胖,BMI<18.5kg/m2为体重过低。

7岁以下的儿童以年龄别BMI作为评价方法,可参考《7岁以下儿童生长标准》(WS/T 423—2022)评估生长情况;7~18岁儿童青少年以性别年龄别BMI作为筛查超重肥胖标准,可参考《学龄儿童青少年超重与肥胖筛查》(WS/T 586—2018)来评估体重情况;对于65~79岁的老年人,BMI适宜范围为20.0~26.9kg/m2;对于80岁及以上的高龄老人,BMI适宜范围为22.0~26.9kg/m2。

腰围是反映中心性肥胖的常用指标。成年男性腰围≥90厘米,成年女性腰围≥85厘米可判断为中心型肥胖,85厘米≤成年男性腰围<90厘米,80厘米≤成年女性腰围<85厘米为中心型肥胖前期。此外,还可以通过体脂率(又称体脂百分数)全面地了解身体脂肪的含量及其分布情况。

成人肥胖患者的食养原则和建议有哪些?

健康体重取决于能量摄入与能量消耗的平衡,保持健康的生活方式是体重管理的基础。《成人肥胖食养指南(2024年版)》根据现代营养学理论和相关研究证据、结合中医理论和调养方案,对成人肥胖患者的日常食养提出下面6条原则和建议,包括:

控制总能量摄入,保持合理膳食。

少吃高能量食物,饮食清淡,限制饮酒。

纠正不良饮食行为,科学进餐。

多动少静,睡眠充足,作息规律。

食养有道,合理选择食药物质。

安全减重,达到并保持健康体重。

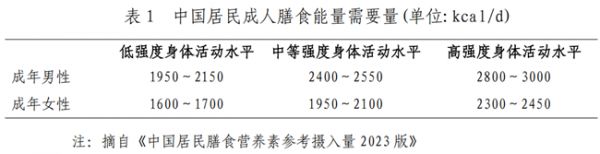

每天应该吃多少?

控制总能量摄入和保持合理膳食是体重管理的关键。减重期间控制总能量摄入,有三种方式:

(1)可基于不同人群每天的能量需要量(表1),推荐每日能量摄入平均降低30%~50%或降低500~1000kcal,或推荐每日能量摄入男性1200~1500kcal、女性1000~1200kcal的限能量平衡膳食。

(2)可根据不同个体基础代谢率和身体活动相应的实际能量需要量,分别给予超重和肥胖个体85%和80%的摄入标准,以达到能量负平衡,同时能满足能量摄入高于人体基础代谢率的基本需求,帮助减重,减少体脂。

(3)还可根据身高(cm)减去105计算出理想体重(kg),再乘以能量系数15~35kcal/kg(一般卧床者15kcal/kg、轻身体活动者20~25kcal/kg、中身体活动者30kcal/kg、重身体活动者35kcal/kg),计算成人个体化的一日能量。

以上方法可根据实际需要任选其一用来规划超重肥胖患者的每日膳食,以达到控制总能量摄入的目标。

减重过程中在控制总能量摄入的基础上,应注意食物摄入的多样化与平衡膳食,保证营养素的充足摄入,必要时补充复合营养素补充剂。一日三餐合理分配饮食,推荐早中晚三餐供能比为3:4:3。

哪些食物要优先选?

减重期间,鼓励主食以全谷物为主,至少占谷物的一半,适当增加粗粮并减少精白米面摄入。

保障足量的新鲜蔬果摄入,蔬菜水果品种多样化,但要减少高糖水果及高淀粉含量蔬菜的摄入。

动物性食物应优先选择脂肪含量低的食材,如瘦肉、去皮鸡胸肉、鱼虾等,优先选择低脂或脱脂奶类。

必要时,可在医生或营养指导人员等专业人员指导下,选用高蛋白膳食、低碳水化合物膳食、间歇式断食膳食或营养代餐等其他膳食减重干预措施。

哪些食物要少吃?

经常摄入高能量食物与体重增加及肥胖有关。减重期间,减少高能量食物摄入有助于控制膳食总能量。

少吃油炸食品、含糖烘焙糕点、糖果、肥肉等高能量食物(通常是指提供400kcal/100g以上能量的食物);

饮食要清淡,严格控制脂肪/油、盐、添加糖的摄入量,每天食盐摄入量不超过5g,烹调油不超过20~25g,添加糖的摄入量最好控制在 25g以下;

减少烹饪过程中烹调油、盐、糖用量,多选用蒸、煮、熘及水滑等烹调方式,少油煎炸,并减少高脂肪食物用量。

采购时主动阅读食品的营养标签,选择脂肪、碳水化合物和(或)糖、钠含量低的食物,尽量不选或少选油炸食品、加工肉制品、含糖烘焙糕点、蜜饯、糖果、冰淇淋及含糖饮料等。

严格限制饮酒。每克酒精可产生约7kcal能量,远高于同质量的碳水化合物和蛋白质产生的能量值。酒精除可以带来能量以外,其他对人体有用的营养素含量极少。

怎样的饮食行为有利于减重?

科学选择,进餐规律,定时定量,养成良好饮食行为是维持健康体重的基础。

定时定量规律进餐。保持一日三餐的时间相对固定。重视早餐,不漏餐,晚餐勿过晚进食,建议在17:00~19:00进食晚餐,晚餐后不宜再进食任何食物,但可以饮水。如饮水后仍饥饿难忍或有低血糖风险者,可以适当选择进食少许低能量高膳食纤维食物。

不论在家或在外就餐,都应力求做到饮食有节制、科学搭配,不暴饮暴食,不随意进食零食、饮料,避免夜宵。

进餐宜细嚼慢咽。摄入同样食物,细嚼慢咽有利于减少总食量。减缓进餐速度,可以增加饱腹感,降低饥饿感。

适当改变进餐顺序。按照“蔬菜-肉类-主食”的顺序进餐,也有助于减少高能量食物的进食量。

如何运动才能减重?

身体活动不足或缺乏和久坐的静态生活方式是肥胖发生的重要原因。

肥胖患者减重的运动原则是以中低强度有氧运动为主,抗阻运动为辅。每周进行150~300分钟中等强度的有氧运动(如跑步、骑车、快走、游泳等),每周5~7天,至少隔天运动1次。

抗阻运动每周2~3天,隔天1次,每次10~20分钟。每周通过运动消耗能量2000kcal或以上。

每天静坐和被动视屏时间要控制在2~4小时以内。对于长期静坐或伏案工作者,每小时要起来活动3~5分钟。

对于存在运动风险的人群应适当降低运动强度、缩短每次运动时长、增加运动频率,必要时在专业人员指导下制订个体化运动方案。

运动减重贵在坚持,应选择和培养自己喜欢的运动方式,循序渐进,持之以恒,把天天运动融入日常生活。

熬夜、睡眠不足会增加肥胖风险?

经常熬夜、睡眠不足、作息无规律可引起内分泌紊乱,脂肪代谢异常,增加肥胖风险,导致“过劳肥”。肥胖患者应按昼夜生物节律,保证每日7小时左右的睡眠时间,建议在夜里11点之前上床睡觉。

减重速度越快越好吗?

科学减重需遵照循序渐进的原则,减重速度并非越快越好,过快的减重速度易对机体器官组织造成损伤,甚至危及生命。短期内快速减重,体重的降低主要是由于机体水分的丢失而非脂肪组织的减少,一旦恢复正常饮食,身体为了维持正常运作,将重新补充水分,体重会快速反弹。

孕妇、乳母、老年人及患有慢性代谢性疾病的人群,应在医生或营养指导人员等专业人员的指导下科学减重,避免不合理的减重对健康造成损害。

怎样的减重速度比较合理?

较为理想的减重目标应该是6个月内减少当前体重的5%~10%,合理的减重速度为每月减2~4kg。

减重速度因人而异,一般分为3种情况:第一种是体重平稳下降,每周减0.5~1kg;第二种是减重初期的1~2个月体重无明显变化,之后体重才开始下降,而且下降速度较快;第三种是体重最初下降较快,可达每周下降1~2kg,随后体重停止下降,进入为期数周甚至数月的平台期,突破平台期后体重继续下降。

为避免减重速度过快对机体造成损害,同时也增加减重者的信心,建议在减重初始时设立体重减轻约每周0.5kg的目标,但随着机体非脂肪组织的减少,机体对能量变化的反应减弱,需要增加能量消耗或进一步限制能量摄入来继续减轻体重。

如何做好自我监测?

自我监测是体重管理与维持的重要步骤之一。减重期间,自我监测不仅包括对体重变化的监测,还应包含食物摄入量以及身体活动情况的监测。此外,还要关注体脂率和肌肉量的变化,做到减少肌肉的流失,维持机体的肌肉量和基础代谢率。减重者应清楚地了解减重的过程和机体正常的生理变化,循序渐进,逐步减至正常体重。

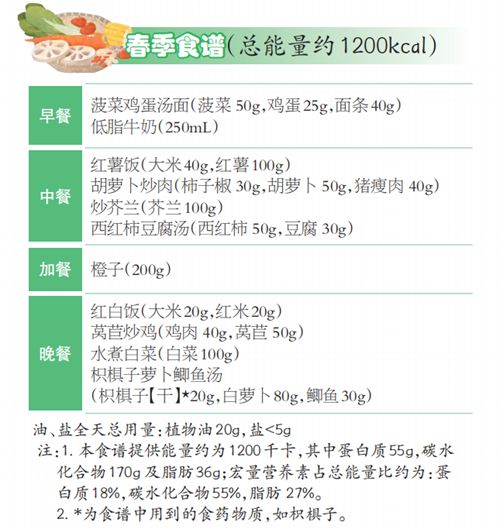

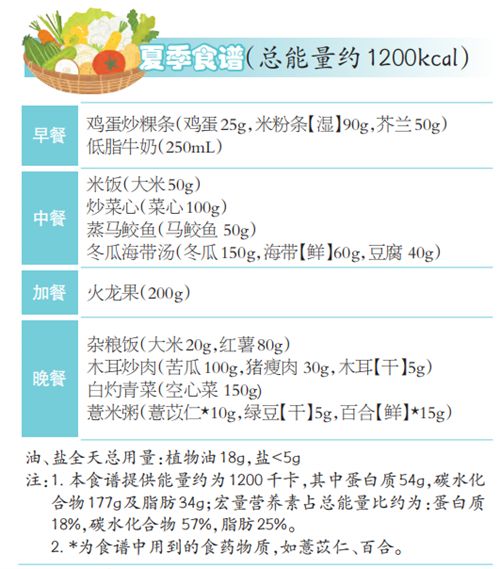

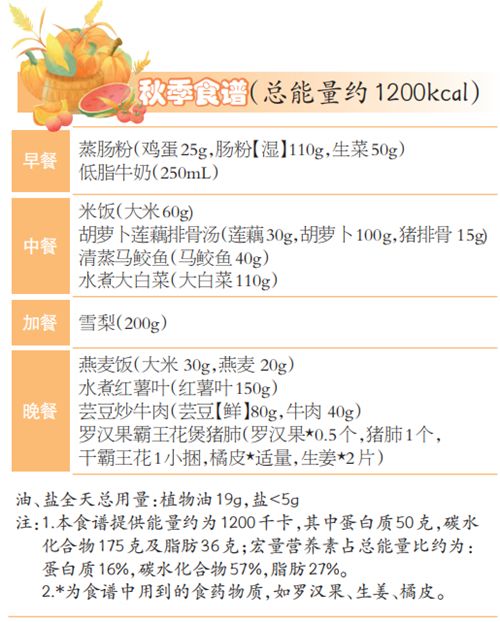

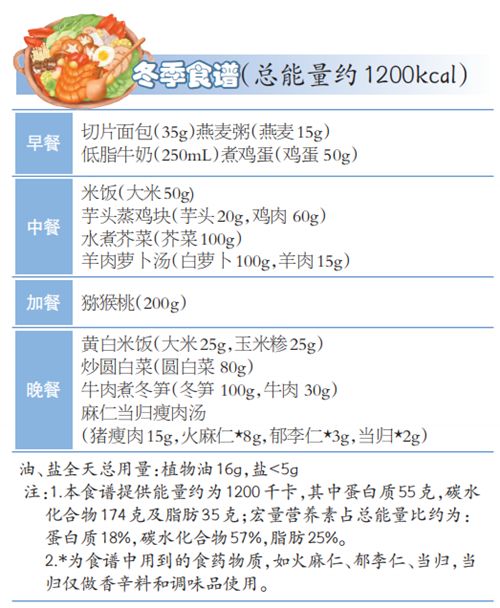

华南地区三餐四季减重食谱

华南地区的居民素来有喝汤的习惯,主食以大米为主,常吃新鲜蔬菜、水产品,口味偏向于清淡,部分地区嗜好辛辣。下表中制定的食谱遵循成人肥胖患者食养原则,合理搭配本地区特色食材,并控制了油、盐、糖使用量。想瘦身的你不妨按照食谱,亲自下厨试一试!

(参考来源:《成人肥胖食养指南(2024年版)》)

相关知识

汉中市人民医院健康管理师告诉您:“科学减重 吃动平衡”

如何科学瘦身?国家健康科普专家程景民为您解答!

科学守护健康!瘦吧科技跨领域专家揭秘“吃动平衡”行动指南!

关于减肥的“坑”您踩过几个?“科学减重宝典”助您健康享“瘦”

吃动平衡 科学管理体重

关于减肥的“坑”您踩过几个?“科学减重宝典”助您健康享“瘦”

【健康科普】科学减重 享“瘦”健康人生

科学减重,健康享「瘦」

国家出手教减肥,轻松科学减重食谱全攻略!

科学守护健康!跨领域专家揭秘“吃动平衡”行动指南!

网址: 国家出手教您——科学减重 吃动平衡 健康享“瘦” https://m.trfsz.com/newsview1685363.html