从箱根驿传的喧嚣到NCAA越野跑的沉静:中国高校跑步该如何扎根大地?解析美国大学越野跑体(NCAACrossCountry)

本文较长,更适合一边跑步一边听

在全球化浪潮下,体育赛事作为文化交流的重要载体,其模式的跨国借鉴日益频繁。但历史经验反复证明:任何成功的体育范式都深深植根于本土的文化土壤、社会结构与教育生态,盲目移植往往会出现 “南橘北枳” 的困境。

日本箱根驿传以百年公路接力的传奇叙事、集团主义的精神象征,成为亚洲高校体育的标杆。然而当这一模式被置于中国高校体育的现实语境中,其 “精英圈层化” 的选拔机制与 “大规模城市封路” 的运营模式,与中国 3000 余所高校的层级差异、超大城市的交通压力形成尖锐矛盾 —— 资源过度倾斜会背离 “全民体育” 初衷,高额封路成本更让多数高校望而却步。

与之形成鲜明对比的是美国NCAA越野跑(NCAACrossCountry)体系。这项始于 1938 年的百年赛事,以 “自然竞技场+分级竞技+体教融合”为核心逻辑:DI/DII/DIII三级联赛覆盖不同层次高校,团队积分制(前5名选手名次总和决胜负)强化集体协作,依托校园山林、郊野小径的赛道设计规避城市干扰。其本质是一套与教育深度绑定、与自然和谐共生、与校情灵活适配的生态系统,这与中国高校 “普及与提高并重” 的体育发展方针高度契合。

本文将以系统剖析NCAA越野跑的近百年演进逻辑,以及箱根驿传模式在华的 “水土不服” 为切入点,对比两种模式在赛道选择、赛制设计、文化适配性上的本质差异,最终提出中国高校跑步运动的本土化路径 —— 让越野跑回归自然环境与地貌、让竞技融入教育、让团队精神取代个人英雄主义,生长出属于中国高校的体育根脉。

一、NCAA越野跑:回归自然与团队的百年体育哲学

NCAA越野锦标赛(NCAA Cross Country Championships)可以说代表着全球高校跑步运动的最高专业水准,其核心魅力源于对“自然竞技场”和“体教融合”的双重坚守,与普通大众越野跑(TrailRunning)存在本质差异:

1.分级体系与精英化赛道设计(DI/DII/DIII明确界定)

NCAA越野跑分为DI(最高级别)、DII、DIII三级,其中DI赛事(如斯坦福、北亚利桑那等顶尖高校参与)的赛道堪称自然地形教科书:

◦地形复杂性:不同于平坦公路或简单山地径,DI赛道融合起伏草地、泥泞小径、湿地、林地坡地及岩石路段(例:威斯康星州立大学的“Nuttycombe越野场”包含缓坡与急降,印第安纳州立大学的“RimRockFarm”以六座池塘与覆盖桥闻名)。男子10公里、女子6公里的距离(DI标准)要求选手在非均质地面保持节奏——科罗拉多大学的高海拔赛道(模拟高原适应)、斯坦福大学的湿地绕行路线(考验步幅控制力)、北亚利桑那大学的山间轨迹(技术下坡冲刺),每条赛道都是对耐力、地形应变力和战术智慧的三重考验。

◦自然原生性:无需人工改造或大规模封路,赛道直接利用校园周边自然地貌(如BYU山地训练基地、维拉诺瓦大学校园林地),回归跑步与大地对话的原始本质,更贴近运动的纯粹性。

2.独创积分制:团队协作的终极博弈

NCAA越野赛的核心规则——团队积分制——将个人表现与集体命运深度绑定:

◦每队前5名选手名次相加,积分最低者夺冠;同分则比较第6名选手名次(第6人成“决胜因子”)。这意味着:

▪顶尖选手价值最大化:如斯坦福队选手以个人冠军贡献1分,可大幅拉开积分优势;

▪梯队深度决定上限:第五名选手若落后对手20名,可能直接葬送冠军(参考阿肯色大学2019年因第五棒失位痛失冠军案例)。

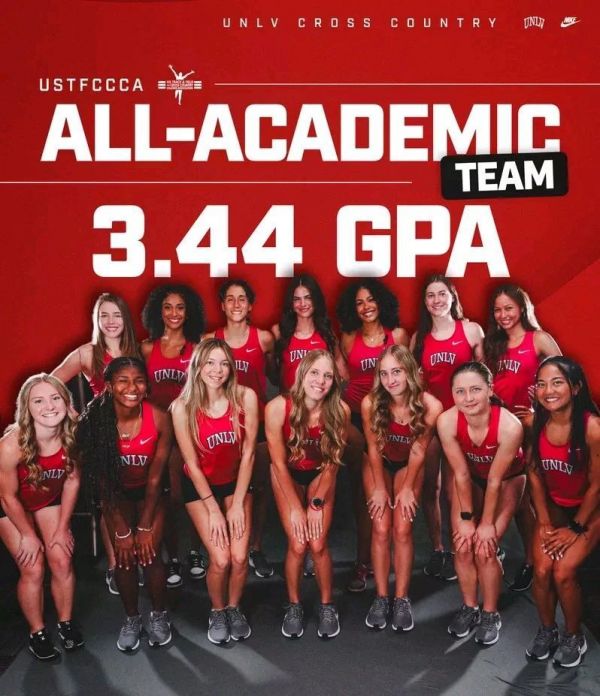

◦团队战术的精密艺术:维拉诺瓦女子队“六连冠”依靠5人始终保持集团前列的默契配合;杨百翰2024年包揽男女双冠时,6名主力选手中5人入选“学术全美阵容”(GPA≥3.2,需完成至少50%竞赛场次),证明学术与体育融合绝非口号,而是精英运动员的日常生存法则。

3.历史根基:体教融合的标杆实践

◦近

百年传承与教育绑定:赛事始于1938年(男子首赛),始终强调“学生运动员”本质。选手需满足严格GPA要求(DI最低学术门槛为核心课程GPA≥2.3),训练日程需适配课业安排。斯坦福、哈佛等名校选手既是赛场猛将,更是课堂优等生——阿肯色大学为越野队员配备专属学术导师,确保平衡训练与学业;BYU双冠团队中,多名主力同时入选全美学术阵容,印证“教育优先”的核心价值观。

◦体育精神的人格塑造:教练马克・韦特莫尔所言极是:“越野跑教会孩子如何在不确定地形中找到节奏——人生何尝不是如此?”赛道的不确定性(突遇风雨、泥泞路段改道)成为培养应变力、坚韧精神与团队责任感的天然课堂。

二、NCAA越野跑vs普通越野跑:澄清认知误区许多人混淆“NCAA越野跑(CrossCountry)”与大众概念中的“越野跑(TrailRunning)”,两者在目标、规则、竞技层级上存在根本差异:

维度

NCAA越野跑(DI/DII/DIII体系)

普通大众越野跑(TrailRunning)

定位

大学校际竞技(最高DI级)

休闲、健身、长距离探险

距离

DI:男10km/女6km(短程高强度)

通常更长(10km~百公里级如50km/100km)

地形复杂度

混合草地、林地、湿地等多变技术路段(标准化赛道设计)

高山、岩石、荒野等自然原始地形(侧重探险性)

竞赛规则

团队积分制(前5名名次总和决胜负)

个人计时赛为主,部分设团队接力但规则松散

组织性质

系统化校际联赛(区域→全国锦标赛)

商业赛事、俱乐部活动或民间自组织

目标导向

追求竞技成绩、团队荣誉与学术平衡(体教融合)

自我挑战、风景体验、社交互动

装备要求

轻量化跑鞋(侧重抓地力而非缓冲),禁止辅助工具(杖等)

山地越野鞋、水袋、导航设备等长距离装备依赖

✅核心区别:NCAA越野跑是中距离、高强度、团队积分驱动的标准化竞技赛事,依托校园自然环境与分级联赛体系,服务于大学运动员培养与校际体育精神传承;普通越野跑更偏向长距离、低组织化的个人体验型运动,强调户外探索与自我实现。中国高校跑步的未来应锚定前者的专业性与教育价值。

三、箱根驿传:为何在中国不合时宜?日本箱根驿传虽具独特魅力(百年历史、公路接力、国民精神象征),但其模式在中国面临系统性水土不服:

1.城市承载能力鸿沟

体育赛事的规模与形态,始终受限于城市空间的物理承载力与社会运行的隐性规则。箱根驿传的公路接力模式在东京得以存续,依赖的是其独特的城市肌理与社会共识,而这恰恰构成了在中国超大城市复制该模式的天然屏障。

箱根驿传的21个赛段如同一条贯穿关东平原的运动血管,其中6个核心赛段直接穿越东京都心区的千代田、中央区等政治经济枢纽。为保障赛事安全,东京警视厅每年需调动 3000 余名警力构建 “移动安全屏障”,协调超过 1000 台交通管制车辆进行动态封路,仅交通疏导一项的人力成本就占赛事总预算的 35%(2025 年网易体育专项报道数据)。这种大规模的社会资源投入,建立在东京市民对百年赛事的文化认同与通勤妥协之上 —— 调查显示,83% 的东京受访者表示 “愿意为箱根驿传调整当日出行计划”。

但在中国超大城市,这种 “集体妥协” 的社会基础并不存在。北上广深等城市的核心区人口密度是东京都区部的1.5-2 倍,早晚高峰的路网饱和度常年维持在90% 以上。不少城市马拉松因占用主干道,引发沿线社区市民的大量投诉,暴露出中国城市 “赛事需求” 与 “民生保障” 之间的尖锐矛盾:当箱根驿传式的封路规模叠加中国城市的人口密度,其对社会运行的干扰将呈几何级放大。

更关键的是城市空间哲学的差异。东京通过 “职住混合” 的规划理念,为大型赛事预留了弹性空间;而中国多数城市仍处于 “单中心扩张” 阶段,核心区道路资源的 “时空不可替代性” 极强。箱根驿传依赖的 “临时占用主干道” 模式,与中国城市 “道路资源全民共享” 的治理逻辑存在根本冲突。

相比之下,NCAA 越野跑的 “自然赛道” 模式提供了另一种可能。斯坦福大学的越野赛场嵌入校园湿地与林地,赛事期间仅需封闭 3 条校内小径;科罗拉多大学利用博尔德市郊外的山地公园,通过与市政部门的长期合作,实现 “赛事不影响市民日常通行”。这种对城市核心路网的 “零占用” 特性,完美适配中国高校 “校园与城市无缝衔接” 的空间现状 —— 云南大学翠湖山林赛道、浙江大学紫金港湿地路线的实践已证明:依托自然地形的越野赛事,能将社会干扰度降低至公路赛事的 1/20。

当体育赛事从 “占用城市” 转向 “融入自然”,其与城市的关系便从 “对抗” 转为 “共生”。这正是 NCAA 越野跑给予中国高校的重要启示:在城市承载能力的硬约束下,唯有跳出 “公路接力” 的路径依赖,转向校园绿地、郊野公园等 “低干扰空间”,才能实现高校跑步赛事的可持续发展。

2.精英圈层化与普及目标背离

体育赛事的参与门槛,往往折射出其背后的价值取向 —— 是少数人的狂欢,还是多数人的舞台?箱根驿传与 NCAA 越野跑在这一维度的差异,直接决定了两种模式对中国高校体育生态的适配程度。

箱根驿传的赛事设计逻辑本质是 “精英筛选” 而非 “全民参与”。其217 公里公路接力的高强度属性,决定了它必须依赖少数顶尖选手的极限发挥,赛事关注度也高度聚焦于 “明星队员”“逆袭黑马” 等精英叙事。这种导向倒逼参与高校将有限的体育资源向少数选手倾斜。

这一模式若移植到中国,矛盾会被无限放大。中国3000余所高校中,“双一流” 院校仅 147 所,其余多为地方本科、高职高专,体育资源分布极不均衡:东部某 “双一流” 高校年均体育经费超5000万元,而西部某地方院校可能不足200万元。若效仿箱根驿传的 “精英选拔制”,只会加剧 “强者恒强” 的马太效应 —— 少数名校垄断赛事资源,多数院校因无力竞争而放弃投入,最终背离 “体教融合” 惠及全体学生的初衷。近年来国内部分高校联盟赛事出现的 “强者恒强” 现象已敲响警钟:2024 年某区域大学生田径联赛中,前八名均为同一批 “双一流” 高校,普通院校选手的参与感持续弱化。

反观NCAA越野跑的分级竞技体系,恰恰破解了这一困局。NCAA越野跑则构建了一套 “金字塔式” 的开放体系,其 DI/DII/DIII 三级联赛如同精密咬合的齿轮,覆盖了美国 1100 多所高校。

DI 级别汇聚斯坦福、阿肯色等传统豪强,DII 吸纳区域性院校,DIII 则面向规模较小的文理学院,每个级别都有独立的全国锦标赛。更关键的是,三级联赛之间并非隔绝的 “玻璃天花板”—— 表现优异的 DII/DIII 院校可通过积分体系升级参与更高水平竞争,而 DI 院校若持续表现不佳也可能降级。这种 “动态流动” 的机制,让威廉姆斯学院(DIII)这样的地方性文理学院,也能在 2023 年全国锦标赛中击败多所 DI 名校获得第六名,创造 “以弱胜强” 的经典案例。

这种多层次体系的智慧,恰恰击中了中国高校体育的痛点—— 这种 “每所学校都有机会” 的机制,才能真正激活 3000 余所高校的体育潜力。

从箱根驿传的 “精英特权” 到 NCAA 的 “全民竞技”,本质是体育价值观的选择:中国高校跑步运动需要的,不是少数名校的 “封神榜”,而是让每所学校、每个学生都能在赛道上找到自己位置的 “成长树”。当NCAA 的积分体系让DIII 选手也能站上全国领奖台时,它传递的正是体育最本真的精神 —— 不是战胜所有对手,而是让每个参与者都有机会成为更好的自己。这,才是中国高校跑步运动应追寻的方向。

3.文化基因与健康理念冲突

体育赛事作为社会价值观的镜像,其背后的文化基因往往决定了与异质环境的适配边界。

箱根驿传的叙事体系始终缠绕着 “极限牺牲” 的精神图腾。从赛事诞生之初,“奔跑到终点后晕倒”“呕吐着完成接力” 等场景就被刻意塑造成英雄主义的注脚,这种对身体极限的极致突破,与日本社会 “集团利益高于个体” 的集体主义文化高度同构 —— 选手的痛苦与透支被转化为对团队的忠诚证明,悲壮感成为赛事最核心的情感共鸣点。然而这种价值取向移植到中国青少年体育中,却可能引发严重的认知偏差:当 “吐血奔跑” 被当作励志范本,当 “轻伤不下火线” 被奉为圭臬,科学训练的边界会被模糊,“健康第一” 的体育教育宗旨可能异化为对身体的非理性消耗:不应盲目复制极限透支模式。

NCAA越野跑则构建了一套 “可持续竞技” 的健康哲学。维拉诺瓦大学女子队在1989-1994年六连冠期间,教练马蒂・斯特恩的训练手册里明确标注 “每周必须包含 2 天完全休息”,甚至在锦标赛前一周主动降低训练强度,通过瑜伽和拉伸强化恢复。这种对 “长期发展” 的重视,与其 “体教融合” 的底层逻辑一脉相承 —— 在NCAA体系中,运动员首先是 “学生”,其身体机能的可持续性不仅关系到赛场表现,更影响着未来数十年的人生质量。正如科罗拉多大学传奇教练马克・韦特莫尔所言:“我们培养的不是昙花一现的冠军,而是能跑一辈子的人。”

4.高成本不可持续性

箱根驿传的超长距离(217公里公路接力)、豪华转播包装及大规模安保后勤,导致单场赛事综合成本极高。中国高校若跟风复刻,需投入巨额资金(远超普通赛事预算),且难以获得日本企业长期稳定的商业赞助生态支持。

NCAA越野赛依托自然赛道、精简运营(志愿者为主+校园资源复用),

四、中国高校跑步的突围之路:借鉴NCAA模式的本土化实践路径NCAA越野跑的80多年积淀为中国提供了一个可行的蓝图:

1.赛道选择:回归自然,激活本土地貌多样性

中国拥有全球最丰富地形资源——东北林海、江南湿地、西南喀斯特、西北草原等,每所高校周边皆可开发特色自然赛道。北京大学未名湖、浙江大学紫金港湿地、云南大学翠湖山林等现成资源,无需巨资改造即可转化为越野训练场。

避免误区:无需模仿箱根驿传追求“壮观公路场景”,专注山林/校园后山/城郊绿地的自然起伏,让跑步回归“脚踏实地”的本真体验。

2.赛制设计:引入积分制,重塑团队协作文化

推行5人团队积分规则(前5名名次总和决胜负),扭转当前“重个人明星轻梯队建设”的高校跑步生态。积分制倒逼高校重视梯队厚度(第五名选手训练成核心课题)。

结合校情分级实施:初期以校园赛(1-2公里短程体验)吸引参与,逐步扩展至区域联赛(5-6公里),最终衔接全国锦标赛架构(参考DI/DII/DIII渐进体系)。

3.组织机制:低成本、高参与的联盟协作

建立区域性高校越野联盟(如“长三角校园越野共同体”),共享赛道资源、轮值主办赛事、分摊运营成本。

压缩非必要开支:取消商业豪华补给、简化颁奖仪式,聚焦“纯粹竞技+团队成长”内核——这正是NCAA赛事保持百年活力的运营精髓。

4.价值根基:强化体教融合,重构跑步育人逻辑

将学业表现与参赛资格严格绑定(设定GPA最低线,如核心课程≥2.5),扭转“体育特长生=学业落后”偏见。参考BYU模式:学术与体育成就并重的选手更易获得认可,形成“优秀学生→优秀运动员→全面人才”正循环。

教练团队专业化:引入具备运动科学背景+教育情怀的复合型教练(如阿肯色大学学术导师联动制),设计兼顾竞技提升与身心健康的训练方案。

5.文化引导:塑造理性跑步观,超越狂热叙事

通过赛事传播强调可持续进步、团队协作、应对不确定性等价值观,替代“极限牺牲”的煽情渲染。校园媒体可制作“越野战术讲堂”“学术运动员榜样”等内容,引导学生理解:跑步的价值在于长期自我完善,而非短期峰值表演。

结语:在校园山野间播种中国高校跑步的未来当箱根驿传的霓虹车流逐渐模糊中国高校跑步的方向,NCAA越野赛的山野自然赛道却始终清晰昭示着一条务实之路:扎根自然、聚焦团队、融合教育、分级发展。中国不需要复刻日本公路接力的喧嚣狂欢,而应回归跑步运动的原始本质。

让我们放下对舶来模式的盲目崇拜,重新认识“NCAA越野跑”的真正内涵——这不是普通山野徒步的延伸,而是一套严谨的体育教育科学体系:它通过标准化分级赛道定义竞技高度,用独创积分规则丈量团队深度,以体教融合原则守护教育初心。唯有将这份专业性嫁接到中国广袤的自然地貌与高校土壤中,中国高校跑步才能真正长出自己的根系,从“一时热潮”转化为“百年树人”的坚实传统。

-文章结尾-

免责声明:本内容来自腾讯平台创作者,不代表腾讯新闻或腾讯网的观点和立场。

举报

举报

相关知识

从箱根驿传的喧嚣到NCAA越野跑的沉静:中国高校跑步该如何扎根大地?解析美国大学越野跑体(NCAACrossCountry)

2024 七大越野跑鞋,开启徒步新时代

使用这些技巧练习越野跑

越野挑战:基于《丹尼尔斯经典跑步训练法》的完美越野计划

【越野鞋 跑步鞋 徒步鞋】越野鞋、跑步鞋和徒步鞋有什么区别 买哪个好

简单健康的户外健身方式――越野跑运动

越野跑的好处:可以提高核心力量,避免跑步膝

浙江人为啥越跑越欢

科学跑步,越跑越健康!市民体育科学大讲堂来到宝山

越野跑运动——简单健康的户外健身方式

网址: 从箱根驿传的喧嚣到NCAA越野跑的沉静:中国高校跑步该如何扎根大地?解析美国大学越野跑体(NCAACrossCountry) https://m.trfsz.com/newsview1696556.html