公司初印象——奈雪的茶 2014年,赵林和彭心夫妇在深圳创办 奈雪的茶 。2021年6月,公司在港交所上市。截止2024年底, 奈雪的茶 总股本...

2014年,赵林和彭心夫妇在深圳创办奈雪的茶。

2021年6月,公司在港交所上市。

截止2024年底,奈雪的茶总股本17.08亿股,其中赵林和彭心夫妇直接和间接持有10.07亿股,持股占比58.99%。

除此之外,25年2月离职的公司执行董事邓彬持有0.1%的股份,其他一些员工通过2020年购股权计划和限制性股票计划持有少量公司股票,其中前者的行使价为0.81港元,后者的行使价为2.24港元至19.80港元。和购股权计划不同,限制性股票计划是需要员工提前出钱按照相关价格购买的。

截止6月18日收盘,公司股价1.22港元,也就是所有参与限制性股票计划的员工,都被深深套牢了。相比公司上市的开盘价18.98港元,现在的股价只剩下当初的6.5%左右。

即使是现制饮品行业,也有着走向两个极端的完全不同的商业模型。如果说蜜雪冰城代表着数轴的一端的话,那么奈雪的茶一定在数轴的另一端,泾渭分明。

很多时候,即使定位差距巨大的商业模式,因为满足了不同层次的需求,都可以获得成功,这是使得商业社会缤纷多彩的最重要的原因。

但是,在现制饮品行业,过去很长一段时间的财务数字证明,奈雪的茶的商业模型并不成功。

从2018年到2024年,除了2023年盈利1100万之外,其他年份都是亏损,总共亏了63亿。其中,公司21年上市的时候,产生了一笔45亿左右的可转换优先股的转换成本,扣除这一部分非经营亏损,6年时间公司总共亏了18亿。

蜜雪冰城的思路是做品牌和供应链,依靠低价和精简的SKU,从底线城市做起,用农村包围城市的思路,通过加盟的方式进行扩张,直营店仅作为公司洞察行业的窗口。公司不靠加盟费,而是主要依靠销售原料和设备获得收入,加盟商的资金门槛相对较低。

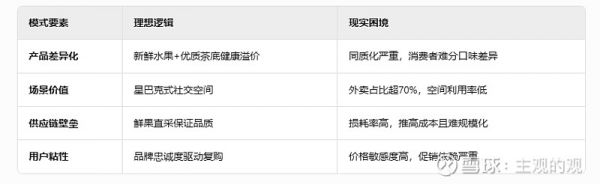

奈雪的茶主要做直营(23年7月才开始做加盟)定位高端,主打原料健康的鲜果茶,单价较高,同时门店面积较大,希望门店成为社交场所。加盟费比较高,加盟商的初始投资较高,运营成本也比较高。

公司财报中一些描述如下:

“堅持打造高品質、高性價比的健康產品,以新鮮水 果代替糖漿,以優質茶葉代替茶粉茶末,以 新鮮牛奶代替奶精,堅持更低糖的配方。”

“ 我們通過經營的現制茶飲店,為客戶及社區打造適合聚會和舒適的社交場所。 ”

所以正如雪球网友@余生的江湖 所讲:本质上,还是“万店连锁”和“连锁”不是一回事,虽然都是做奶茶,但也不是一个生意。

本质上,在竞争激烈的现制饮品市场,奈雪的茶的品牌影响力尚不能够产生足够的品牌溢价,以覆盖高端新鲜水果带来的原料成本和人力成本的增加,而较高的产品定价又影响门店单量的快速增长,使得单店盈利模型始终没有走通。

公司在24年财报的业务回顾中,这样讲到:

“ 2024年度消費市場表現疲弱,更多的顧客傾向於謹慎消費或目的性消費,且COVID-19疫情後,消費者習慣發生一定改變,購物中心等線下消費場景的人流量尚未完全恢復,消費市場需求端有所收縮。另一方面,新品牌及跨界品牌持續湧入現製茶飲行業,使得行業競爭加劇,導致本集團門店收入承壓。 ”

消费降级是事实和客观的外部环境,但是公司亏损的主要原因还是盈利模型太脆弱,逻辑上,这样的商业模型在现制饮品行业价值不大。

列举一些2023年和2024年的经营数据作为参考:

每店平均每日订单量从2023年的344.3单降低到270.5单,降幅21%;(2024年蜜雪冰城367单。)

每笔订单平均价格从2023年29.6元降低到26.7元,降幅10%; (2024年蜜雪冰城11.4元。)

每店每日营业额从2023年的10191元降低到7222元。(24年蜜雪冰城为4184元。)

经营数据的拉胯反应在财务数据上,就是收入同比下降4.7%(49亿 vs 52亿),成本反而同比上升6.45%(18.09亿 vs 16.99亿),归母净利从0.13亿转为亏损9.17亿。

为了改善业绩,公司采取了以下措施:

第一、关闭绩效较差的门店(会产生减值损失,23年/24年分别为880万/1.06亿).

24年自营门店从1574家减少至1453家,关闭121家。根据24年年报的表述,公司在25年会继续这个动作。

第二、在低线城市开放加盟。

2024年,加盟门店从81家增加到345家。

这个操作就很迷。因为公司的高端定位,因此直营门店都分布在一线、新一线和重点二线城市,很明显这是基于消费能力的考虑。

但是,现在公司在高线城市的门店都在关闭,却把低线城市开放给加盟商,不明显是坑钱吗?

第三、大力推广“Green”店型,这种门店面积较小,在深圳试点改造效果显著,业绩增长且复购率高。2025年,计划在一线及新一线城市写字楼商圈改造200-300家店,满足多时段用餐需求,提升门店盈利水平。

这个措施,基本上是探索新类型门店的单店盈利模型了,这基本上是对公司原有商业模式的否定。

未来公司能否业绩反转,除了关店之外,主要就看这类新型门店的探索结果了。

这才是需要保持密切关注的。

看完奈雪的茶2024年财报之后,我问了腾讯元宝几个问题, 我觉得元宝给出的答案很有价值,摘录如下:

问题:

奈雪的茶一直亏损的主要原因是什么?感觉商业模型并不完善?高端现制茶的逻辑是否存在问题?如果直营不能解决盈利问题,在低线级城市搞加盟的道路应该也是走不通的吧?

元宝的回答:

奈雪的茶持续亏损的核心原因并非单一因素,而是高端现制茶饮商业模式的结构性矛盾与运营成本的失衡所致。以下从商业逻辑、成本结构、市场竞争三方面深度剖析:

一、亏损核心原因:成本与定价的错配

1. “高端定位”与成本失控的矛盾

第三空间成本:对标星巴克的“第三空间”策略(大店型、核心商圈),租金+装修成本占营收15-20%(行业平均10%以下)。

原材料占比过高:新鲜水果、优质乳制品成本占比超35%,远高于蜜雪冰城(20%以下),且损耗率难控。

人力密集:现制茶饮需人工剥果、现萃茶底,人力成本占比25%(瑞幸仅15%)。

2. 客单价天花板 vs 下沉阻力

一线城市客单价30-35元已触顶(喜茶降价后主力价格带降至15-25元),但下沉市场对20元以上茶饮接受度低(蜜雪冰城客单价6-8元)。

高端故事失效:消费者对“水果+茶”的健康溢价认知减弱,行业陷入同质化内卷。

二、直营模式的盈利困局:为何加盟也难解?

直营的致命伤

结论:成本结构天然侵蚀利润,即便无加盟分成仍难盈利。

低线城市加盟的伪命题

消费力错配:三四线城市茶饮价格锚点是蜜雪冰城(6-8元),奈雪加盟店若卖20元,日销需达400杯才可能盈利(蜜雪200杯即可),但下沉市场高客流点位极少。

管理成本反升:加盟店需保证原料品质(如鲜果供应)、品牌调性(装修标准),总部管控成本不降反增(参考喜茶加盟店仍要求50万启动资金+核心商圈)。

蜜雪冰城的护城河:2.2万家店形成的供应链成本优势(原料自产+冷链全国覆盖),奈雪无法复制。

三、商业模型根本缺陷:高端现制茶是伪需求吗?

本质问题:高端茶饮未能建立真正的差异化壁垒(如星巴克的商务场景绑定或瑞幸的效率革命),却背负了远高于普通茶饮的成本结构。

四、破局方向:收缩战场,重构成本

放弃全面高端幻想

聚焦高势能市场:一线城市写字楼店(Green店)压缩面积至60㎡以下,砍掉社交空间,专注外卖+自提。

价格带分层:主力产品降至20-25元(如瓶装茶9.9元),保留30元+产品仅占SKU10%。

供应链革命性降本

用冻果替代鲜果:损耗率从15%降至5%(参考古茗),口味损失可通过配方调整弥补。

自动化设备:引入自动剥果机、茶汤智能调配系统(日本已普及),人力占比压至15%。

出海需更务实策略

东南亚市场放弃高端定位,推10-15元产品(参考霸王茶姬马来西亚定价策略),复用当地水果供应链降本。

结论:赛道未死,但逻辑需颠覆

高端现制茶饮仍有需求(如一二线城市白领群体),但需彻底告别“第三空间+全鲜果”的沉重模式。

未来存活路径只有两条:

做“平价精品”:压缩一切非必要成本,客单价锚定15-20元,用效率替代溢价(瑞幸路径);

绑定超级场景:与便利店、影院等业态联营(如奈雪PRO店),降低独立门店成本。

加盟并非救命稻草,在奈雪成本结构未重构前,强推加盟只会加速品牌价值崩塌(参考乐乐茶开放加盟后品控危机)。

真正的解药是以供应链效率和产品标准化为核心,重建一个“轻装上阵”的奈雪。

$奈雪的茶(02150)$ $蜜雪集团(02097)$

相关知识

奈雪的茶

【荷马IPO解析】“新式茶饮第一股”奈雪的茶即将上市 估值超300亿元 根据港交所公开发布信息, 奈雪的茶 已于6月6日通过上市聆讯。如后续如期进展,奈雪将抢跑成为全球“新式茶饮第一股”。奈雪...

奈雪的茶战略分析

奈雪的茶频陷食安风波背后

奈雪的茶创始人彭心:把目标放在顾客和产品体验上

奈雪的茶研究报告:奈雪的茶核心八问

2021年中国新式茶饮行业品牌对比:奈雪の茶VS喜茶

奈雪,破发的茶如何救自己?

什么成就了奈雪的茶?高品质、强供应链、数字化能力

奈雪的茶股价较上市时腰斩,或跨界做新零售?

网址: 公司初印象——奈雪的茶 2014年,赵林和彭心夫妇在深圳创办 奈雪的茶 。2021年6月,公司在港交所上市。截止2024年底, 奈雪的茶 总股本... https://m.trfsz.com/newsview1757777.html