节食减重与健康长寿:科学发现与个人体验

01小江的减肥经历

◇ 减肥的决心与方法

小江,一位身材曾保持标准的女性,虽然近两年体重有所增加,但始终未超过微胖界限。然而,在一次同学聚会后,她看到昔日苗条的同学们,内心产生了身材焦虑,决定减肥,她上网搜寻减肥攻略,选择了节食与运动结合的方法。起初,小江坚持运动与节食并行,但两周后因体力不支而放弃了运动,仅保留了节食。

◇ 减肥成果与体检结果

加上她曾在网上看到过少食可以延寿的说法,更是坚定了她节食的决心。于是,她每天早餐仅以一杯豆浆为食,中午五分饱,晚餐则完全省略。经过三个月的坚持,小江成功减重十几公斤,赢得了身边朋友的称赞。然而,当她沉浸在减肥成功的喜悦中时,单位组织的体检结果却给她泼了一盆冷水。年轻的小江被诊断出患有中度脂肪肝,使小江意识到极端节食的潜在健康风险。

02节食与延寿的研究

◇ 动物实验发现

长久以来,关于饿肚子能否延长寿命的研究层出不穷。1935年,一项关于动物的实验揭示了一个有趣的现象:当小白鼠的食物摄入量减少30%~50%时,它们的寿命会得到延长,同时衰老性疾病的发病时间也会推迟。进入上世纪80年代,美国国立衰老研究所(NIA)和威斯康星大学各自独立展开了长期研究,以恒河猴为研究对象。他们发现,每天食物摄入量减少30%的猴子,其最长寿命可达43岁,这比猴群的平均寿命高出20岁。令人惊讶的是,这些猴子在30岁之后,其外貌和行为都未显示出衰老的迹象。

◇ 果蝇研究

今年5月,《科学》杂志上发表了一项重磅研究,该研究提出保持饥饿感可能有助于延长寿命。在这项研究中,研究人员人为地让果蝇经历了饥饿感,并对比了不同食物摄入量对果蝇寿命的影响。他们发现,如果果蝇终生食用低支链氨基酸(BCAA)的食物,那么由于饥饿感的存在,它们的寿命会明显长于食用高BCAA食物的同伴。这种饥饿感延寿的机制可能并不局限于果蝇这一种动物。

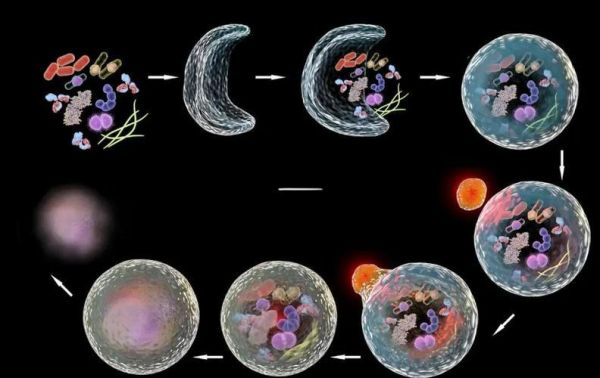

◇ 小鼠研究与细胞自噬

《CELL》杂志曾发表一项研究,该研究对292只雄性小鼠进行了饮食干预。结果显示,在摄入相同卡路里的情况下,那些一天仅进食一顿的小鼠,其体重有所减轻,胰岛素抵抗也有所减弱,并且寿命延长了11%。此外,若小鼠摄入的卡路里仅为正常饮食的70%,且依然保持一天一餐的进食频率,那么它们不仅能减肥并预防2型糖尿病,还能延长28%的平均寿命。这种饮食模式能增强细胞自噬,有助于健康长寿。

◇ 人类研究结果

为了解答一日一餐的饮食模式对人类是否有利,《营养与营养学学会杂志》上的一项研究为我们提供了线索。该研究对24,011名参与者的用餐习惯、死亡情况以及基础信息进行了深入的分析和比较。结果显示,相较于每日进食三餐的参与者,那些遵循一日一餐的人士,在全因死亡率上表现出显著的优势,少餐者的心血管健康风险较低,提示饮食频率对健康的重要性。

03一日一餐饮食模式的影响

◇ 研究发现与心血管疾病风险

这项研究分析显示,每日一餐增加心血管疾病风险,提示避免极端进餐习惯。每天仅进食一餐的参与者,其全因死亡率上升了30%,同时心血管疾病死亡率也显著攀升了83%。此外,不吃早餐会导致心血管疾病死亡率增加40%,而不吃午餐和晚餐则分别会使全因死亡风险上升12%和16%。

◇ 进食频率与健康风险

那么,是否应该推崇一日一餐的饮食模式呢?基于这些发现,研究人员着重强调了每日三餐对于维护个体健康的重要性。每一餐,无论是早餐、午餐还是晚餐,都承载着维持身体健康和良好心情的重任。因此,我们应当合理安排饮食,确保每一餐都得到均衡的营养摄入。

04长期饱食的影响与建议

◇ 健康风险

长期饱食对身体健康和心理健康都构成潜在威胁。它可能引发肥胖、高血压、高胆固醇、糖尿病以及心血管疾病等健康问题,同时还会导致脂肪肝、关节问题和增加致癌风险。控制饮食是势在必行的健康管理措施。

◇ 饮食建议

那么,如何才能吃得既健康又适量呢?我们建议大家每餐控制在“八分饱”状态。这意味着你感觉差不多饱了,但并不会觉得胃胀或难受。同时,注意以下三个日常饮食细节,将有助于你更好地控制食量:保持规律的进餐时间、选择富含膳食纤维和水分的食物、养成细嚼慢咽的饮食习惯。慢慢咀嚼食物不仅有助于更好地品味食物的味道,还能及时向大脑发送饱腹信号,从而控制进食速度和食量。

举报/反馈

相关知识

体重稳定与长寿:科学发现与健康策略

婚姻健康与长寿:科学发现与长寿秘诀

科学发现:体重与寿命有关?体重控制在多少最长寿?医生说出实情

节食与长寿1

个人健康饮食与遗传基因,哪个对你健康长寿更重要

饭量与寿命:科学研究发现减少饭量可延长寿命!

饮食控制与健康:科学少吃助长寿

老年人长寿饮食指南:节食与健康的平衡

如何实现健康与长寿?

生命科学:寿命长短与体重有关

网址: 节食减重与健康长寿:科学发现与个人体验 https://m.trfsz.com/newsview1801402.html