孕期自我监测指南:掌握母婴健康的关键信号

01孕期自我监测的重要性

孕期的宝妈们,除了遵循医嘱进行定期产检外,还可以学习一些实用的自我监测技巧。这些方法能帮助你随时了解自己和胎宝宝的健康状况,让你更加安心地度过孕期。接下来,我们将为你详细介绍这些自我监测技能,助你成为孕期健康管理的专家。

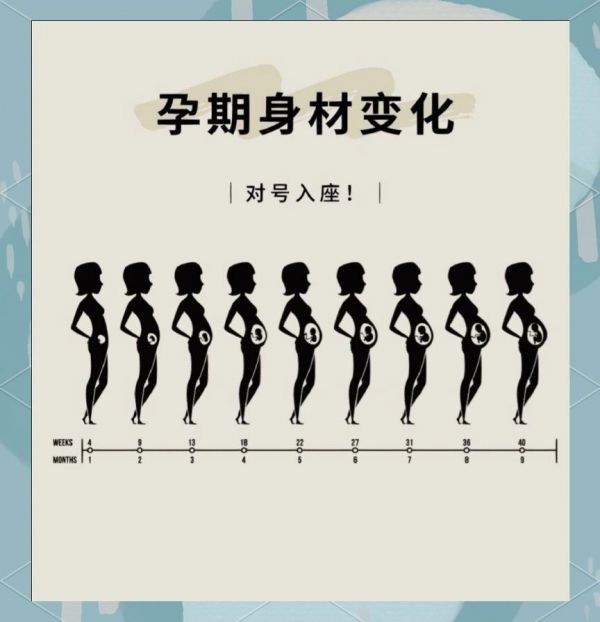

► 孕期体重管理

孕期的体重变化,不仅关乎妈妈的身材,更直接影响母婴健康。不同的孕期阶段,体重增加的标准也不同。遵循这些标准,可以帮助妈妈们更好地把握自己的体重变化。

在孕早期(1-12周),体重适宜增加2-3千克;进入孕中期(13-28周),增加幅度为4-5千克;而到了孕晚期(29-40周),体重再增加5-5.5千克是较为理想的。整个孕期下来,平均体重增加应控制在10-15千克以内。特别需要注意的是,孕28周后,每周体重增加约500克,这是正常的“长肉”速度。若发现连续几周体重无增长,可能是饮食不均衡影响了胎宝宝的发育;而若体重过快增长,则需警惕糖尿病、妊娠高血压或羊水过多等潜在风险。因此,妈妈们务必密切关注自己的体重变化,确保母婴健康。

► 腰围变化

从孕16周开始,妈妈们就可以开始定期测量腰围了。每周末,轻轻围绕脐部水平量一量,记录下腰围的变化。在孕20-24周时,腰围的增长速度会明显加快,仿佛肚子里的小宝宝在迅速成长。然而,到了孕34周之后,增长速度会逐渐放缓。

若发现腰围增长异常迅速,甚至超越了预期,这可能提示着羊水过多或双胞胎的风险,需及时咨询医生。当然,在解读腰围变化时,还需综合考虑个人怀孕前的腰围大小和体形特点,以确保准确判断母婴健康状况。

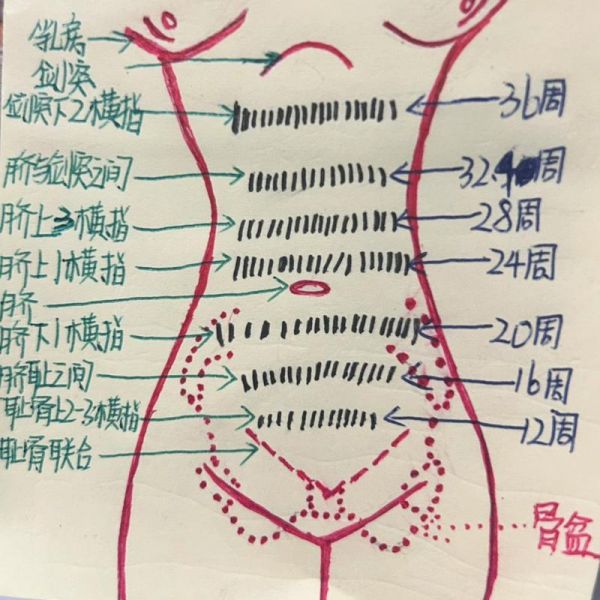

► 子宫底高度

子宫底高度,这一简单的测量指标,却蕴含着胎宝宝的“成长密码”。它指的是从耻骨联合上缘到子宫底部之间的距离,随着胎宝宝的发育而不断变化。在怀孕初期,大约第8周时,子宫底就能在耻骨上方被触及。随后,在孕20-26周这段时间里,子宫底高度每周都会稳步上升1厘米。然而,到了孕36周以后,随着胎头的下降或入骨盆,子宫底高度的上升速度会逐渐放缓,甚至可能出现下降。

为了更好地了解胎宝宝的成长状况,宝妈们可以参考以下子宫底高度的变化数据:

孕5个月末,子宫底高度位于脐下1横指;

孕6个月末,上升至脐上1横指;

孕7个月末,达到脐上3横指;

孕8个月末,位于脐与剑突之间;

孕9个月末,降至剑突下2横指;

孕10个月末,再次回到脐与剑突之间的位置。

若发现连续2周子宫底高度无明显变化,这可能预示着某些问题,建议宝妈们及时就医咨询。

► 胎动监测

在怀孕18-20周时,胎宝宝便开始在妈妈的肚子里活泼地“拳打脚踢”,这就是我们常说的“胎动”。为了监测胎宝宝的健康状况,妈妈们可以在每天早、午、晚的固定时间,选择一个安静的环境,以仰卧或左侧卧的姿势,轻轻地将手放在肚皮上,感受并数一数胎动的次数。每次数一小时,然后将三个小时的胎动次数相加再乘以4,即可得出12小时的胎动总数。

正常情况下,12小时内的胎动次数约为30次左右,这反映出胎宝宝在子宫内状况良好。然而,如果胎动次数突然变得异常频繁,这可能是胎宝宝在发出“呼救信号”,表明可能存在缺氧的情况。相反,如果12小时胎动次数少于20次,或者更少至10次以下,甚至胎动完全消失,这些都可能是严重问题的征兆,如胎盘功能不良、胎盘早剥或脐带受压等。遇到这些情况,妈妈们务必保持警惕,及时前往医院接受专业检查和治疗。

► 胎心监测

随着孕期进入第6个月,妈妈们便可以在腹部清晰地听到胎宝宝那“嘀嗒、嘀嗒”的心跳声,如同一个小闹钟在不断敲响。在正常情况下,胎心率每分钟应维持在120至160次之间,且在胎动时会有所加快,但随后会逐渐恢复至正常水平。若发现胎心率持续超过每分钟160次或低于120次,又或是心跳呈现出不规律的情况,这可能意味着胎宝宝在子宫内出现了缺氧状况。面对这种情况,妈妈们应保持冷静,及时前往医院接受专业医生的诊断与治疗。

自我监测是每位孕妇在孕期中的一项重要任务。通过掌握胎动和胎心监测的技能,妈妈们不仅能够及时发现潜在的健康风险,还能为自己和宝宝留下一份珍贵的记忆。在此,我们衷心祝愿每位妈妈都能顺利度过孕期,迎来健康、可爱的宝宝!

举报/反馈

相关知识

孕期糖尿病:孕妇自我监测的指南.docx

妊娠期高血压疾病的自我监测:家庭护理指南

【每日一课】孕期自我监测和危险信号的识别

孕期如何在家自我监测?这 4 点必须掌握

揭秘孕中期:科学算法助力母婴健康,如何准确把握关键时期?

孕期锻炼:母婴健康的关键

世界卫生日特刊:孕期必知产检时间表,确保母婴健康的关键指南

孕中期胎动变化:监测与健康指南

孕期健康监测全攻略:关键指标与方法一网打尽

孕期胎动监测指南:了解胎动变化与健康

网址: 孕期自我监测指南:掌握母婴健康的关键信号 https://m.trfsz.com/newsview1828795.html