当国家将体重管理上升为专项治理行动,这场为期三年的健康革命便超越了单纯的身体指标调控。从上海中小学取消课间零食供应,到深圳试点"健康积分"制度,一场关于生活方式的重构正在960万平方公里土地上悄然展开。

### 一、慢性病防控的经济账本

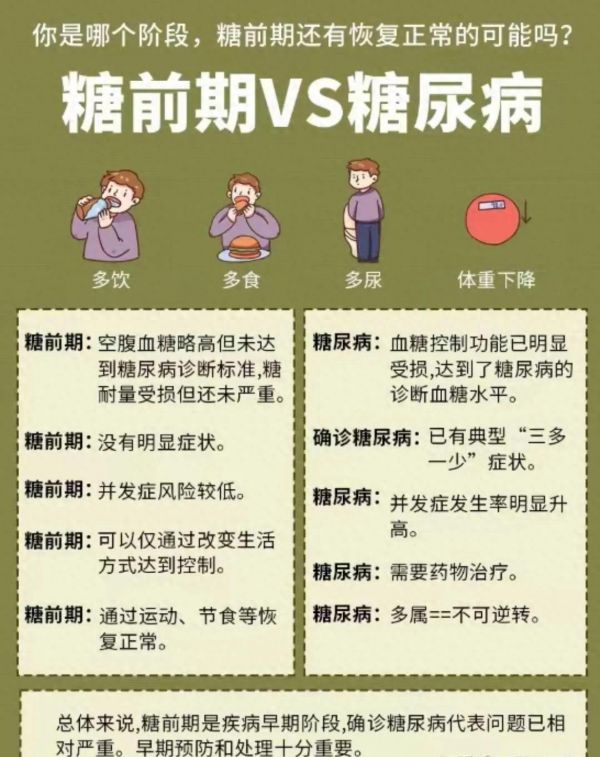

国家卫健委最新数据显示,我国医疗费用支出中75%用于慢性病治疗,其中超重引发的代谢综合征年耗资超3000亿元。北京协和医院内分泌科专家算过一笔账:将成年人体重指数降低1个单位,全国每年可减少160万例糖尿病新发病例,节省医疗支出相当于建造10个北京大兴国际机场。这组数据揭示了体重管理背后的经济逻辑——用预防性投入替代天价治疗成本。

### 二、社会治理的微观革命

杭州某科技公司引入"站立办公+工间操"制度后,员工体检异常率下降18%;成都社区食堂推出的控卡套餐,三个月内帮助23%的居民实现腰围缩减。这些毛细血管级的改变,正在重塑社会运行的基础单元。当企业KPI加入健康指标,当社区网格员转型营养顾问,社会治理正从宏观管控向细胞级健康干预进化。

### 三、健康产业的范式转换

体重管理行动催生了新的经济形态:智能体脂秤出货量同比增长300%,代餐食品市场规模突破500亿,运动社交APP日活用户达1.2亿。更具颠覆性的是商业逻辑的转变——某连锁健身房推出"达标返现"模式,会员体重管理达标即可返还年费;保险公司开发健康险种,将保费与体脂率动态挂钩。这些创新正在重新定义健康产业的价值链。

这场自上而下的体重管理运动,本质是应对人口结构剧变的适应性变革。当人均预期寿命突破78岁,当老龄化社会加速到来,身体质量指数已不仅是个人健康标尺,更成为衡量国家治理能力的新参数。从厨房到办公室,从学校到社区,每个社会单元都在经历一场静悄悄的健康觉醒,这或许将催生人类历史上最大规模的主动健康管理实践。