注意!你的“盐值”不能再高了!这份控盐小妙招请查收→

注意!你的“盐值”不能再高了!这份控盐小妙招请查收→

福建省科学技术协会 2024-10-05 11:17:44 健康 调味品 图源

民以食为天,食以味为先

盐,作为“百味之首”

是生活中不可或缺的调料

吃饭没盐,饭菜再香也难以下咽

但如果摄入过多食盐则会给健康带来很多危害

01 吃盐太多,全身“受伤”

食盐不仅是美味佳肴的重要调味品,同时为我们的身体提供了必需的钠元素,钠元素对于调节机体细胞外液的容量和渗透压、维持酸碱平衡、正常血压等也起到重要作用,但高盐(钠)摄入可增加高血压、脑卒中、胃癌和全因死亡的发生风险。

(图源:Pixabay)

有研究表明,膳食钠盐摄入量平均每增加2g/d,收缩压和舒张压分别增高2mmHg和1.2mmHg,高血压患者将钠盐每日摄入量控制在不超过6g,可获得收缩压2~8mmHg的下降效果。《中国居民营养与慢性病状况报告(2020)》指出,我国18岁及以上居民高血压患病率为27.5%,包括脑卒中、冠心病、心力衰竭、肾脏疾病在内的高血压严重并发症致残和致死率高,已成为我国家庭和社会的沉重负担。减盐是预防心脑血管病最具成本效益的公共卫生措施,已被世界卫生组织列为最具性价比的健康干预措施之一。

《中国居民膳食指南》(2022)推荐我国11岁及以上儿童和成年人每日摄入食盐不超过5g,其它年龄段儿童要更少,7~10岁儿童不超过4g,4~6岁幼儿不超过3g,2~3岁幼儿不超过2g。

02 警惕“藏起来”的盐

严格地来说,影响身体健康的是食盐中的“钠”元素,减盐的主要目标是减钠。

我国居民钠的摄入来源主要为烹饪用盐,占72%,1g普通食盐中约含400毫克钠,家中的酱油、鸡精、味精、蚝油等调味品也含有大量的钠,同样需要减少使用。家庭烹饪过程使用的奶酪、奶油、罐头食品、火腿等含钠盐量也比较高。

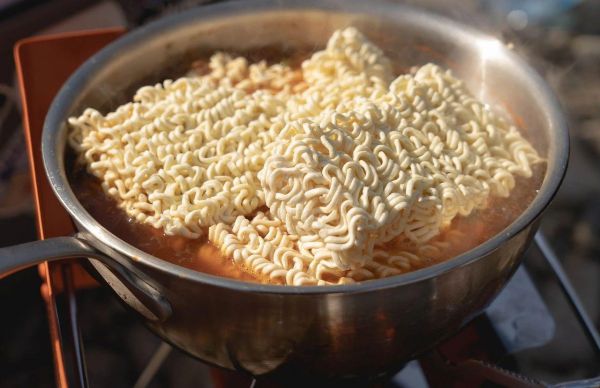

此外,盐还可能隐藏在你感觉不到咸的预包装食品中,比如方便面、面包、粉条、粉丝等,要警惕这些“藏起来”的 “隐形盐”,烹饪这些食品时要格外注意少放或不放盐。

(图源:Pixabay)

可以菜品出锅前再放盐,或使用葱、姜、蒜、辣椒、花椒等天然香料为食物提味,减少味蕾对咸味的敏感,逐步养成清淡的口味。

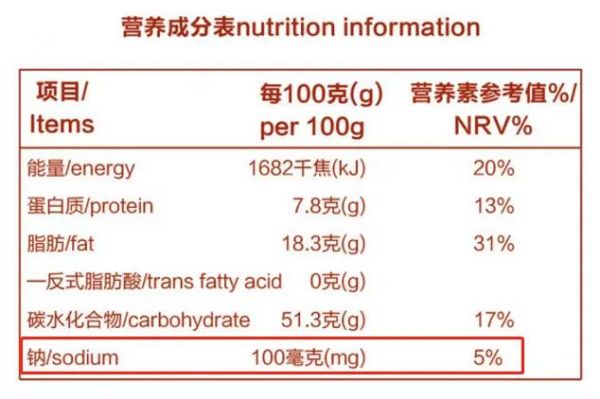

03 关注营养成分表

在选购预包装食品时,应仔细阅读食品包装上的营养标签,包括营养成分表、营养声称和营养成分功能声称等重要信息,大家可从营养标签中直接了解食品的钠含量水平,是否为低钠产品(钠含量≤120 mg/100 g(固体)或100 mL(液体))等信息,通过比对选择钠含量相对较低的食品。

注意减少选购钠含量高的酱腌菜、腌腊肉制品、蜜饯等食品,关注挂面、面包、饼干等含有较多隐形盐的食品的选购。

(图源:广东疾控公众号)

购买含盐调味品(如酱油、蚝油、豆瓣酱、味精等)时建议对同类产品进行比较,选择“钠”含量相对较低的调味品。有条件的地区可以去超市中低盐、低脂食品专柜选购健康食品。

选购预制菜时,主动了解预制菜所用的食材、配料、加工处理方式等,选择低盐烹调方式所制菜肴。

04 控盐小妙招

研究表明,减少5%至10%的烹调用盐通常不会对菜品口味产生明显影响,每个人的口味都是可以一点点逐步改变的。

如果你已经认识到了盐摄入过高危害健康,并且决心要做些什么,可以看看以下3条:

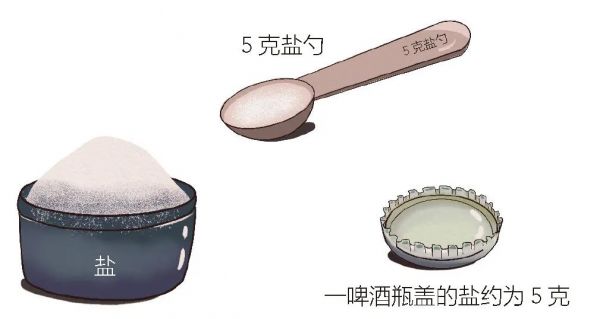

①首先,可以先学会使用限盐勺或限盐罐控制用盐量,同时记录家庭用盐情况,做到心中有数;

(图源:健康中国公众号)

②其次,要知晓酱油、蚝油等常见调味品是含盐大户,都要尽可能减少使用频次和每次使用量;

③另外,要改变一些日常生活小习惯,比如居家烹饪时临出锅前再放盐、点外卖时备注“清淡、少盐”、餐馆点餐后叮嘱服务员少放盐。

减盐,其实没那么难长期坚持还能远离许多疾病的困扰愿看到这里的你离健康更进一步~

免责声明:凡本站注明稿件来源为“科普中国”、科普类微信公众号及互联网的文章,其转载目的在于传递更多信息并促进科学普及,但并不代表本站赞同其观点或对其内容的真实性、准确性负责,亦不构成任何形式的建议。若需转载本网站所提供的内容,请确保完整转载,并明确注明来源及原作者姓名。未经许可,转载内容不得用于任何商业目的。任何单位或个人若认为本网站或其链接内容涉嫌侵犯其合法权益,请及时向本网站提交书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细的侵权情况说明。本网站在收到上述法律文件后,将尽快处理并移除涉嫌侵权的内容或链接。

相关知识

【健康中国 母亲行动】“盐值”不能高!请收好这份日常减盐小妙招

警惕盐超标,这些减盐小妙招请查收→

“盐值”超标请注意!你需要这份减盐攻略

注意!您的“盐值”已超标,这10个妙招帮你回归正常“盐值”

警惕高“盐”值 送你几个减盐小妙招

警惕高“盐”值 送你几个减盐小妙招

【六个控盐小妙招】盐...

你的“盐值”不能再高了,送你5个减盐技巧!

控盐的12个妙招

健康饮食少放盐教你6个控盐妙招

网址: 注意!你的“盐值”不能再高了!这份控盐小妙招请查收→ https://m.trfsz.com/newsview1491893.html