如何选择健康低汞的鱼类:吃鱼好处与风险解析

01吃鱼的好处和风险

鱼肉,这一深受大众喜爱的食材,不仅因其美味口感而备受推崇,更被誉为“聪明的食材”。众多研究表明,鱼肉对大脑的益处多多,甚至与健康长寿密切相关。然而,水产品中普遍存在的汞污染问题,又让人在享受美味的同时,不免产生担忧。

鱼肉不仅对大脑有益,更是健康长寿的关键。然而,水产品中普遍存在的汞污染问题确实令人不免产生疑虑。那么,如何在繁杂的鱼市中选择既健康又低汞的鱼类呢?接下来,我们将深入探讨这个问题。

△ 鱼类的营养价值

首先,了解鱼类的营养价值至关重要。在《中国居民膳食指南(2022)》中,东方健康膳食模式备受推崇,其中鱼肉和虾类被视为重要食物来源。指南建议每周至少食用鱼类2次或摄入300~500克,以满足营养需求。此外,虾、蟹和贝类等常见水产品也是优质蛋白质、脂类、维生素和矿物质的重要来源,每日推荐摄入量为40~75克。在选择时,若条件允许,可优先考虑这些营养丰富的鱼类。

《中国居民膳食指南科学研究报告(2021)》详细阐述了适量增加鱼肉摄入对健康的诸多益处:

降低成年人全因死亡风险

一项涵盖超过67万人的大型研究显示,那些每日摄入60克鱼肉的人们,相较于从未食用过鱼肉的人群,其全因死亡风险降低了12%。

减少成人脑卒中风险

一项针对40多万名18岁以上人群的荟萃分析揭示,每日鱼肉摄入量每增加100克,成人患脑卒中的风险便可降低14%。

降低中老年人痴呆症和认知功能障碍的风险

一项对中国老年人群长达5.3年的跟踪研究显示,对于65岁及以上的老年人而言,那些每周摄入鱼肉量达到或超过1份(约100克)的老人,其认知能力下降的速度明显低于每周摄入量不足1份的老人,平均降低了35%。

△ 汞污染的担忧和建议

然而,吃鱼虽然有益健康,但我们也需要注意到水产品可能受到的重金属汞污染问题。汞是一种生物半衰期长的重金属,会在水生食物链中以甲基汞的形式不断累积。几乎所有的鱼类都含有微量的甲基汞。长期摄入过量的甲基汞可能对大脑和神经系统造成损害。但总体而言,美国心脏协会认为,对于大多数健康的成年人来说,吃鱼所带来的益处仍然大于汞污染的风险。

此外,对于那些经常食用鱼肉的朋友们来说,不必过于担心汞中毒的问题。事实上,大多数汞中毒的案例都涉及到一些大型鱼类,而非所有鱼肉都会导致汞中毒。在海洋生态系统中,大型鱼类由于处于食物链的顶端,常常会累积更多的污染物,包括汞。然而,小型鱼类和淡水鱼则不同,它们位于食物链的底部,因此受到的污染物污染相对较轻,体内积聚的毒素量也较低。因此,建议大家多选择小型鱼类或淡水鱼食用,这样可以有效避免重金属与毒素的累积问题。

02选择低汞鱼的建议

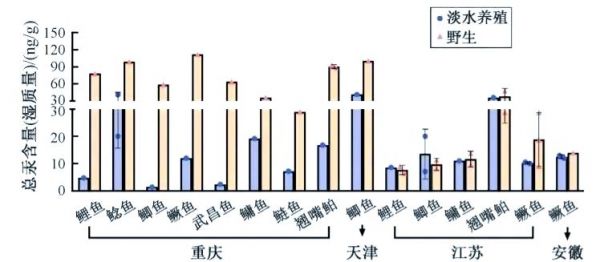

在探讨不同鱼类的总汞含量时,我们发现一个明显的规律:肉食性鱼类>杂食性鱼类>滤食性鱼类>草食性鱼类。同时,底层鱼的总汞含量普遍高于中上层鱼类。此外,中国不同区域的野生鱼和养殖鱼的总汞水平也存在显著差异。选择合适的鱼类,需要考虑多个因素,包括鱼类的种类、捕捞的海域以及其在食物链中的位置。

△ 中国淡水鱼选择

在南方长江流域,淡水养殖的鲫鱼、武昌鱼、鲤鱼、鲢鱼和鳜鱼是相对较安全的低汞鱼类选择。然而,鲶鱼、鳙鱼(又称花鲢)、翘嘴鲌(俗称白鱼),以及渤海地区的淡水鱼(如天津的鲫鱼),多数淡水野生鱼类(例如自钓的鱼),其污染情况难以控制,因此建议尽量避免食用或减少食用。

△ 中国海水鱼选择

在南海区域,建议优先选择野生海鱼,如银鲳和龙头鱼(又称殿鱼或狗母鱼),它们相对较为安全。而在东海和渤海区域,应优先选择海水养殖的鱼类,例如银鲳和大黄鱼,这些鱼类同样具有较低的汞含量。然而,无论是野生还是养殖的海鱼,其污染情况都可能因地区和季节而异,因此消费者在选择时仍需谨慎。

△ 美国常见鱼类选择

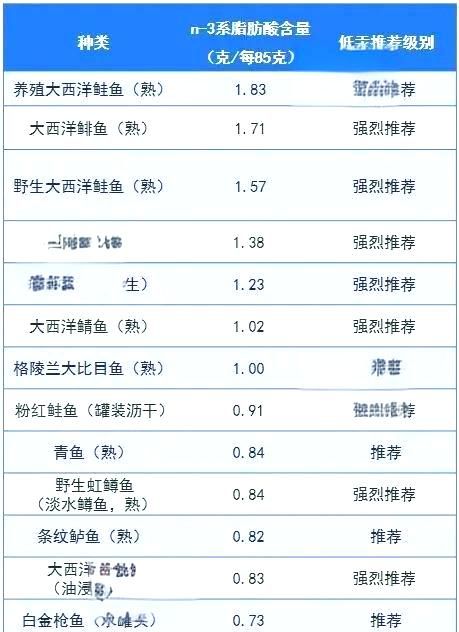

美国食品药品监督管理局(FDA)依据汞含量对水产品进行了分类,包括“强烈推荐”、“推荐”和“不推荐”三个等级。例如,方头鱼、剑鱼和鲨鱼就被归为“不推荐”类别。然而,也存在一些n-3系脂肪酸含量丰富且汞含量较低的海鱼,如某些金枪鱼品种。

值得注意的是,n-3系脂肪酸的含量可能会受到食用方式(生吃或熟吃)和烹饪方法的影响。上表中所列的鱼类,特别是那些被列为“强烈推荐”的鱼类,非常适合孕妇和哺乳期妇女食用。专家建议,这类人群每周可享用2-3份“强烈推荐”级别的鱼,或选择食用1份“推荐”级别的鱼类。同时,对于儿童来说,低汞且被强烈推荐的鱼类是最佳选择,建议每周适量食用。

相关知识

如何健康地选择和食用鱼类

鱼类的营养与健康风险知多少

鱼类的健康风险与益处:哪些鱼值得食用?

三文鱼应该尽量少吃还是多吃 如何权衡健康与美味的选择

鱼跃健康:吃鱼的多重益处与科学指南

如何科学地挑选与食用鱼类以保持健康

鱼是发性食物吗?中医解析鱼类食物属性

常吃深海鱼真的好?营养师分析:这“3种人”应谨慎选择

吃鱼好处多?但这几种鱼能不吃就不吃!

如何健康吃鱼?

网址: 如何选择健康低汞的鱼类:吃鱼好处与风险解析 https://m.trfsz.com/newsview1508392.html