行走不再是奢望:关于辅助机器人的9个康复真相

“下肢走不了路,真的只能一辈子依赖别人吗?”

“有没有一种工具,能让康复训练更轻松有效?”

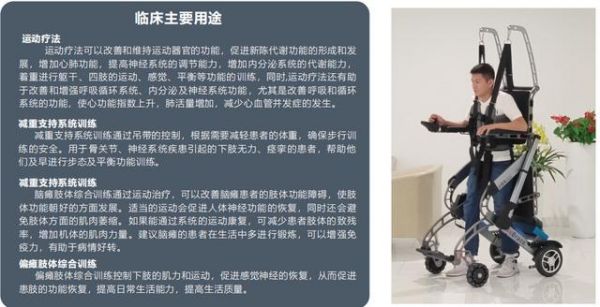

答案是肯定的,那就是辅助行走机器人(减重步态训练器),作为神经康复领域的重要创新成果,正为行走功能障碍患者带来新的希望。

关于辅助行走机器人(减重步态训练器),你可能有很多疑问。

今天我们整理了9个康复一线的真实答案,带你揭开这个“行走帮手”的真面目。

真相1:哪些人能用它重拾行走?

不是“万能药”,但能精准帮到三类人:

1.脑卒中康复者(如脑梗、脑出血后),约70%的脑卒中患者存在不同程度的步行障碍,表现为步态异常(如足下垂、划圈步态)、平衡能力下降。

2.脑外伤及术后康复患者:因脑损伤导致肢体协调障碍,需重建行走控制能力者。

3.脊髓损伤患者,因脊髓损伤后下肢运动功能减退,可通过机器人辅助进行早期站立及步行训练者。

4.帕金森病患者,因需要改善“冻结步态”、步幅减小等运动症状,提升行走稳定性者。

5.老年行动不便者,因腿脚无力、平衡差不敢走路者。

关键提醒:它最适合处于康复黄金期(如脑卒中后6个月内)或需系统提升行走能力的人群,早期介入效果更明显。

真相2:用它训练安全吗?会不会摔着?

三重保护比家人扶得更稳:

1. 减重吊绳托住身体:最多能帮你分担80%体重,像有人用双手“托着”你走。

2. 防跌倒保护罩:四周软性屏障+动态刹车系统,0.1秒内响应异常姿势。

3. 评估后启动:第一次用前,调配合适的“助力值”,就像学游泳时先戴浮力背漂。

真相3:老人/病人自己能操作吗?

比智能手机还简单的“三步法”:

1.辅助站立:一键启动,机器缓慢“扶”你从坐到站,不用家人费力搀扶;

2.减重行走:机器会轻轻带动你做正确动作;

3.平衡训练:站在机器上练习转身、伸手取物,比扶着拐杖更稳。

真相4:练多久能看到变化?

康复是“慢功夫”,但工具能加速进步:

1.1-2个月:下肢肌肉变有力,站起来不晃了,走路时脚没那么拖;

2.3-6个月:部分人能减少对拐杖的依赖,甚至独立走100米,自己上厕所、逛超市;

3.心理变化更惊喜:83%的使用者说“敢出门了,感觉自己有尊严了”(数据来源:某三甲医院康复科调研)。

真相5:它会让我依赖机器吗?

设计初衷是“教会你走路,不是代替你”:

训练后期会逐步减少辅助力度,就像学骑自行车时先带辅助轮,熟练后自然独立。临床数据显示,80%的患者在持续训练6个月后,可脱离设备完成短距离行走。

真相6:只能在医院用吗?家里能用吗?

医院+居家,构建连续康复链:

1.院内模式:多数三甲医院康复科已配备,由治疗师制定方案,适合早期重症患者;

2.居家模式:部分轻量机型支持家庭使用,医生远程指导,适合恢复期患者巩固训练。

真相7:费用贵吗?医保能报销吗?

不同选择,适配不同需求:

1.医院使用:部分项目纳入医保康复治疗范畴(如“步态训练”项目),具体可咨询医保办;

2.居家购买:费用因机型而异,建议先咨询医生评估必要性,避免盲目投入。

真相8:有没有失败案例?哪些人不适合?

以下情况需谨慎:

✖ 严重心肺功能不全(无法耐受站立训练);

✖ 下肢骨折未愈合或关节急性炎症期;

✖ 认知障碍无法配合指令者。

关键原则:必须先经过康复评估,由专业团队判断是否适用,切勿自行决定。

真相9:它的终极目标是什么?

不是“走几步”,而是“重启生活”:

我们见过最动人的场景,是脑梗患者从“坐轮椅等喂饭”到“自己下楼买早餐”,是脊髓损伤者从“不敢照镜子”到“推着行李箱去复诊”。

这个工具的价值,从来不是替代人的努力,而是让每一份坚持都能被科学托举,让“行走自由”不再是奢望。

康复路上,最可怕的不是进步慢,而是用错方法、走了弯路。辅助行走机器人不是“奇迹创造者”,但它能成为可靠的“康复搭档”——帮你在正确的方向上,用更高效的方式靠近目标。

如果你或家人正被行走问题困扰,不妨带着这9个真相,和主治医生聊聊,看看它能否成为你们的“破局点”。

互动话题:你最想通过训练实现哪个小目标?(比如“自己走到阳台晒太阳”“陪孙子逛公园”)留言分享。

相关知识

语音辅助康复机器人

齐佳手关节康复辅助机器人新款

早期语言康复训练,让开口说话不再是“奢望”

助行器老人学步车行走辅助器偏瘫康复器成人训练站立架扶手架

产地货源铝合金助行器残疾人助步器康复训练恢复辅助行走拐杖直供

日本发明的行走辅助器 让老人也“健步如飞”

康复器材辅助步行训练器助行器四轮医疗器械

下肢关节康复器:重塑健康步伐的先进辅助工具

癌症康复辅助器材

康复辅助器具使.ppt

网址: 行走不再是奢望:关于辅助机器人的9个康复真相 https://m.trfsz.com/newsview1530731.html