健康診断は業務時間に含まれる?有給休暇扱いにしてもいい? |株式会社Dr.健康経営

健康診断が業務時間に含まれるかどうかは、健康診断の種類によって異なります。

例えば、1年に1回行なう定期健康診断の場合、業務時間内に受診すべき法律上の定めはありません。また、有給休暇扱いするかどうかも同様に定めはありません。

しかし、「健康診断が業務時間内に含まれるか従業員に相談されてもよくわからない」「有給休暇扱いにしてもいいのだろうか……。」と悩む企業担当者も多いでしょう。

本記事では、業務時間内に含むべき健康診断の種類と、有給休暇扱いにしても良い理由を解説します。また、記事の後半では健康診断と支払い賃金の関係についても説明いたしますので、ぜひ参考にしてください。

\健康経営に関するサポートならこちら/

Dr健康経営に問い合わせる

健康診断の種類について

健康診断は、労働安全衛生法第66条等で定められており、企業側は労働者に実施する義務があります。

健康診断は大きく以下の2つに分類されます。

・一般健康診断 ・特殊健康診断一般健康診断

一般健康診断は、業種に関係なく実施しなければいけない健康診断です。さらに以下5種類に分類されます。

・雇入時の健康診断 ・定期健康診断 ・特定業務事業者の健康診断 ・海外派遣労働者の健康診断 ・給食従業員の検便中でも、雇入時の健康診断は新入社員全員へ受診させるのが義務付けられており、勤務時間数に応じてパートやアルバイトも対象になります。

また、定期健康診断は企業側が従業員に対して年1回受けさせる義務のある健康診断です。すべての一般健康診断が労働安全衛生規則で実施義務になっています。

万が一、企業側が受診させていない場合、労働基準監督署から是正勧告を受けることもあるので注意しましょう。

特殊健康診断

特殊健康診断は有害な業務に常時従事している労働者に対して受けさせるものです。

従業員を雇った時や配置換えの際に、半年ごとに1回実施するよう労働安全衛生法で義務づけられています。

特殊健康診断を受ける人は、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が定める下記になります。

・屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条) ・鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条) ・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条) ・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) (特化則第39条) ・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) (特化則第39条) ・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条) ・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条) ・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条) ・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 (石綿則第40条)“出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく 健康診断を実施しましょう」”

\健康経営に関するサポートならこちら/

Dr健康経営に問い合わせる

健康診断は業務時間外と業務時間内どちらに含まれるのか?

雇入時の健康診断や定期健康診断が含まれる一般健康診断は、業務時間内、業務時間外どちらで行なっても問題はありません。

ただし、特殊健康診断に関しては例外ですので、詳しく解説していきます。

健康診断の種類による違い

健康診断の種類によって、業務時間内に含まれるかどうか違いがあります。

結論として、定期健康診断や雇入時健康診断等を含む一般健康診断は、業務時間内に実施すべき決まりはありません。

それに対し、特殊健康診断は原則業務時間内に行なうべきと昭和47年9月18日基発第602号にて労働局から発表がでています。

一般健康診断の目的は、あくまで一般的な健康の確保を図ることです。つまり、一般的な健康の確保のための行動である健康診断は、業務に直接関与しないため労働時間にする義務になっていないのです。

しかし、特殊健康診断は業務遂行に密接に絡んでいます。特殊健康診断を受診しなければ、労働者の業務に直接支障をきたす可能性があるため、業務時間内に実施するよう定められています。

したがって、一般健康診断に関しては法律上、企業側が業務時間外に行なうよう従業員に指示しても全く問題はなく、賃金の支払い義務もありません。

従業員との関係性を良好にしたいと考えるならば業務時間内に行えるよう便宜をはかるのが望ましいでしょう。

特殊健康診断は、原則労働時間内で行うよう労働基準局からの通達で定められています。万が一労働時間外で行なった場合は、事業者は割増賃金を支払う必要があることを覚えておきましょう。

健康診断を業務時間に受診すべき法律上の決まりはない

昭和47年9月18日基発第602号にて労働局から以下のような通達があります。

「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。」

つまり、一般健康診断にかかる時間は、労働安全基準法がさだめる労働時間に該当しないことが前提と考えられます。労働基準局からの通達や、法律上、一般健康診断を業務時間内に受診すべき決まりはありません。

※出典:都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達「労働安全衛生規則の施行について」

\健康経営に関するサポートならこちら/

Dr健康経営に問い合わせる

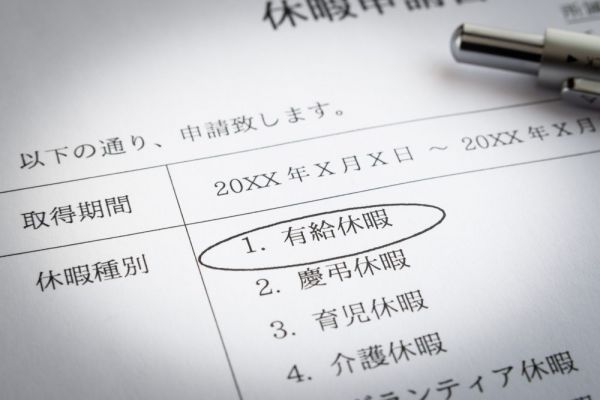

健康診断は有給休暇扱いにできる?

企業側が健康診断を有給休暇扱いにすることはできます。その際の注意点は、事業主は健康診断を受診させる義務はあるが、有給休暇扱いにすべき決まりはなく従業員に強制することはできないことです。

昭和47年9月18日基発第602号を解釈すると、一般健康診断の目的は健康を確保することであり、業務とは直接関係ないと明記されています。したがって、企業側が無給で休日に健康診断を受診させても、有給休暇を消化させても問題はありません。

企業側は従業員の合意が得られれば一般健康診断を有給休暇扱いにできます。ただし、従業員によっては貴重な有給休暇を健康診断でつぶされたくないと思う人もいるはずです。

労働局からの通達の中にも「受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきもの」とあります。

会社の雰囲気や、従業員との関係性を良好に保つためにも、本人の意思を尊重させたほうが望ましいでしょう。

“出典:都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達「労働安全衛生規則の施行について」

\健康経営に関するサポートならこちら/

Dr健康経営に問い合わせる

まとめ|健康診断のあとは事後措置も忘れずに

健康診断の中でも、一般健康診断に関しては賃金の支払い義務はありません。

しかし、労働基準局からの通達で「労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営に不可欠な条件であることを考えると、その要した時間の賃金を事業者が支払うのが望ましい」とあるように、賃金支払いをするのが一般的です。

従業員に健康診断をスムーズに受けてもらうためには、賃金支払いをするなど企業側の工夫が望ましいでしょう。

なお、健康診断の結果、異常の所見があると診断された従業員に対しては、就業上の措置について、3か月以内に医師または歯科医師の意見を聴く必要があります。健康診断の受診率を上げることも大切ですが、受けっぱなしにならないよう、事後措置も忘れずに対応するようにしましょう。

産業医をお探しの場合、Dr.健康経営の産業医サービス「産業医コンシェルジュ」がおすすめです。Dr.健康経営はメンタルケアに強い「産業医」サービスとして多くの企業に導入されています。資料ダウンロードもできますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

相关知识

健康診断の種類とは?一般健康診断や特定健診の検査項目について解説

定期健康診断は会社の義務?対象者や検査項目、費用をお伝えします!

健康診断の結果、『BMI』も気にして欲しい

知っておきたい、健康診断と人間ドックの違いや両方受ける際のポイント

雇入時健康診断と定期健康診断について|人事のQ&A『日本の人事部』

健康診断を実施しましょう ~労働者の健康確保のために~

定期健診の気になる4つの疑問にお答えします!

健康増進手当とは?健康投資で従業員の健康意識が変わる!

派遣社員も健康診断を受けられる?負担費用や受診の流れを解説

健康経営|会社情報|デンソーテン

网址: 健康診断は業務時間に含まれる?有給休暇扱いにしてもいい? |株式会社Dr.健康経営 https://m.trfsz.com/newsview1541949.html