临床心脏电生理检查(三)

六、心脏标测

心脏标测指在特定心律下对心肌电位的时空分布进行识别。心脏标测涵义宽泛包括体表标测、心内膜标测和心外膜标测。在心动过速过程中进行标测目的是揭示其机制,描述在检查区域内激动开始、传导及完成的过程,识别心律失常起源、传导的关键部位以找出导管消融的靶点。

(一)传统标测

传统标测包括激动标测、拖带标测和起搏标测。

1. 激动标测 通过仔细研究体表心电图和经导管在心腔内不同关键部位记录的心内电图变化的关系,确定一个心律失常事件的机制。心内和体表心电图描记的主要价值包括比较电活动的时间顺序确定冲动传导的位置和方向。此外,在标测过程中电图的形态也具有重要价值。对记录的电图的解释基于电生理检查过程对心律失常的临床研究。确立电图标准,可以准确判断在记录电极处心肌激动的运动,对构成激动顺序的区域地图至关重要。激动标测有几个先决条件首先是电生理检查时心动过速的可诱发性、在心动过速时血流动力学的稳定性和心动过速形态的稳定。局部激动时间必须相对于外部基准标志,如体表心电图的P波或QRS波群或参考心内电极。激动标测必须确定目标判断心动过速的机制是局灶性或大折返。激动标测可以确定心动过速的起源点,通过领先P波(局灶性房速)或QRS波群(局灶性室速)起点平均10~40ms的最早收缩前激动来反映。标测大折返性心动过速时,标测的目的是识别折返环路的关键峡部表现为跨越舒张期的连续激动或舒张中期的孤立电位的部位。

2. 拖带标测 在心动过速时以比心动过速更快的频率起搏心房或心室肌,此时心动过速的频率跟随起搏频率,起搏停止后心动过速未终止并且又恢复到原心动过速的频率称为拖带。拖带分为隐匿拖带和显性拖带。隐匿拖带指起搏时心动过速跟随起搏频率而体表心电图QRS波群形态与自身心动过速一致。显性拖带指起搏时心动过速跟随起搏频率,但体表心电图QRS波群形态发生改变为融合波。拖带标测主要用于判断心律失常的机制是否是折返性,刺激的部位是否位于折返环上。在确定房速、房扑和室速的机制和用隐匿性拖带标测心动过速关键峡部(缓慢传导区)方面起到重要作用。拖带的具体方法经比心动起搏心肌,心肌按起搏频率激动,停止后起搏后心动过速恢复到原有周长。起搏后间期(PPI)指停止起搏,在拖带部位测量从最后一个刺激到出现自身心动过速第一跳的距离。

对折返性心动过速的拖带标测有三种情况:

(1)折返环外部起搏:体表心电图或(和)心内电图表现为融合波形,PPI-心动过速周长>30 ms,刺激-出口间期>电图-出口间期;

(2)折返环内部起搏:体表心电图或(和)心内电图表现为融合波形,PPI-心动过速周长<30 ms,刺激-出口间期=电图-出口间期(±20 ms);

(3)折返环内部受保护的峡部起搏:隐匿性融合,PPI-心动过速周长<30 ms,刺激-出口间期=电图-出口间期(±20 ms)。

3. 起搏标测 通过在心内不同部位起搏复制心动过速的心电图图形帮助进行心动过速定位的技术。起搏标测基于在局灶性心动过速起源的部位以近似心动过速的周长起搏,激动的顺序与心动过速的激动顺序相同的原理。首先确定心动过速波群的形态作为起搏标测的模板。室速时观察12导联的体表心电图QRS形态。房速确定P波形态有一定难度,需要应用心房内多极导管确定心内电图的激动顺序基础上联合多导联心电图评价P波。尽可能在心动过速时起搏标测(起搏周长比心动过速周长短20~40ms),因为可在停止起搏时迅速比较同步显示的12导联心电图的波形。如果不能诱发心动过速,可在自发的非持续性发作或早搏时起搏标测,此时,起搏的周长和期前刺激的联律间律要与自发者相符。起搏的波形与心动过速的一致性越高,电极导管的位置越靠近心动过速的起源点。标测大折返性室速时,评估S-QRS间期(从刺激到12导联心电图中最早的QRS起点的时间间期)极具价值。折返环路的出口可能在梗死区边界靠近正常心肌,在正常窦律起搏时S-QRS 常较短(<20ms)。而S-QRS较长者(>40ms)与起搏部位传导缓慢相关,提示起搏部位位于折返环路中。起搏标测可以用于在正常窦性心律下开始筛查消融部位。

(二)三维标测

高级的临床电生理室已经引入了更新的标测系统,其克服传统标测的局限性,能够直观洞察心律失常的机制。新的标测系统改善了分辨率、可以准确地进行三维空间定位并迅速获取心脏激动地形图,采用导管位置及相应的心内电图数据实时重建心腔三维几何图形用颜色编码电生理信息而提供电解剖图。电解剖图分为电激动(时间)图和电压图。将心内激动标测的各点的激动时间与“时间零点”相比较,逐个点投射在三维几何图形上,而直观地将不同等时线以三维方式表现整个心腔的激动模式即电激动图,用从红到紫不同颜色代表局部激动时间的大小前后(图14)。相同的信息还可以作为传导图以视频的形式显示,有助于理解患者特异性解剖和心律失常基质。三维标测还可以用颜色明暗代表心电信号的振幅,即电压图,直观地区分瘢痕区、低电压区和正常心肌区,而揭示心律失常的基质。

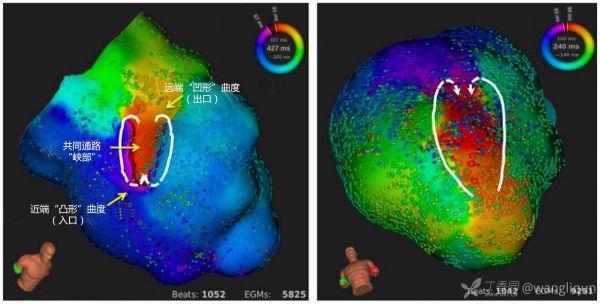

图14 微篮自动系统(Rhythmia)对完整心内膜折返环路的高分辨标测

用Rhythmia系统对完整折返环路的高分辨标测,显示对8字模式、复杂激动和出入口高曲度区的准确注释

三维标测系统可以根据导管定位技术分为基于磁力、基于电阻抗以及两者杂交技术,还可以根据数据收集技术分为接触式及非接触式两类。常用的三维标测系统有CARTO 3、EnSite Precision,新近应用的Rhythmia系统在开启高密度标测复杂心律失常中发挥了重要作用。 三维标测系统可以显著降低X射线暴露时间,实际上许多操作甚至完全不需使X线透视。

七、窦房结功能检查

窦房结功能紊乱是心源性晕厥的一个重要原因。临床上窦房结功能障碍是以自律性或传导异常或两者均异常为特征的。窦房结功能的评价应该包括判断窦房结的自律性(利用体表心电图记录方法测定窦房结恢复时间)和测定窦房传导时间。现将临床广泛使用的电生理检查方法介绍如下。

1.窦房传导时间测定(SACT)

(1)Nurula法即连续刺激法(SACTc法):该法由Narular于1978年首先提出。选用S1S1刺激模式,以高于患者自身心率10ppm的频率起搏,每次发放8~10个刺激脉冲,停止起搏后记录8~10个窦性周期,再次发放8~10个刺激脉冲,如此重复3次,取3次测定的平均值为最后结果。计算公式:SACT c =(A2A3-A1 A1)/2,该公式中的A2为最后一个S1脉冲刺激引起的P波,A2 A3表示最后一个S1脉冲后的P波到第一个恢复的窦性P波之间的距离,A1A1即S1S1。

(2)Strauss法即房性早搏刺激法(SACTp法):该方法是Strauss在1973年提出,刺激模式选用RS2刺激,随刺激步长逐渐缩短,代偿间期从完全(Ⅰ区)到不完全(Ⅱ区)。进入Ⅱ区后连续测量5个以上的S2刺激的起点到A3起点之间的距离(S2A3),并用公式计算,取所得结果的平均值即是窦房传导时间。这种评价方法是在每8~10个稳定窦性心搏(A1A1)后发放一个进行性提前的心房早搏刺激S2,早搏前的窦性P波为A1,早搏后面的P波为A3。当A2A3>A1A1和A1A3<2A1A1时,那么窦房传导时间为:SACTStrauss=(S2A3-A1A1)/2,S2 A3表示S2脉冲后的P波到第一个恢复的窦性P波的之间距离。

Narula法和Strauss法都是间接测量窦房传导时间。

2.窦房结对房早的反应 窦房结对房性早搏的反应可分四个区见上文。

3.窦房结恢复时间 用超速刺激完全抑制窦房结,经过一定时间后突然停止起搏,窦房结恢复节律的时间称为窦房结恢复时间(sinus nodal recovery time,SNRT)。

(1)检测原理:基于下述两个心脏的基本电生理特性:①频率优势控制规律:在没有保护机制的情况下,心脏是在频率占优势的起搏点发放冲动的控制之下,形成单一心律的心电活动。②节律重整规律中的“超速抑制” 即频率高的起搏点对频率低的起搏点有抑制作用。

(2)检测方法:选择S1S1刺激,做分级递增起搏,每一级刺激的频率相差10~20ppm,刺激持续时间30s。例如:第一级选用高于自身心率10~20ppm的频率起搏,持续30s,之后再提高刺激频率20ppm,刺激30s。如果临床诊断怀疑病窦综合征,而测定结果正常,应将刺激时间延长到60s,以减少假阴性的结果。SNRT检查的终点:①刺激时房室结出现文氏下传,②SNRT不再延长。

(3)测量:从最后一个S1刺激脉冲的起点测量到第一个恢复的窦性P波的起点为窦房结恢复时间,在几次分级递增刺激所得的结果中,选择其中最长者,为最大窦房结恢复时间(SNRTmax),即最后的窦房结恢复时间检查结果,所使用的刺激频率为最适起搏频率。停止起搏后首先出现的是结性或房性逸搏心律,则起搏信号到第一个逸搏信号的时距称为窦结恢复时间(SJRT)。如果停止刺激后最长的P-P间期出现在第2、3个或更晚的心动周期,称为继发性停搏。继发性停搏和SJRT对病窦综合征的诊断均有意义。

(4)辅助测量指标:①窦房结总恢复时间(TSNRT):窦房结恢复时间测定过程中,频率较高的起搏率暂时抑制了窦房结功能,调搏停止后窦房结功能从抑制状态中恢复,出现窦性激动,第1个窦性激动的出现标志着窦房结功能的恢复。但多数情况下,此时窦房结的自律性还受到不同程度的抑制,有待完全恢复。因而有人提出窦房结总恢复时间。总恢复时间的测定从最后一个S1刺激脉冲的起点计算到窦性激动频率恢复到与试验前相等为止,正常时常在3~5个心动周期,4~5秒内恢复。②校正窦房结恢复时间(CSNRT):用所测出的最长窦房结恢复时间减去该次刺激前的窦性周期长度,所得结果即为校正窦房结恢复时间。③窦房结恢复时间指数(SNRTi):用所测出的最长窦房结恢复时间除以该次刺激前的窦性周期数值,所得结果即为窦房结恢复时间指数。

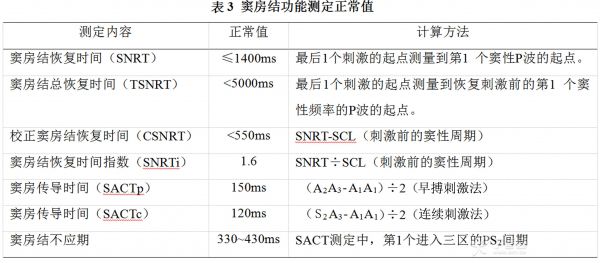

窦房结功能各参数正常值见表3.

八、房室传导阻滞及室内传导障碍

房室传导阻滞可以发生在心脏传导通路中的任何部位,体表心电图表现为PR间期延长或房室传导比例的改变,不能确定阻滞发生的部位。房室阻滞患者的预后主要取决于阻滞发生的部位和程度,通过腔内电图记录和心房刺激技术能够明确阻滞部位和程度。此外,心脏电生理检查对心室内传导障碍患者发生完全性心脏传导阻滞具有一定的预测价值。对传导系统病变的电生理检查有助于医师制定正确的治疗措施。

(一)房室阻滞

根据心房冲动通过房室结下传的能力,房室阻滞可分为三度。

1.一度房室阻滞

(1)定义:一度房室阻滞指激动通过传导系统的某一部分延缓,但传入冲动(心房激动)和传出冲动(心室激动)的比例为1:1(图15、16、17、18)。

(2)定位:

1)房室结传导延缓:房室结是决定房室传导时间的主要部位。窦律时AH间期的正常范围为50~120 ms。由于房室结传导延缓(AH间期>130ms)引起的一度房室阻滞最为常见(图69-15)。PR间期延缓的幅度差异很大。如果患者PR间期大于300ms,而伴窄QRS波群的情况下,则存在某种程度的房室结传导阻滞。

2)希氏束内及下部传导阻滞:一度房室阻滞伴有宽QRS波群时,提示希氏束水平或以下部位的传导阻滞(HV间期延长)(图16)。 希氏束内阻滞在体表心电图上无法直接诊断,因为其表现与房室传导系统其它部位的阻滞表现相同。当希氏束内总的传导时间>30ms,尤其是希氏束电图出现切迹或分裂时一般诊断为一度希氏束阻滞(图17)。由于激动在希氏束内传导的时间很短,因此即使希氏束内有明显的传导延缓,体表心电图上的PR间期也不一定延长。

3)心房内传导延缓:起源于窦房结的冲动必须穿过右心房才能到达房室结,一般用PA间期代表心房内的传导时间,正常值为10~60ms,如>60ms,则提示房内传导延缓。若要准确测定心房内传导,至少需记录靠近窦房结的高位右房电图A波和希氏束电图A波,两者的起始部的时间间距为右房的传导时间(图18)。

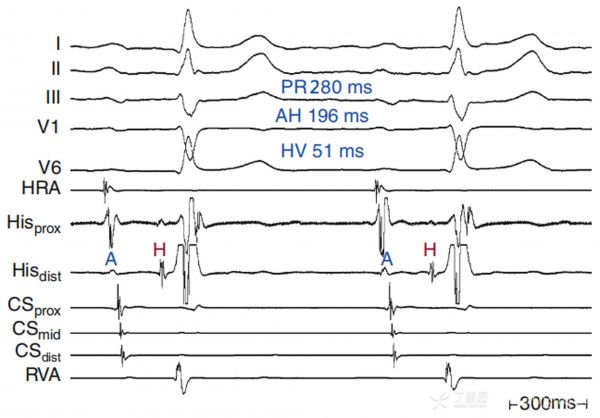

图15 房室结内传导延缓导致的一度房室阻滞

图中示AH间期延长而PA间期和HV间期正常。CSdist=冠状窦远端;CSmid=冠状窦中部;CSprox=冠状窦近端;Hisdist=希氏束远端;Hisprox=希氏束近端;HRA=高位右房;RVA=右室心尖部

图16 继发于希浦系统传导障碍的一度房室阻滞

图中示AH间期正常而HV间期显著延长伴完全性左束支阻滞。Hismid=希氏束中段;Hisprox=希氏束近端;Hiswide=宽希氏束;HRA=高位右房;RV=右室

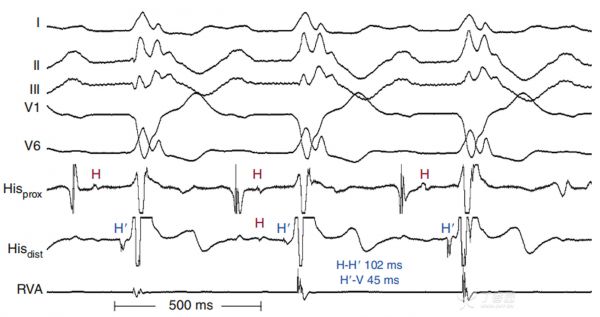

图17 希氏束内传导延迟导致一度房室阻滞

本例为一位心肌病伴左束支阻滞患者,希氏束电位分裂,希氏束远端信号(H′)给人结下传导正常的错觉(H′V=42 ms)。Hisdist=希氏束远端;Hisprox=希氏束近端;RVA=右室心尖部

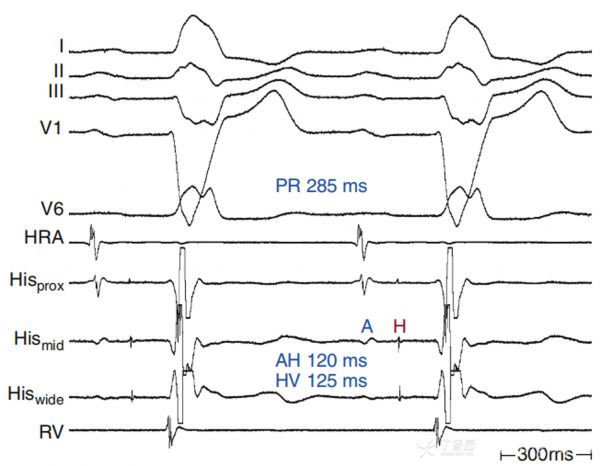

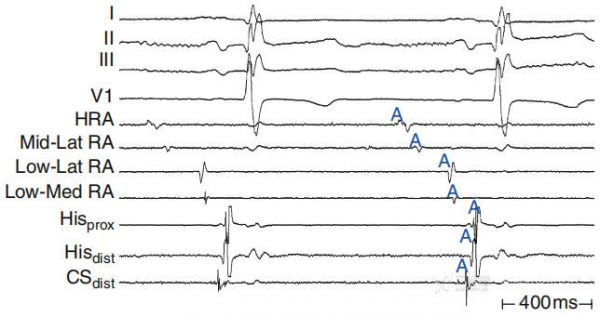

图18 心房内传导延迟导致的一度房室阻滞

本例为一位复杂先心病Fontan修复术后患者PR间期延长(240ms),右房内部传导延迟(PA间期延长)。CSdist=冠状窦远端;Hisdist=希氏束远端;Hisprox=希氏束近端;HRA=高位右房;Low-Lat RA=右房下侧壁;Low-Med RA=右中下部;Mid-Lat RA=右房中侧壁

2.二度房室阻滞

(1)定义:心房激动部分下传心室为二度房室阻滞。根据阻滞的程度可分为5型:①Ⅰ型又称莫氏Ⅰ型或文氏型阻滞,在下传的心搏中,房室传导时间(PR间期或AV间期)逐渐延长,直至出现一次阻滞而不能下传(图19,20);②Ⅱ型又称莫氏Ⅱ型,心房激动按比例(>2:1)下传,但下传的PR间期或AV间期正常(图21);③Ⅲ型为2:1型,即心房激动以2:1的比例下传;④Ⅳ型为高度房室阻滞,心房激动能够下传,但下传的比例低于3:1;⑤Ⅴ型为几乎完全阻滞型,即偶尔出现一次心房激动的下传。

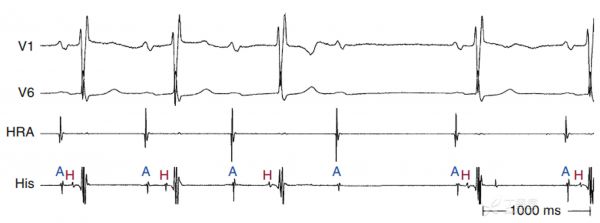

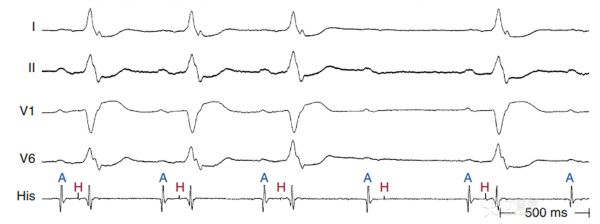

图19 阻滞在房室结内的不典型文氏周期(二度Ⅰ型房室阻滞)

PR间期逐渐延长,最后一个下传的搏动PR间期延长最明显,同时伴窦律减慢,随后房室阻滞。AH间期延长明显,HV间期变化不明显,发生阻滞的心房波后无H波,提示阻滞发生在房室结。 HRA=高位右房;His=希氏束

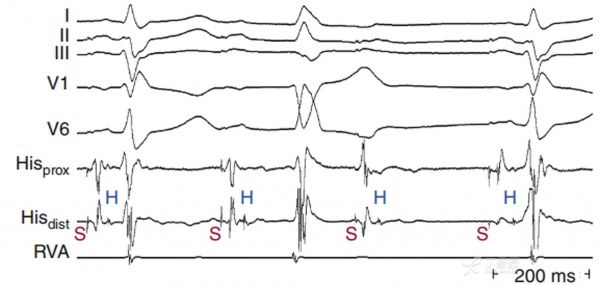

图20 阻滞在希浦系内二度文氏型房室阻滞

患者在心房起搏下AH间期正常而HV间期延长伴右束支阻滞。第2个波群HV间期显著延长同时存在左束支阻滞,提示右束支传导缓慢。第3个起搏刺激夺获心房、下传希氏束后,房室出现阻滞。第4个起搏刺激夺获心房后右束支传导恢复,提示希浦系统内出现文氏型阻滞。Hisdist=希氏束远端;Hisprox=希氏束近端; RVA=右室心尖部

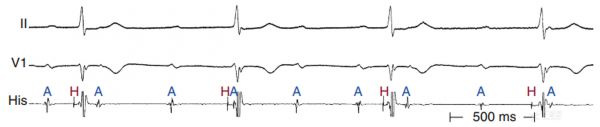

图21 阻滞在希浦系统内的二度Ⅱ型房室阻滞

窦性心律伴宽QRS波群。所有下传的P波后PR间期固定伴轻度延长(224ms)。第4个P波不能下传心室,但跟随有希氏束电位,提示阻滞发生在希浦系统内。His=希氏束

(2)定位:

1)房室结间歇性传导:二度Ⅰ型房室阻滞的部位几乎都在房室结水平,表现为AH间期逐渐延长,直至H、V波脱落一次(图19)。房室结发生二度Ⅱ型房室阻滞者也有报道,但所报道的病例中,阻滞部位其实并不发生在房室结而是发生在希氏束;或者其本身就是一种不典型的二度Ⅰ型房室阻滞,停搏后的AH间期是缩短的。目前还没有证实房室结发生真性二度Ⅱ型房室阻滞。

2)希氏束或以下水平间歇性传导:①希氏束的近端向远端间歇传导,在每个心房除极波后均有近端希氏束电位,而远端希氏束电位则间歇性出现。希氏束内的文氏型阻滞可以发生在两个希氏束偏折波之间,特点是两者间距逐渐延长,直至第1个希氏束偏折波后无第2个偏折波跟随;②希氏束下间歇传导,每个心房除极波后均有希氏束电位,文氏型阻滞者HV间期逐渐延长至室波脱落(图20),莫氏Ⅱ型者HV间期固定不变,间歇出现室波脱落(图21)。

3.三度房室阻滞

(1)定义:三度房室阻滞指任何激动均不能下传心室,多数情况下伴逸搏心律,体表及腔内电图均显示逸搏心律伴房室分离(图22)。

图22 阻滞在房室结内的三度房室阻滞

房室分离,所有P波不能下传心室,无相应跟随的H波和V波,提示阻滞发生在房室结。交界性逸搏节律伴窄QRS波群,频率为45次/min,室波前有H波,HV间期正常。注意出现在QRS波群附近的P波频率增快(室相性心律不齐)

(2)定位:

1)阻滞在房室结:完全性心脏阻滞发生房室结相对常见。逸搏节律常来源于希氏束,而伴窄QRS波群,每个室波前有希氏束电位,HV间期正常,房波与H波、V波分离(图22)。20%~50%慢性房室阻滞者,可能出现宽QRS波群的。逸搏起源自希氏束远端者QRS波群前可以有逆传的希氏束电位或没有希氏束电位,这些节律通常较慢且对阿托品无反应。

2)阻滞在希浦系统:获得性完全性心脏阻滞通常与希浦系统阻滞相关,其逸搏为宽QRS波群,频率20~40次/min。心内电图显示房波后跟随有希氏束波,而心室波与A波、H波分离。

(二)室内传导障碍

1.定义 室内传导障碍指室上性激动在心室内传导异常导致QRS波群形态和(或)时限改变。室内传导的这些改变可以在全部心率下均固定存在,或间歇出现在心动过速或心动过缓时。可以是希浦系统或心室肌结构异常,或者传导系统的一部分处于功能性不应期,或通过旁路出现心室预激(见相关章节)。

2.束支阻滞 室内传导首先经过束支及其分支下传到浦顷野纤维,最后到心肌。其中束支及分支可分为三个主要部分:右束支、左前分支和左后分支。束支阻滞可以是其中的一支,也可是两支或三支阻滞。阻滞可以是功能性的,也可是病理性的。当出现三分支阻滞时,体表心电图中无法准确地将其与房室结阻滞或希氏束阻滞进行鉴别。在心内电图上表现HV间期延长。电生理检查用来预测患者出现晕厥、房室阻滞或心脏猝死的风险。

HV间期延长的值可否预测房室阻滞的风险尚有争议。研究显示HV间期大于70ms者房室阻滞的风险更高,特别是有症状的患者。然而即使是高风险组房室阻滞的风险大约每年6%,而HV间期大于100ms者房室阻滞的更高(22个月25%)。无论伴或不伴附加分支阻滞右束支阻滞时只要保持传导功能的分支未受损,HV间期可以正常。但50%右束支阻滞伴左前分支阻滞者以及75%左束支阻滞者HV间期延长,所以HV间期延长本身对于预测房室阻滞无特异性。左束支阻滞时,如果没有HB-RB和HB-RV间期改变,HV间期可轻度延长,因为室间隔左侧通过左束支的最早除极部位比右束支激动早5~15ms。存在左束支阻滞时HV在60ms以内应当被认为是正常的而不提示右束支或希氏束有疾患。心室内的导管可能会导致HV间期延长、不同程度房室阻滞或束支阻滞,但常为一过性的。原有左束支阻滞患者在右心导管操作或原有右束支阻滞患者在左心导管操作过程中可能出现完全性心脏阻滞。

(1)右束支阻滞:右室传导延迟可分为三个水平:右束支近端、处于调制束水平的右束支远端和右束支远端传导系统或心肌本身的右束终末端。通过测量右室内不同区域的激动时间可以间接评价右束支的传导特性。存在右束支阻滞时,测量HV间期、HB-右束支近端间期、V-RVapex(体表QRS波群起点到右室心尖部局部激动)间期和V-RVOT(体表QRS波群起点到右室流出道局部激动)间期可确定阻滞的部位。在右束支阻滞时,HV间期正常,V-RVapex 间期小于30 ms提示右束支终末阻滞,若同时前壁延迟激动(即V-RVOT间期延长)提示右束支远端阻滞。而右束支近端阻滞时,V-RVapex间期大于30ms。

(2)左束支阻滞:通过测量左室不同区域的激动时间来评价左束支、左前分支和左后分支的传导特性有许多局限性,主要由于左束支并非分成两条独立的分支,而是呈扇形迅速分布到整个左室。因实践的缘故,临床评价主要聚焦于体表心电图的图形和HV间期。在慢性左束支阻滞时,右室激动出现在QRS波群的相对早期,没有明确的左室突破点,与正常表现相比可能观察到2或3个突破点。此外,激动跨间隔传导缓慢。在电轴正常的左束支阻滞者中,左室激动最晚的部位与正常传导时相同是房室沟。左室激动开始的模式(突破点)以及剩余左室内膜和跨壁激动主要依赖于基础心脏疾病,QRS波群的宽度和形态反映了左室的基础疾病而非主要传导障碍。心脏正常且心肌内远端传导系统完整的患者,在剩余跨壁心肌的激动早传播迅速。而在大面积梗死患者中其远端传导系统已被破坏,因而心内激动依靠心肌与心肌之间的传导而非常缓慢。

3.电生理检查提示希浦系统疾病有以下表现:①HV间期>55 ms;②以周长≥400 ms起搏心房出现希氏束下阻滞;③希浦系统有效不应期≥450 ms;④希浦系统有效不应期与起搏周长呈反变关系;⑤对普鲁卡因酰胺反应异常,HV间期延长100%或>100ms,或出现二度或三度希氏束以下房室阻滞。

4.提示室内传导障碍患者存在房室阻滞高风险的指征:①HV间期>100ms;②以周长≥400 ms起搏心房出现希氏束下阻滞或HV间期延长;③希浦系统有效不应期与起搏周长呈反变关系;④出现心动过缓相关神经系统症状的患者对普鲁卡因酰胺反应异常,出现希氏束以下房室阻滞或HV间期加倍。

相关知识

临床心脏电生理检查(三)

临床心脏电生理检查可用于哪些检查

临床电生理检查

临床电生理检查讲解.ppt

心脏电生理检查步骤

心脏电生理检查是什么?

什么是心脏电生理检查

心脏电生理检查主要检查什么

【心脏电生理】四、心脏电生理检查基本原理及应用

心脏电生理检查怎么做

网址: 临床心脏电生理检查(三) https://m.trfsz.com/newsview1579246.html