医生提醒:饮食越简单,体重越容易悄悄降下来

夏天一到,医院营养门诊的体重称比谁都忙。

“医生,我吃得不多,怎么还是胖?”

“我都不吃晚饭了,怎么一点也没瘦?”

“我早上就喝点咖啡,晚上吃个水果,结果反而重了两斤?”

听得多了,我每次都会反问一句:“你吃得简单吗?大多数人会迟疑:“简单?什么意思?”

真正的“饮食简单”,不是少吃,而是吃得干净、有序、规律。

而不是今天奶茶,明天烧烤,饿了啃点饼干,困了灌瓶能量饮料。

饮食越复杂,体重越难瘦。饮食越简单,身体越省事。

越吃越胖,问题不在量,而在“乱”

很多人减肥第一步就是“少吃”,但从来不管吃什么。早餐不吃,中午外卖,晚上自助,天天变化多。看着吃得不多,其实糖、盐、脂肪样样不少。

更麻烦的是吃饭时间不固定,吃饭速度太快,吃饭环境太乱,这些看似无关的小事,全都在悄悄拉高体重。

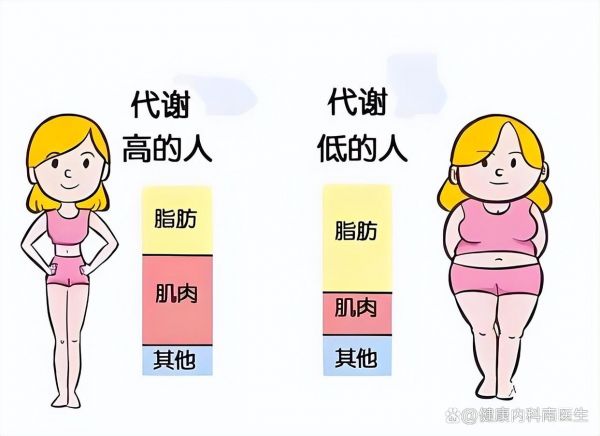

食物越复杂,消化越费力,代谢越混乱,胰岛素波动越频繁,脂肪就越容易囤积。吃得越杂,越难控糖控脂。

“简单饮食”,不是节食,而是“减法”

很多人一听“简单饮食”,就误以为是只吃青菜白水。其实不是。简单饮食不是吃得少,而是吃得干净。

比如:

一碗米饭 + 一份蒸鸡胸肉 + 一盘炒青菜

和

一根火腿肠 + 一包薯片 + 一杯奶茶

热量可能差不多,但对身体的影响天差地别。

前者脂肪少、纤维高、升糖慢,不容易饿;后者糖多油多,饱腹感差,吃完血糖飙,没多久又饿。饮食越简单,身体越容易读懂你在吃什么。

肠胃喜欢“规律”,不喜欢“惊喜”

现代人吃饭,越来越随性。想吃就吃,不饿也吃,饭点不吃,半夜吃。但肠胃不是万能发动机,它爱的是节奏感。每天定时定量进食,胃肠就能形成“生物钟”。

规律进食的人,胰岛素分泌更稳定,食欲更容易控制,不容易暴食和频繁进食。而那些吃饭没点、夜宵不断、三天两头换口味的人,肠胃永远在疲于应付。一乱,就胀气、胃酸、便秘、没胃口,还容易胖。

越多加工,越容易胖

很多人以为“低脂”“无糖”就健康。但忽略了一个关键词:“加工”。越是精加工的食品,营养密度越低,热量密度越高。

比如代餐粉、能量棒、低脂饼干,看起来健康,其实加了不少添加剂、甜味剂和乳化剂,吃完快饿,血糖起伏大,还容易上瘾。

真正简单的饮食,主打三个字:原形态。

比如:

粗粮胜面包

水果胜果汁

原味坚果胜混合零食

自己做饭胜外卖速食

吃得越接近食物本来的样子,身体越轻松,体重越稳定。

简单饮食,不等于单一单调

很多人不愿意“饮食简单”,是担心吃不香,味道淡,太单调。其实,简单不代表乏味,而是结构清晰。

每一顿饭,就按“3+2”搭配:

3是三类食材:主食、蛋白、蔬菜。

2是两种烹饪方式:蒸煮、炖炒。

不用过多调料,不用复杂工艺,也能吃得有滋有味。

比如:

一碗红薯粥 + 鸡蛋 + 炒青菜

一碗燕麦 + 酸奶 + 蓝莓

一份糙米饭 + 清蒸鱼 + 凉拌苦瓜

这样吃,简单、清爽、饱腹感强,营养也更均衡。

真正能瘦的饮食,有4个共性

在门诊看过那么多减肥失败的人,归结起来,真正能瘦下来的,饮食原则都很相似:

第一,吃饭时间规律

一日三餐不拖延,早午餐分量足,晚餐不过量。

第二,不吃加工零食

告别薯片、饼干、奶茶、火腿肠,只吃自然食物。

第三,简单烹饪,不重口味

少油少盐,拒绝重辣重咸,减轻肠胃负担。

第四,吃饭专注,不边看边吃

不玩手机不看电视,慢慢吃、细咀嚼,大脑才有饱腹感。

这四点看起来简单,做起来不易,但坚持下来,体重真的会“悄悄”降。

与其盯着体重秤涨了几斤,不如先查查自己吃得是不是太复杂。不是吃得多才胖,是吃得乱才不瘦。不是吃得少才瘦,是吃得简单才舒服。

如果你总觉得自己“吃得不多也不瘦”,那不妨从今天开始,试着让餐盘变得干净清爽一点,规律一点,别把食物变成负担。饮食简单一点,身体轻松一点,体重也自然跟着好起来了。

参考资料:

① 国家卫生健康委员会. 中国居民膳食指南(2022)② 李艳. 饮食结构对超重及肥胖人群体重管理的影响[J]. 中国食物与营养, 2023(3): 45-48.③ 朱红. 简化膳食模式对代谢综合征患者体重控制的临床观察[J]. 中华临床营养杂志, 2022(4): 22-24.④ 中国营养学会. 健康体重管理核心信息发布会资料(2021)#盛夏健康季#

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

相关知识

零食断舍离后,体重悄悄下降✨

久坐族注意!医生提醒这个隐患可能悄悄找上门

早晨起床后,坚持5个好习惯,体重悄悄下降,还不容易反弹

提醒!体重下降超5%别大意!三甲医院揪出3件错事可能悄悄伤身

体重悄悄下降,幽默句子来袭

女性经期,这4种“零食”不妨多吃,好吃又健康体重也会悄悄降

喝一杯番茄汁下肚,饱腹感极强,每天一杯,体重悄悄降下来

6个习惯!体重悄悄降,腿也细了

女孩们来“例假”,4大零食放开吃,体重也悄悄下降

夏天是减肥的好季节,若能坚持做好这些事,或许体重会悄悄往下降

网址: 医生提醒:饮食越简单,体重越容易悄悄降下来 https://m.trfsz.com/newsview1680491.html