三焦辨证是清朝著名医家吴鞠通总结出来的一套诊断方法,它主要用来判断和治疗外感温热病,也就是我们平时常说的发热、上呼吸道感染等症状。吴鞠通在创立这个方法时,参考了《黄帝内经》里对“三焦”及相关脏腑的论述,还结合了张仲景的六经辨证和叶天士关于卫气、营血辨证的理论,最后根据临床上温热病的演变特点和规律,总结出了把温病分为上焦病、中焦病和下焦病三大类的理论。

先说说“三焦”是什么。中医里“三焦”是一个比较特殊的概念,它不单指具体的某个器官,而是一种功能性的整体,分为上焦、中焦和下焦。上焦主要和心、肺、咽喉这些部位相关;中焦则主要涉及胃、脾、肠等消化吸收系统;而下焦则和肝、肾及生殖、排泄系统有关。吴鞠通利用这个整体划分,把外感温热病按照病情发生和演变的不同阶段分别归入上焦、中焦和下焦,这样可以帮助医生更准确地了解病情,并对症下药。

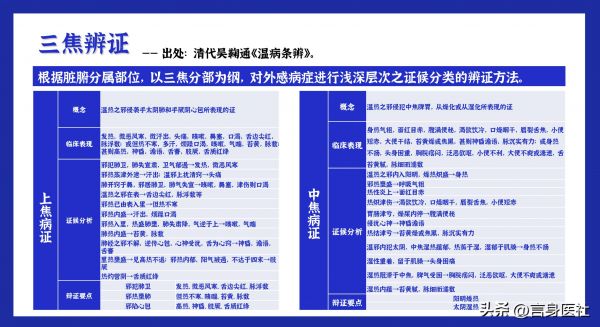

说到温热病,它的发展往往经历三个阶段:初期、中期和末期。上焦病证多出现在温病刚刚开始的时候,病情相对轻浅。这个阶段主要涉及手太阴肺经的病变。简单理解就是,当病毒或热邪刚侵入人体时,首先影响到的是肺部,常常会出现发热、咳嗽、咽喉不适等症状。此时人体正处于一个防御反应的初期,外邪还没有深入体内,所以症状一般比较轻,容易治疗。

除了手太阴肺经的病变,上焦病证中还有手厥阴心包经的变化。这里说的心包,其实就是心脏的保护膜,当温热邪气由肺经转移到心包时,就可能引起心悸、胸闷等症状。这种情况说明病情已经有了进一步的传变,虽然还是处于上焦,但提示温邪正从外部逐渐往内部深入。

接下来,中焦病证主要涉及的是足阳明胃、足太阴脾和手阳明大肠这几个经脉。这里的“胃”和“脾”在中医里不仅仅指具体的器官,而是反映了人体对食物消化、营养吸收和湿气调控等方面的功能。足阳明胃经主燥,这里的“燥”指的是体内的干燥热,容易让人体失去水分和津液,所以多表现为内热燥实的症状,比如口干、便秘、舌苔干黄等;而足太阴脾经则主湿,容易受到外邪的影响而出现湿浊的情况,比如体内感觉沉重、腹部胀满、食欲不振等。中焦病证通常出现在温病的中期阶段,病情比初期更重了,因为这时候温热邪气已经深入到体内,既有干热的表现也有湿浊的表现,治疗起来难度会增大一些。

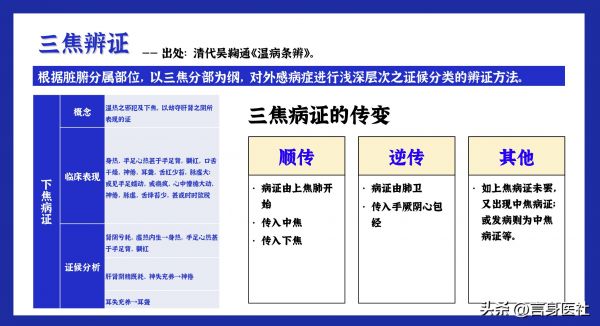

最后,下焦病证主要涉及足少阴肾经和足厥阴肝经。下焦病证属于温病的末期阶段,通常情况比较严重。这个阶段温邪已经侵入到人体的深处,影响了肝和肾的功能,导致体内的阴液(可以理解为人体的滋润和营养物质)不足,也就是中医所说的“阴虚”。肝肾阴虚往往表现为身体虚弱、容易疲劳、头晕耳鸣等症状,严重时可能危及生命。因此,在温病治疗中,下焦病证是最为关键也是最需要重视的一环,治疗时需要补阴滋润,同时清热散邪。