健康診断の二次検査とは?費用や義務の有無・受診勧奨について徹底解説!

健康診断後、二次検査が必要な従業員もいるでしょう。

この記事では、二次検査が必要となる定義や企業の義務と費用負担の有無、受診勧奨の方法についてご紹介します。

目次[非表示]

1.健康診断後の二次検査とは? 2.健康診断後に二次検査が必要となる定義 3.健康診断の二次検査は企業の義務になる? 4.健康診断の二次検査費用は企業側が負担する? 5.健康診断で二次検査が必要とされた従業員への対応 6.健康診断の二次検査が必要な従業員に対して早期に動ける対策を!二次健診の勧奨を含む事後措置の流れや企業の義務については、以下の資料で説明していますので、ぜひダウンロードしてお役立てください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちらから:健康診断の事後措置ガイド

健康診断後の二次検査とは?

健康診断後の二次検査とは、検査結果において、健康状態に何らかの問題がある、またはその可能性が高いと医師から判断された場合におこなう検査のことです。

二次検査は疾病の予防と早期発見を目的としており、健診結果が必ずしも重大な病気を示しているわけではありません。

しかし「症状がないから……」とそのまま放置してしまうと、知らず知らずのうちに状態が悪化し、気がつけば重篤な病気に発展してしまう場合も。

治療が必要なのかを詳しく調べるために二次検査が求められた場合には、従業員は早期に受診することが勧められています。従業員の健康を守るため、二次検査を受診してもらうことは非常に大切です。

しかし、厚生厚労省の調査によると、定期健康診断で有所見だった従業員のうち、「再検査又は治療を受けた」労働者は 48.3%となっています。

従業員がいつまでもいきいきと働けるよう二次検査が必要な人に対して、企業は受診しやすい職場環境を整備したり、受診をするよう積極的に声かけをしたりするなど、できることから取り組みを検討してみましょう。

では、具体的にどのような結果が出たら二次検査が必要になるのでしょうか。さらに詳しく解説します。

健康診断後に二次検査が必要となる定義

医療機関により細かい判定区分や内容は異なるものの、健康診断後に二次検査が必要となる定義は、主に以下のように分けられます。

A

異常なし

B

軽度異常

C

要再検査・生活改善

D

要精密検査・治療

E

治療中

二次検査が必要になるのは、「C」と「D」です。それぞれ指示に多少の差異はあるものの、再度検査を受けることが勧められます。健康診断で「C」、「D」の結果が出ている従業員は早めに二次検査を受けるように勧めましょう。

「A」は異常なしで正常の範囲内です。「B」の軽度異常は軽度の所見があるものの特に問題はありません。気になる自覚症状があるのなら受診をした方が良いでしょう。

「E」は既に治療中ですので、再検査の必要はありません。

また、健康診断結果の各項目の結果の見方については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

「再検査」と「精密検査」の違い

再検査と精密検査は、いずれも再度検査を受ける必要がある場合に通知されますが、両者には違いがあります。

「再検査」は人間ドックや健康診断で異常な数値が検知され、もう一度確認する必要がある場合に出される通知です。

検査当日のコンディションにより、検知される数値がたまたま異常だった可能性もあるでしょう。

数値異常が一時的なものなのか、あるいは本当に体に問題があって出ているものなのかを改めて確認するために再検査が実施されます。

再検査の結果、異常がなければ一時的なものだったと判断されますが、再度異常な数値が検知された場合には、詳しい原因を調べるために精密検査を受けるという流れになります。

一方「精密検査」は、健康診断で検知された異常値が具体的にどのような原因によって引き起こされているのかを究明するためにおこなわれる検査です。

検査によって治療が必要なのかを確認し判断します。精密検査の内容は、異常がみられた検査項目や数値によって異なります。

健康診断の二次検査は企業の義務になる?

労働安全衛生法で定期健康診断は会社の義務とされているため、健診費用そのものは会社負担になります。

二次検査等については、厚生労働省の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」によると、二次検査や精密検査をおこなう必要のある労働者に対しては、再検査等の受診を勧奨し、結果を提出するように働きかけることが適当であるとされています。

しかし一定の有害業務に従事する労働者を除き、二次検査や精密検査の実施を義務づける法令上の定めはありません。

企業には労働者が、安全・健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」があるため、労働者が二次検査を受診しやすい仕組みづくりをするなどの配慮が望ましいです。

安全配慮義務については、以下の記事で詳しく解説しています。

ちなみに、特殊健康診断として規定されているものについては、事業者に二次検査等の実施が義務づけられているため注意しましょう。

健康診断の二次検査費用は企業側が負担する?

健康診断で二次検査が必要になった労働者に対し、再検査の受診を義務づける定めや、再検査等の費用負担や受診に要した時間にかかる賃金の取り扱いについての定めは法令にはありません。

費用負担は企業の義務ではないため、二次検査の費用は個人負担としても問題ないでしょう。

二次検査や精密検査は保険が適応されますので、対象者がいる場合はその旨を伝えると、受診を促しやすくなるでしょう。

ただし、特殊健康診断の場合は再検査の実施が義務づけられているため、費用は会社負担になります。

二次検査を費用の負担なく受けられる制度【労災保険二次健康診断等給付】

二次健康診断等給付とは、業務上の理由によって引き起こされる脳や心臓疾患の発症を予防するために設立された制度です。

直近の定期健康診断等(以下、一次健康診断)の結果、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された場合に、脳血管および心臓の状態を把握するための二次健康診断の実施、脳・心臓疾患の予防を図るための医師等による特定保健指導を受診者の負担なく受けられます。

二次健康診断等給付の内容について、詳しくご紹介します。

二次健康診断等給付の要件

二次健康診断等給付を受けられる要件は下記の通りです。

一次健康診断において、次の検査項目のすべてについて「異常の所見がある」と診断された労働者であること・血圧検査

・血中脂質検査

・血糖検査

・腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定 脳・心臓疾患の症状を有していないこと 労災保険の加入者でないこと

ただし、検査項目すべてに異常所見がなくても医師等の指示に基づき対象になる場合があります。

二次健康診断等給付の内容

二次健康診断等給付の内容には、二次健康診断と特定保健指導があります。二次健康診断でおこなわれる検査は以下の通りです。

【二次健康診断の内容】

空腹時血中脂質検査 空腹時血糖値検査 ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断で実施していない場合のみ) 負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査 頸部超音波検査(頸部エコー検査) 微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性または弱陽性の人のみ)特定保健指導は、脳・心臓疾患の予防を図るため医師や保健師の面接により、以下の指導がなされます。

【特定保健指導の内容】

栄養指導:適切なカロリーや食生活について 運動指導:必要な運動の指針について 生活指導:飲酒・喫煙・睡眠などの生活習慣について二次健康診断1回につき1回、受診者の負担なく指導を受けられます。

二次健康診断等給付の請求手続きと注意点

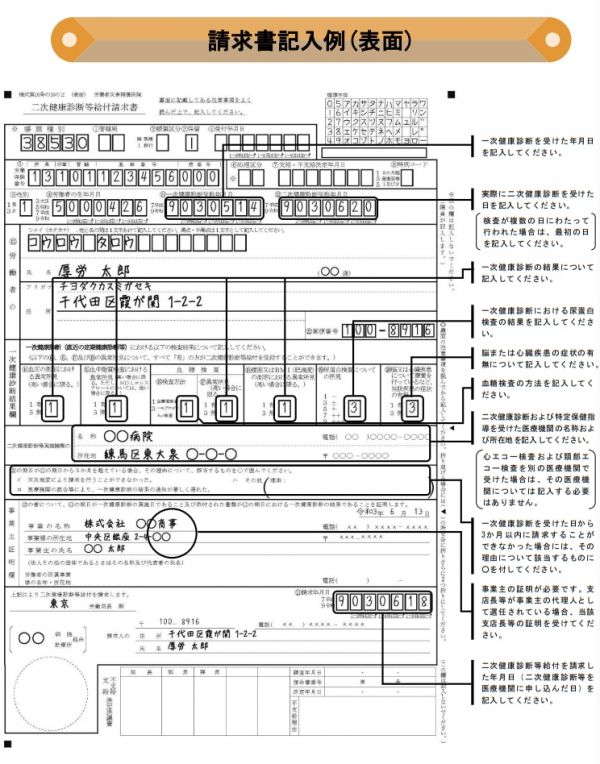

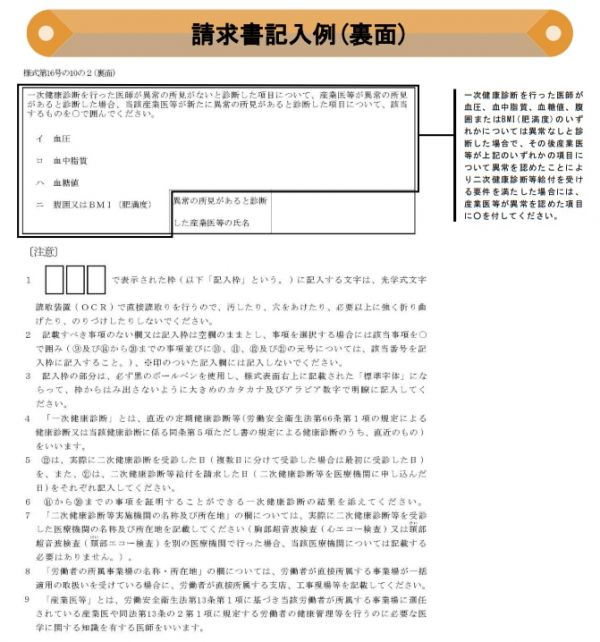

二次健康診断等給付を受けたい場合、まず「二次健康診断等給付請求書」(様式第16号の10の2)に必要事項を記入します。

記入方法については以下の記入例を参考にご記入ください。

引用:厚生労働省「二次健康診断等給付の請求手続」

次に、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断結果の写しなど)を添付して、労災病院などの健診給付病院に提出すると、病院を経由し所轄の都道府県労働局長に提出されます。

二次健康診断等給付を受けるにあたり、以下の点に注意しましょう。

二次健康診断等給付は、労災病院または健診給付病院でのみ受けられる 二次健康診断等給付は、1年度内(4月1日から翌年の3月31日)に1回のみで、一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に請求しなければならないただし、天変地異により請求をおこなえなかったり、一次健康診断をおこなった医療機関の都合により結果の通知が著しく遅れたりする場合には、請求期間が考慮されます。

健康診断で二次検査が必要とされた従業員への対応

健康診断後、再検査となった従業員に対して、企業は具体的にどのような対応をすればよいのかをご紹介します。

受診の勧奨をおこなう

厚生労働省が出している「健康診断に基づき事業所が講ずべき措置に関する方針」によると、従業員の健診後の再検査・精密検査の受診勧奨は事業所の努力義務とされています。

また従業員に対する「安全配慮義務」を考慮すると、できるだけ受診勧奨を実施することが望ましいでしょう。

受診勧奨をおこなう場合には、職場の上司や健康診断責任者からの働きかけが効果的です。また、産業医等による面談もより効果的でしょう。

「要治療」「要精密検査」となっても、病気の早期発見や早期治療によって、病気の進行を抑制したり合併症の予防につながったりと、急な病気療養や疾病による休業等を防げます。

従業員の健診結果を確認し、治療が必要な従業員に対しては積極的に声がけをするといいでしょう。

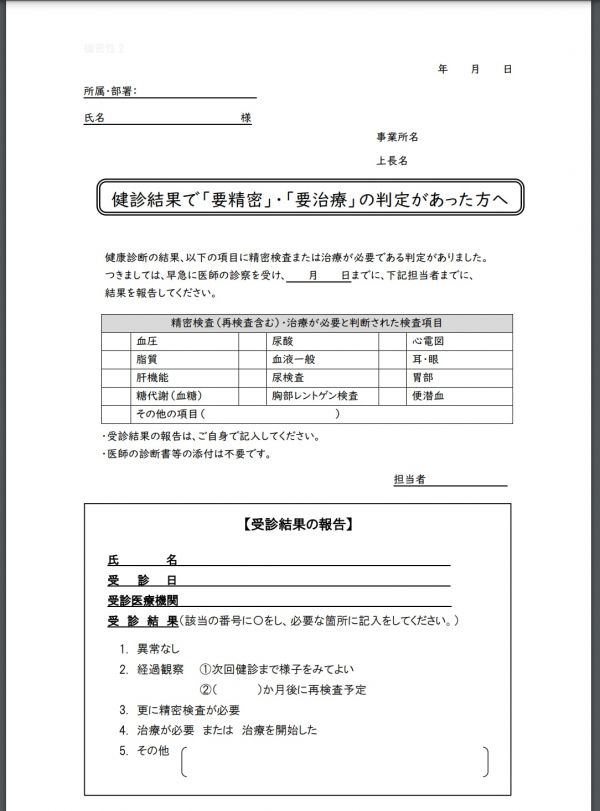

具体的にどのように受診勧奨をおこなえばよいかわからない場合は、以下のような受診勧奨を促す文書を該当する従業員に渡しても良いでしょう。

引用:全国健康保険協会大阪支部「健診結果を活用した受診勧奨について」

二次検査の検査結果の報告は義務ではありませんが、厚生労働省の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」には、二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当であると示されています。

以上の点を踏まえると、企業が安全配慮義務を全うする上で従業員の健康状態を知っておくことは重要なため、対象者に検査結果を報告してもらうのが良いでしょう。

以下では、二次検査の勧奨にmedimentをご活用いただいている事例をご紹介しています。

保健指導を受けるよう促す

従業員の健康管理は、人員確保や生産性のアップにつながるため、欠かせない要素のひとつです。

労働安全衛生法第66条の7でも次のように規定されています。

「事業者は、(中略)健康診断の結果、特に健康保持に努める必要がある労働者に対し、医師または保健師による保健指導をおこなうように努めなければならない。」

引用:労働安全衛生法第66条の7

保健指導は、対象者が受けた指導を実践できるよう支援し、健康に関するセルフケアができるようになることを目的としています。

対象者自身が健康診断の結果を理解して体の変化に気づき、自らの生活習慣を振り返って改善するための行動目標を設定します。

生活習慣病有病者に対しては、重症化や合併症発症を予防するための保健指導をおこなうことも重要です。

指導内容は、対象者の生活習慣と照らし合わせ、医師や産業医と相談の上で決定します。

従業員に二次検査の受診を拒否された場合は?

企業は従業員に対して健康診断を受けさせる義務はあるものの、二次検査を受けさせる義務はありません。また、従業員も二次検査を受診する義務は課せられていません。

そのため、従業員に二次検査を拒否されても、強制的に受けさせることはできないのです。基本的には二次検査の費用は自己負担となるため、二次検査の受診を拒否する従業員がいることは十分に考えられます。

しかし、二次検査を受診する必要性がある従業員に対して企業が必要な措置を講じなかった結果、重大な病気が発症した場合は、安全配慮義務違反に抵触する恐れがあります。

二次検査を受けないと、従業員自身の健康も脅かされる可能性がありますし、企業としても従業員が病気で働けなくなってしまうリスクもあります。

忙しかったり体の不調に気付きたくなかったりなど、従業員が二次検査を受診したがらない理由はさまざまありますが、日ごろから「体は資本」と伝え健康意識を高める研修を実施するなど、従業員の意識をアップデートできるような取り組みをおこなうと良いでしょう。

加えて、企業が安全配慮義務違反に問われないようにするためには、二次検査の受診義務を就業規則に定めるのも一つの方法です。

具体的な健康経営の取り組みについては、以下の記事で他社の好事例を紹介しています。ぜひご覧ください。

健康診断の二次検査が必要な従業員に対して早期に動ける対策を!

一次健康診断は事業の規模にかかわらずすべての企業が実施しなければなりませんが、二次検査が必要な従業員に対しての実施義務は企業にはありません。

しかし、安全配慮義務を考えると、二次検査が必要な従業員に対する受診勧奨は大切な取り組みのひとつです。

企業が従業員の健康管理をおこなうことで、病気やストレスなどのリスクの低減が期待できます。

また、健康な従業員は業務に集中しやすく能力を最大限に発揮できるため、企業の生産性の向上にもつながるでしょう。

従業員の健康を守るため、二次検査が必要な従業員に対してすぐに働きかけられるよう、企業として対策を考えていきましょう。

二次健診の勧奨を含む事後措置の流れや企業の義務については、以下の資料で説明していますので、ぜひダウンロードしてお役立てください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちらから:健康診断の事後措置ガイド

二次検査の受診勧奨は重要だとわかってはいるものの、すべての従業員の健康を把握し管理するのは大きな負担になる場合もあるでしょう。

「mediment」では、従業員のあらゆる健康データをクラウドで一元管理し、健康管理業務を効率化します。

クラウドシステムで管理することにより、あらゆる業務のペーパーレス化を実現し負担の低減を期待できるでしょう。

従業員の健康を守るため、二次検査の受診勧奨や健康データの一元管理をしたい担当者の方は、ぜひ一度ご相談ください。

「mediment(メディメント)」のサービス資料は、以下からダウンロードできます。

相关知识

健康診断の種類とは?一般健康診断や特定健診の検査項目について解説

定期健康診断は会社の義務?対象者や検査項目、費用をお伝えします!

派遣社員も健康診断を受けられる?負担費用や受診の流れを解説

【一般健康診断の法定項目とは?】法定検診の疑問まとめ

知っておきたい、健康診断と人間ドックの違いや両方受ける際のポイント

定期健診の気になる4つの疑問にお答えします!

[医師監修・作成]低血糖の検査や診断について

35歳未満の定期健康診断の基本項目は?省略可能な項目も解説

職場のあんぜんサイト:定期健康診断

料金も違う? 生活習慣病予防健診と定期健康診断の違い – 健康経営の広場

网址: 健康診断の二次検査とは?費用や義務の有無・受診勧奨について徹底解説! https://m.trfsz.com/newsview1541948.html