全谷物的健康益处与科学摄入指南

01一、全谷物的基本介绍

1.1 ▣ 定义与特点

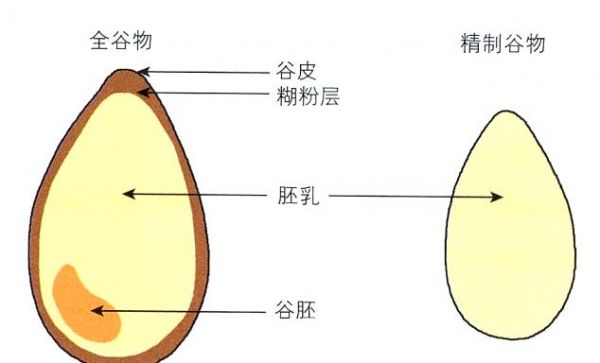

全谷物,相较于经过深度加工的精制谷物,是指那些仅经过清理而未进一步加工的谷物籽粒,或虽经碾磨、粉碎、挤压等加工,但皮层、胚乳、胚芽的比例仍与完整谷粒保持一致的制品。这类谷物包括小米、玉米、燕麦、荞麦、全麦等,它们保留了谷物的全部天然营养成分。相较于精制谷物,全谷物含有更丰富的B族维生素、矿物质、膳食纤维等有益健康的成分。

全谷物是指未经过深度加工的谷物或虽加工但仍保留完整营养成分的制品,如小米、玉米、燕麦等,是天然营养的丰富来源。

1.2 ▣ 健康价值

全谷物不仅保留了谷物的全部天然营养成分,还富含B族维生素、矿物质、膳食纤维等多种有益健康的成分。这些成分对于预防疾病、维护肠道健康、促进消化系统正常运作具有显著作用。因此,将全谷物作为日常饮食的重要组成部分,对于改善饮食结构、提升健康水平具有重要意义。

全谷物保留了谷物的天然营养成分,包括丰富的B族维生素、矿物质和膳食纤维,对预防疾病和促进消化有重要作用。

02二、全谷物带来的益处

2.1 ▣ 有助于降低死亡风险

研究显示,相较于全谷物摄入较低的人群,高摄入全谷物的人群其全因死亡风险显著降低了12%。此外,平均每日全谷物摄入量每增加30g,全因死亡风险可进一步降低8%。当每日摄入量达到100g时,全因死亡风险可降低至25%。

2.2 ▣ 减少糖尿病风险

全谷物相较于精制谷物,其消化吸收速度较慢,这有助于延缓葡萄糖的吸收,进而有利于血糖控制和胰岛素敏感性的改善。据研究显示,每日食用48-80克全谷物的人群,相较于很少食用全谷物者,其2型糖尿病的发病风险可降低26%。

2.3 ▣ 心血管疾病风险下降

以全谷物取代精制谷物,可有效降低血液中的总胆固醇、低密度胆固醇和甘油三酯含量。研究显示,每日摄取48-80克全谷物的人群,相较于很少食用者,其心血管疾病的发病风险可降低21%。

2.4 ▣ 体重管理与肥胖预防

全谷物富含的膳食纤维不仅能增强饱腹感,还能有效减少其他食物的摄入量。因此,相较于精制谷物,全谷物在控制体重、降低超重和肥胖风险方面表现出色。研究显示,每日摄入全谷物达到48克及以上时,BMI可降低0.63kg/m2,同时腰围减少2.7cm。此外,增加全谷物的摄入还能使体重增长的风险降低17%。

03三、全谷物摄入指南

3.1 ▣ 推荐摄入量

在探讨全谷物对体重管理和肥胖延缓的益处后,我们进一步关注如何合理摄入全谷物。根据专家建议,每日摄入全谷物应达到48克或以上,以充分发挥其在控制体重、降低超重和肥胖风险方面的优势。这样的摄入量不仅有助于减少其他食物的摄入,还能使BMI降低0.63kg/m2,同时腰围减少2.7cm,进一步降低体重增长的风险。

3.2 ▣ 摄入建议

《中国居民膳食指南(2022)》为成年人每日推荐摄入谷类食物200至300克,其中全谷物和杂豆类应占50至150克。为达到这一推荐摄入量,我们建议在日常饮食中,至少有一餐应包含全谷物或杂豆类。在烹饪时,可以通过将全谷物如小米、燕麦等与米饭或粥一同蒸煮,或者将玉米粉、全麦粉等混入面粉中制作面食,来增加全谷物的摄入。此外,选择全谷物含量较高的食物,如荞麦面条、全谷物面包和燕麦片等,也是实现推荐摄入量的有效途径。

04四、特定人群的摄入建议

4.1 ▣ 不适宜人群

全谷物虽好,但并非适合所有人群。以下几种情况的人群,在食用全谷物时需适量或避免:

全谷物不适合消化系统疾病患者、贫血者、肾脏疾病患者、儿童及老年等人群过量食用。

4.2 ▣ 适合人群

对于某些特殊情况患者,需谨慎食用全谷物,应在医生指导下进行。以全谷物替代精米白面作为主食时,需适量为宜。全谷物虽富含膳食纤维,但过量食用可能加速胃肠排空,使食物在胃肠道内停留时间过短,进而降低蛋白质的消化吸收率。同时,全谷物中的植酸和草酸等成分,会干扰人体对铁、锌、镁、钙等矿物质的吸收。

对于胃溃疡、胃食管反流、肠道出血以及胃肠道术后恢复等特殊情况的患者,全谷物因其富含纤维,可能对这类患者的胃肠道造成额外的负担。因此,在食用全谷物时,这类患者需特别谨慎,最好在医生的指导下进行,以确保饮食的安全与健康。

举报/反馈

相关知识

碳水化合物的健康益处与优质摄入指南

全谷物摄入指南:每天50

全面了解全谷物食品:健康益处与食用指南

全谷物摄入指南减肥控糖两不误

健康主食指南|全谷物食物清单与推荐摄入量

【健康】全谷物与健康的科学共识(2021)

【健康科普】全谷物与健康的科学共识(2021)

每日全谷物摄入量指南

全谷物饮食指南:营养、益处与健康生活

全谷物与健康的科学共识(2021)

网址: 全谷物的健康益处与科学摄入指南 https://m.trfsz.com/newsview1673058.html